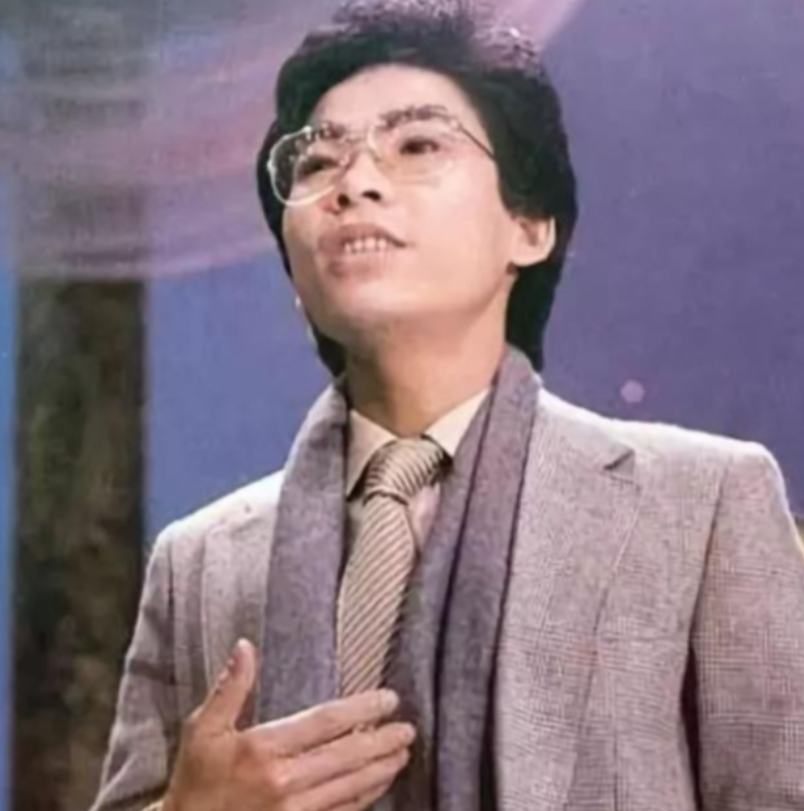

1984年,歌手张明敏得知我国举办亚运会的经费,还差了6亿的缺口时,毅然决然的卖掉了自己的车房,并且还做了一件至今都无人超越的壮举,将所有资金都捐献给了国家。

1984年春晚,张明敏一曲《我的中国心》红遍大江南北,成为两岸三地家喻户晓的爱国歌手。1986年,他得知1990年北京亚运会存在6亿经费缺口后,主动向相关部门提议通过巡回演唱会筹款,并用一年时间辗转24城开154场演出。

这不是单纯的公益行为,而是以明星号召力撬动全民参与的标志性事件。

要理解这一举动的重量,得先看清1980年代的中国底色。国家统计局数据显示,1986年我国GDP为10275亿元,人均约1090元,"万元户"仍是稀缺群体。

北京亚运会25亿筹备经费,占当年全国财政收入的1.5%,6亿缺口绝非小数——1986年全国职工年均工资1271元,这笔钱相当于47万个工人一年的收入总和,其筹措难度可想而知。

更特殊的是时代背景。1984年洛杉矶奥运会中国实现金牌零的突破,让国人体育热情空前高涨,但国际上对中国仍有认知偏差。

北京亚运会作为新中国首次举办的大型国际综合赛事,被寄予"向世界展示改革开放成果"的重任。

正如人民网评论所言,这不仅是体育盛会,更是外交与国力的试金石,经费缺口背后是"想办又办得起"的现实压力。

张明敏的行动自带特殊光环。作为香港歌手,1984年春晚让他成为两岸三地"爱国符号",但在当时的香港,公开支持内地建设并不被所有人认可。

据其后来回忆,卖车房时曾遭亲友劝阻:"你在香港刚站稳脚跟,没必要赌上全部",甚至有同行嘲讽他"赚内地人的钱还倒贴"。但他更清楚,自己的根在哪。

真正的价值不在单次捐赠,而在后续的巡回演唱会。据张明敏后来接受《人民日报》访谈时回忆,他主动给亚运会组委会写信申请筹款资质,获批后制定了"低票价、广覆盖"策略:门票定价三毛五到一元不等,既能让普通群众消费得起,又能通过规模效应积少成多。

1988年一年里,他从哈尔滨到广州,最忙时一天连开3场,嗓子哑到发不出声就靠温水和润喉片支撑,始终坚持亲力亲为。

这场巡回的意义远超筹款本身。据亚运会组委会事后披露,早在1987年就有江苏学生颜海霞寄来1元6角捐款的记录,全民参与热情已现萌芽;而张明敏的巡演如同"催化剂",让这份热情形成规模效应——农民王大爷步行百里捐款5元,退休工人捐出积攒的养老金,甚至偏远地区的孩子寄来几分钱的硬币。

最终1亿多人次参与捐赠,集资总额达7亿元,超额填补缺口,其中张明敏的巡演是重要推动力量。

后世对这事有两个常见误区。一是"卖车房捐款"的误传,据张明敏本人及亲友证实,他从未变卖房产车辆,而是通过减少个人商演收入、压缩巡演成本来支持筹款;二是时间线混淆,不少人将1984年春晚成名与1986年筹款提议混为一谈,实际两者间隔两年,恰好契合亚运会筹备节奏。此外,有人低估巡演价值,实则其核心贡献是搭建"全民参与桥梁",而非单纯的资金数额。

对比同时期其他捐款,更能看出其特殊性。香港爱国人士霍英东捐1亿元建英东体育馆,是资本层面的支持;而张明敏的行动是"平民化示范"。

当时《人民日报》评论指出,霍英东的捐款彰显实力,张明敏的行动点燃热情,两者缺一不可。这种"明星带头+全民跟进"的模式,后来被沿用至多个公益项目。

从对外交流视角看,这事还有意外收获。1988年张明敏在东南亚华人社区巡演时,当地侨胞受其爱国情怀感染,纷纷通过使馆或民间渠道为亚运会捐赠。

据当时中国侨联统计,海外华人捐款占个人捐赠总额的12%,新加坡《联合早报》曾评论:"一位歌手的巡演,成为海外华人了解中国改革开放的窗口"。在冷战末期的国际环境中,这种民间外交效应尤为珍贵。

如今再看,张明敏的壮举之所以难以复制,在于它契合了那个时代的精神需求。改革开放初期,国人既有向世界展示实力的渴望,又缺乏集体行动的引爆点。

他没有选择简单的现金捐赠,而是用"接地气"的巡演让普通人感受到"国家大事与我有关",把抽象的爱国情怀转化为具体行动。

正如他后来所说:"我只是做了个桥梁,真正了不起的是亿万愿意为国家出力的普通人",这种清醒认知更显可贵。

2023年杭州亚运会时,有媒体重提这段往事,不少中年网友留言"当年我爸妈带我去看了他的演唱会,捐了5块钱"。

这就是最好的证明:真正的爱国故事从不需要刻意煽情,它会沉淀在代际记忆里,成为凝聚民族共识的无形纽带。而张明敏的价值,正在于他用个人行动,为这个纽带系上了最坚实的一环。

对此你有什么看法,欢迎来评论区聊聊。

信息来源:香江来信|张明敏:难忘长城义演,《我的中国心》常唱常新——北京日报客户端