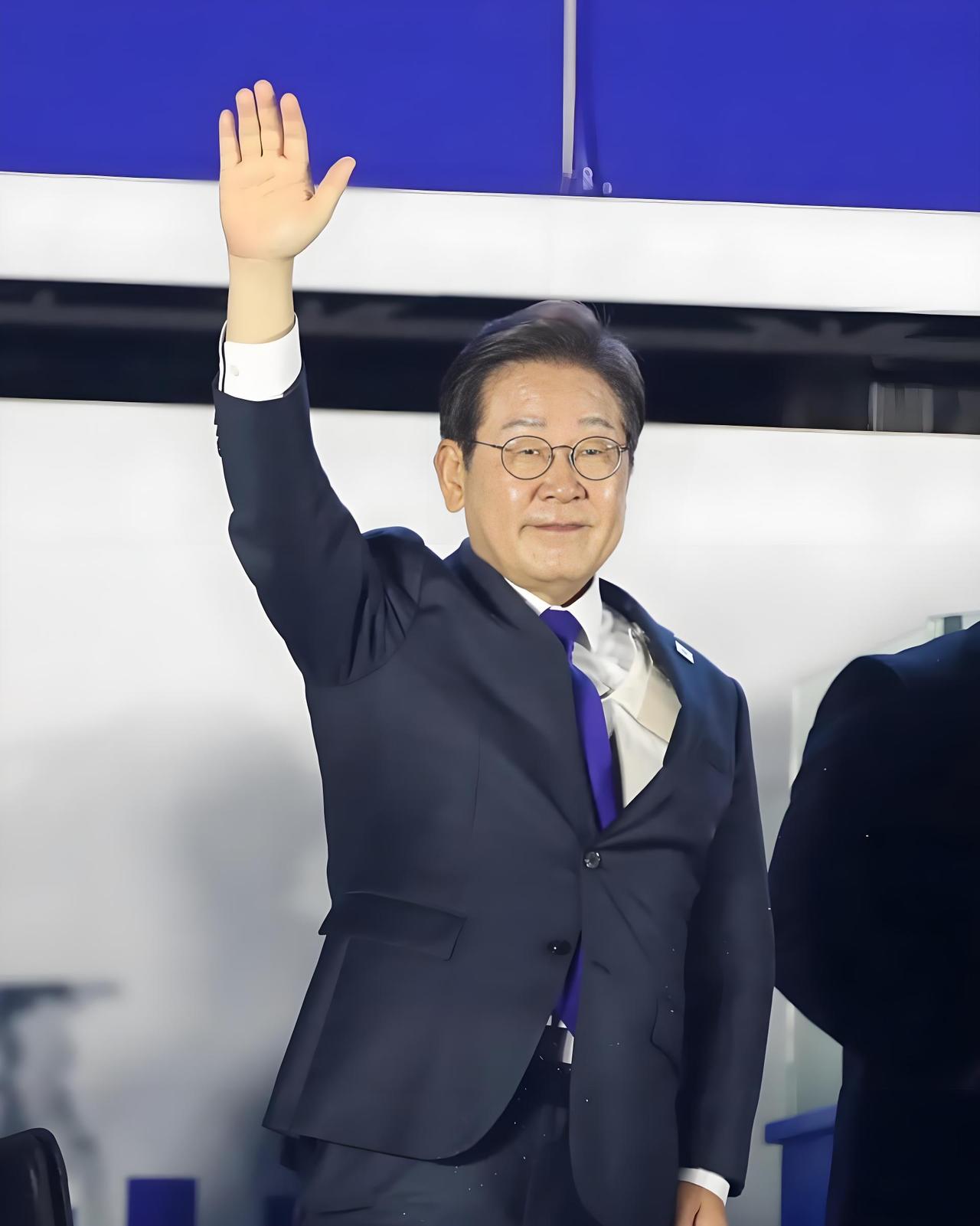

韩国总统李在明下了一步险棋,在没有和中国官方商议的情况下,率先向公众公布了一个与中国相关的重磅消息。这个举动,可能会改变中韩关系。韩国公布的消息究竟是什么?李在明的所作所为对中韩关系又会产生怎样的影响? 所谓的重磅消息,就是把韩国造船业的核心力量绑上了美国军工的战车,作为全球造船业排名第二的巨头,韩华海洋的这波操作可不是小打小闹。 2024 年底用 1 亿美元拿下美国费城造船厂还不算完,紧接着又砸出 50 亿美元升级基础设施,目标挺唬人,要把这座常年年产不到 2 艘船的破旧船厂,硬生生拔高到年产 20 艘的规模,而且明确定位为美国海军专属舰艇制造商。 这波操作表面看是韩美造船业的深度合作,实则是李在明政府在外交上彻底向美国靠拢的明确信号,只不过这步棋走得太急,完全没顾及中国这个韩国重要贸易伙伴的感受。 但有趣的是,这家号称韩国骄傲的造船巨头,其实对中国供应链依赖度高得惊人,说白了,韩华海洋能在国际市场上保持竞争力,很大程度上是沾了中国供应链成本低、效率高的光,现在转头就把这种优势转化为给美国造军舰的能力,这波“吃里扒外”的操作确实让人费解。 再看费城造船厂这边,简直是个扶不起的阿斗,这家船厂此前的年产量只有1.5艘左右,工人不足1500人,技术落后、效率低下是出了名的。 美国造船业整体都处于低迷状态,2025年全球未完成订单中,美国船厂占比还不到1%,而中国船厂占比超过63%。 更离谱的是美国造船的成本,一艘符合《琼斯法案》的集装箱船,在美国造要花3.3亿美元,在亚洲造只要7000万美元,差价高达四倍多。 韩华海洋承诺十年内将员工增加到3000人,把产能提升十倍,这背后需要的不仅是资金,还有技术工人和成熟的供应链支撑。 可美国本土根本没有这样的条件,到头来很可能还是要依赖从中国进口的零部件,这就陷入了一个尴尬的循环:一边要帮美国打造军工造船能力,一边又离不开被美国视为“竞争对手”的中国供应链。 李在明之所以敢下这步险棋,背后有他的政治算盘,作为进步派总统,他上台后一改在野时的强硬态度,打破韩国总统首访美国的惯例,先访问日本,再赴美国会谈,核心就是想通过巩固美韩同盟、拉近韩日关系来提升自己的外交筹码。 他心里很清楚,韩国在安全上离不开美国的庇护,而美国近期一直在推动盟友参与本国军工体系建设,就像韩国企业参与《芯片法案》那样,韩华海洋的这笔投资正好迎合了美国的需求,能换来美国在贸易和安全领域的更多支持。 同时,韩国国内造船业虽然盈利大增,但面临全球新船订单下滑的风险,绑定美国海军订单能确保未来一段时间的稳定收益,也能给国内选民一个“促进出口、创造就业”的交代。 只不过他显然低估了此举对中韩关系的冲击,忽略了中国不仅是韩国最大的贸易伙伴,也是全球造船业供应链的核心环节。 中方的反制措施来得又快又准,直接对韩华海洋的5家美国子公司实施制裁,禁止境内组织和个人与其进行交易合作。 这一下就戳中了韩华海洋的软肋,它山东工厂生产的船舶模块如果不能顺利对接美国业务,不仅50亿美元的升级投资可能打水漂,就连韩国本土的生产也会受到影响。 要知道,中国船舶集团旗下的大连造船和江南造船,年产能都在200-300万吨,韩华海洋的整体产能也才200万吨,失去中国供应链的支撑,它的生产效率和成本优势将不复存在。 此前韩华费城造船厂拿到的首笔LNG船订单,价值2.5亿美元,还得靠韩国巨济造船厂帮忙完成大部分建造工作,美国本土的技术能力根本撑不起大规模舰艇制造,这种“挂羊头卖狗肉”的合作模式,一旦失去中国零部件供应,很可能陷入停滞。 从中韩关系来看,这一举动无疑造成了严重的信任危机,李在明竞选时曾承诺推行“自主均衡外交”,试图在中美之间保持平衡,声称“韩国无法承受远离中国的代价”,但实际行动却完全偏向美国。 造船业是中韩贸易的重要领域,中国在散货船、油轮等中低端市场占近7成份额,韩国在LNG船等高端市场占据优势,原本形成了错位竞争的良性格局。 现在韩华海洋绑定美国军工,相当于把民用造船技术变相转化为军事能力,违背了行业合作的基本准则,也让中韩在高端制造业领域的合作蒙上阴影。 更严重的是,这一行为可能引发连锁反应,韩国其他造船企业比如HD现代重工也在洽谈收购美国造船厂,若形成趋势,将彻底改变东北亚造船业的战略格局,加剧地缘政治对抗。 韩华海洋的这波操作,很可能落得个“两头不讨好”的下场:既没能满足美国快速提升造船能力的需求,又得罪了中国这个重要的贸易伙伴,还可能因为投资回报率过低拖累自身业绩。 对于中韩关系而言,信任的修复需要时间,李在明政府如果不能及时调整策略,继续在中美之间选边站队,未来韩国在经济和外交上可能会面临更多困境。