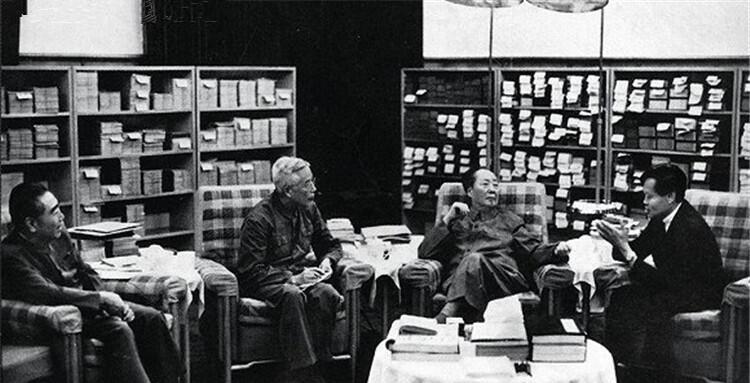

毛主席接见杨振宁,都谈了些什么? 1973年的中国,正处于一个特殊的历史时期,中美关系刚刚解冻,国内外局势复杂而微妙。这一年,杨振宁教授两次踏上祖国的土地,注定要留下一段难忘的历史佳话。 5月,杨振宁因父亲杨武之去世临时回国奔丧。7月12日,他又按原定计划再次访华,此次夫人杜致礼同行。杜致礼自1947年赴美留学后首次回国,还首次见到了父亲杜聿明。 当接待人员询问杨振宁想见哪些人、访问哪些单位时,他脑海中突然闪过一个大胆的念头:想见毛主席。话一出口,他便有些后悔,觉得自己过于唐突,毕竟毛主席日理万机,会见一位科学家的可能性实在太小。然而,命运总是充满惊喜。几天后的7月17日下午,杨振宁被周培源带进了中南海“游泳池”毛主席的书房,周总理也出席了这次会见。 走进书房,杨振宁心中难免有些紧张。毛主席微笑着迎接他,那和蔼的面容让杨振宁顿时感到一丝温暖。毛主席询问杨振宁正在进行的物理学研究,杨振宁回答说正在研究基本粒子结构。毛主席对此表现出浓厚的兴趣,紧接着问道:“质子是否可分割?”杨振宁如实告知,科学界对此正在热烈讨论,尚未得出明确结论。 毛主席听后,微微点头,沉思片刻后说:“庄子讲‘一尺之棰,日取其半,万世不竭’,这说的就是物质无限可分的意思嘛。如果物质分到一个阶段,变成不可再分了,那么一万年之后,科学家干什么呢?”毛主席的话深入浅出,用中国古代哲学思想来阐释科学问题,让杨振宁眼前一亮。 随后,毛主席又谈到了自己的《矛盾论》,他说:“矛盾的普遍性并不单独存在,而存在于特殊性之中。就像‘人类’是看不见的,我们看到的是姓杨的、姓周的,看到大人、小孩,但是看不见‘人’。”毛主席的哲学思维独特而深刻,将抽象的哲学理论与具体的科学研究相结合,让杨振宁深受启发。 一个半小时的谈话在不知不觉中接近尾声。工作人员进来提醒时间到了,大家都站起身来,毛主席却一时站不起来,他对杨振宁说:“你拉我一把。”杨振宁急忙上前搀扶起毛主席。杨振宁注意到,毛主席虽然起身有些困难,但仍能正常走路,只是速度比较缓慢。 走到门口,毛主席与杨振宁握手告别,他真诚地说:“感谢你这位自然科学家,你对世界是有贡献的。我也很希望能够给世界有一些贡献,不过没能做到这一点。”杨振宁听后,感动不已,他激动地说:“我也要祝毛主席万寿无疆。”毛主席却笑着摆摆手,幽默地说:“你不要这样讲,这句话不对,不科学。” 这次会见意义非凡,第二天,《人民日报》头版头条刊登了会见的消息,并配发了照片,立刻引起了外媒的高度关注。《泰晤士报》《路透社》等纷纷对此进行报道,认为这是中国外交政策和对海外华人态度的一个重要信号。 杨振宁与毛主席的这次论基本粒子之谈,不仅是一次科学与哲学的碰撞,更是中美关系解冻背景下,中国与世界科学交流的一个重要里程碑。它展现了毛主席对科学的重视和对哲学的深刻理解,也让杨振宁感受到了祖国对海外游子的关怀和对科学事业的关注。这段历史佳话,将永远铭刻在中国科学发展和对外交流的史册上。