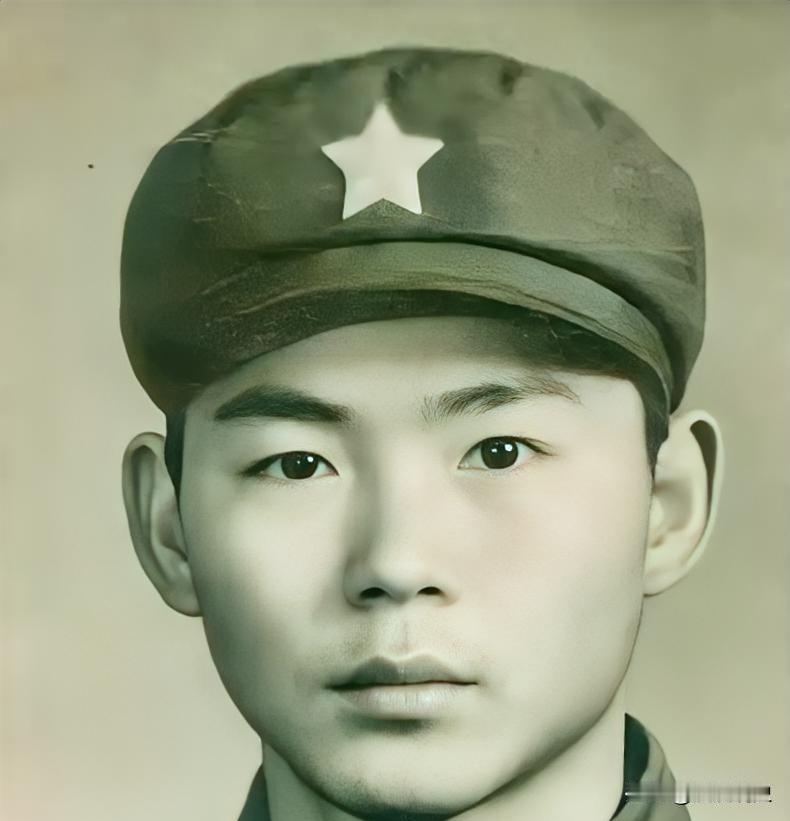

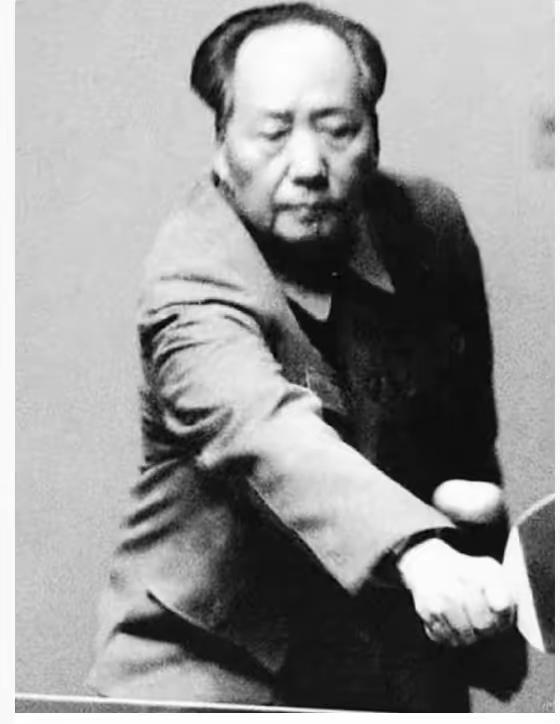

[太阳]抗美援朝为什么中国能打胜?很多人简单以为是彭总会打仗,志愿军不怕死,其实还有更重要更核心的原因。 1950年冬,鸭绿江边的寒风裹挟着雪粒,刮在即将跨过江桥的志愿军战士脸上,彼时,世界头号强国美国的轰炸机已在东北上空盘旋。 谁也没想到,这个刚建国一年、家底薄得叮当响的国家,能在这场实力悬殊的战争中硬刚到底,最终让联合国军签下停战协议,很多人把胜利归因为彭总的军事指挥、战士的不怕牺牲,但这场胜利的背后,藏着一套更完整、更动人的中国密码。 面对美军的飞机坦克、钢铁洪流,中国没有选择硬碰硬,毛泽东一句你打你的,我打我的,道出了破局的关键,避开对手优势,用灵活战术打错位战。 美军依赖白天的空中支援,志愿军就化身夜老虎,在夜色掩护下穿插包围,美军习惯阵地战的火力压制,志愿军就用近战、突袭撕开防线,让对方的重武器没了用武之地。 云山战役就是最好的例子,美军王牌骑兵第1师,自组建以来从无败绩,装备的坦克、火炮能把山头翻一遍,可志愿军偏偏选在深夜行动,战士们背着步枪、揣着手榴弹,悄悄摸进美军阵地。 等美军反应过来时,阵地里早已响起缴枪不杀的喊声,这支王牌部队的第8团差点被全歼,彭德怀还特别强调要讲理、讲利、讲节,不被美军牵着节奏走,每一场战斗都打得有章法、有分寸,既守住防线,又不盲目扩大战局,牢牢掌握着战场主动权。 战争从来不是只靠战术,真正的硬气,藏在战士们的骨子里,长津湖战役时,零下40度的严寒能把步枪零件冻住,志愿军第9兵团的战士们趴在雪地里埋伏,身上只有薄薄的棉衣。 他们不敢生火取暖,怕暴露目标,不敢频繁活动,怕消耗体力,当美军推进到阵地前时,才发现眼前的志愿军战士早已冻成冰雕,可手指还扣在扳机上,保持着冲锋的姿势,美国军官在回忆录里写道:“他们不是人,是钢铁浇筑的战士。” 上甘岭的43天,更是一场用意志扛下来的战役,190万发炮弹落在不到4平方公里的山头上,把山头削低了两米,坑道里的战士们喝着渗进泥土的水,啃着硬得咬不动的压缩饼干,却从没喊过撤退。 杨根思抱着炸药包与敌人同归于尽前,喊出的三个不相信成了所有战士的信念,不相信有完成不了的任务,不相信有克服不了的困难,不相信有战胜不了的敌人。 黄继光扑向枪眼、邱少云在火海中纹丝不动,这些不是电影里的虚构情节,是战士们用生命写就的英雄史诗,而毛泽东之子毛岸英,作为志愿军参谋牺牲在轰炸中,更让所有人明白,这场仗,从领袖到士兵,大家都在拼尽全力。 前线战士在流血,后方百姓在拼命,志愿军的口粮是炒面,把面粉炒熟了装在布袋里,饿了就抓一把,拌点雪咽下去,这是老百姓连夜在自家灶台前炒出来的。 运输线被美军炸得千疮百孔,民兵们白天躲着轰炸,晚上就扛着粮食弹药往前线送,还挖了地下仓库、把粮食藏进礼堂,硬生生建起一条炸不断的补给线。 那时候的中国,人人都在为这场战争出力,农民把家里的余粮捐出来,工人在工厂里加班加点造枪炮,学生们放下课本报名参军,就连街头的孩子,都把攒的零花钱放进募捐箱。 全国上下凑起来的钱,能买3710架战斗机,这不是一支军队在打仗,是整个国家拧成一股绳,用亿万人的双手托举着前线的胜利。 这场战争,中国从一开始就站在正义的一边,我们不是为了扩张,不是为了侵略,是为了保和平、反侵略,朝鲜丢了,东北就成了前线,家乡就会被轰炸。 这个道理,不仅中国人懂,世界上很多国家也懂,不少国家公开支持中国的立场,西方的老百姓还上街游行,反对美军继续作战,苏联提供了装备援助,朝鲜人民军和志愿军并肩冲锋,正义的力量越聚越拢。 反观美军,士兵们根本不知道自己为什么要打这场仗,1953年7月,停战协议签订的那一刻,中国终于向世界证明,就算我们穷、就算我们装备差,也不怕任何强国的威胁。 这场胜利,不是偶然,是战略智慧、钢铁意志、全民力量与正义底气拧成的一股绳,是新中国的立国之战,后来的抗震救灾、抗击疫情、抗洪抢险,每当国家遇到考验,我们总能看到抗美援朝精神的影子。 年轻人冲在前,老百姓拼到底,全国上下一条心,因为中国人始终记得,零下40度能赢,靠的不是运气,是刻在骨子里的不怕事、能成事的中国力量。