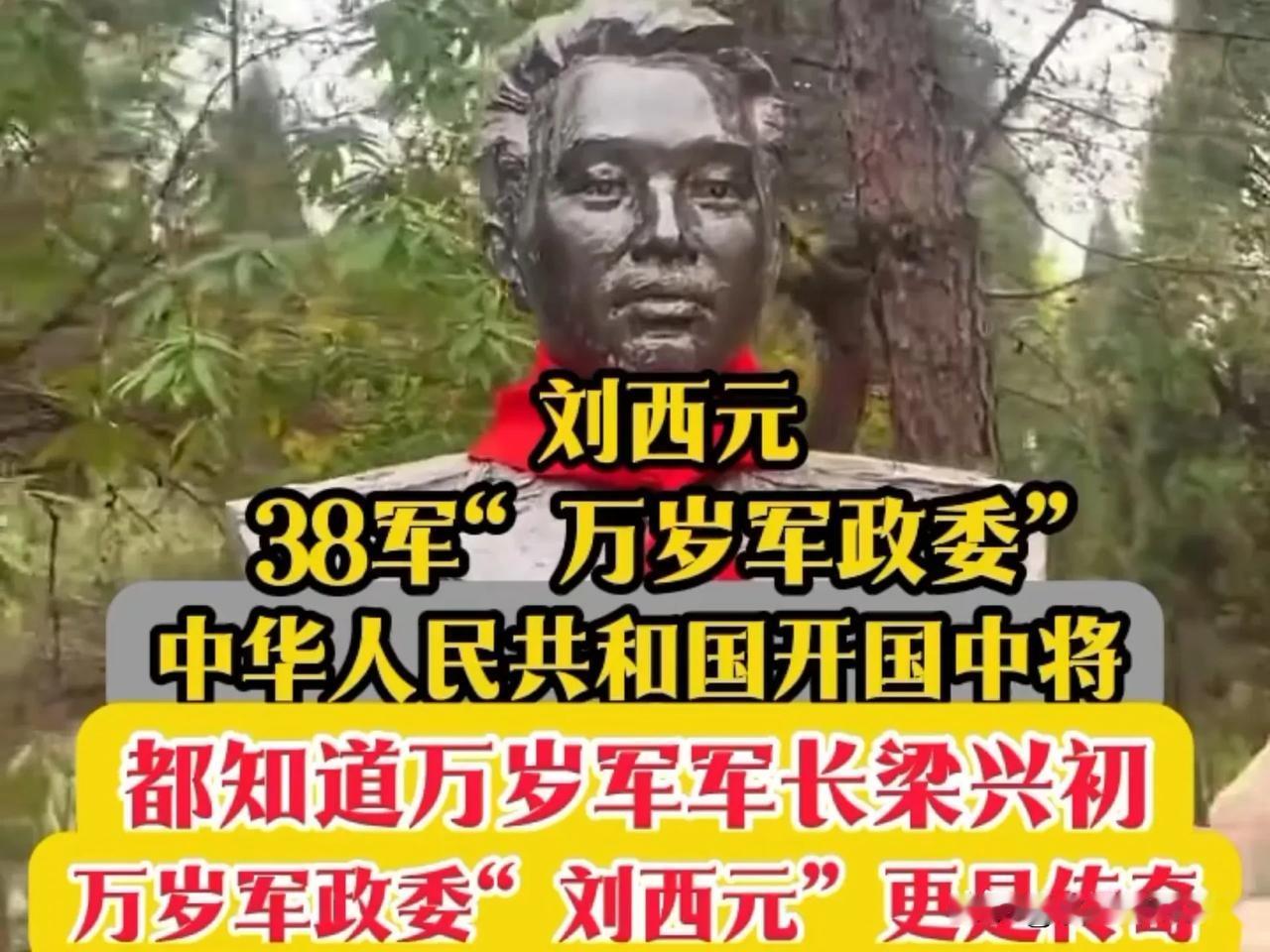

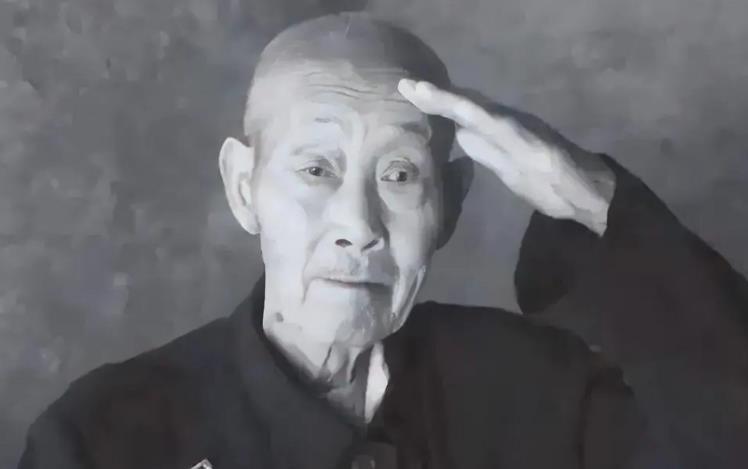

1955年,授衔台上,一张年轻稚嫩的面庞,却肩扛中将军衔,着实令人惊叹,不禁让人感叹,时势造就了英雄啊!这位将军便是“万岁军”38军政委刘西元。 1955年授衔那会儿,刘西元才38岁,这个年纪能扛上中将军衔,在全军都少见。不少人初见他时,都觉得这张脸看着还带着点书生气,可没人知道,他已经在战场上摸爬滚打了23年,从一个江西吉安的穷小子,硬生生拼出了将军的军衔。 刘西元老家在吉安的一个小山村,家里世代种地,赶上灾年连饭都吃不饱。他15岁那年,红军路过村子,看着队伍里的人帮老乡挑水、修房子,还把仅有的粮食分给穷苦人,他没跟家里打招呼,揣了个冷窝窝头就跟上了队伍。 刚开始他只是个通讯员,每天背着挎包在枪林弹雨中跑前跑后,送信、传达命令,哪怕腿被弹片划伤,也咬着牙把信送到,从没误过事。 队伍里的老兵都喜欢这个机灵又能扛事的小个子,慢慢把他往带兵的方向培养,他也争气,从带一个班,到一个排、一个连,打伏击、守阵地,次次都能拿出亮眼的成绩。 长征那两年,是刘西元最难忘的日子。 过草地时,粮食早就吃完了,战士们只能挖野菜、煮皮带,他当时带着一个班,看着班里的战士一个个倒下,硬是把自己省下来的半块青稞饼分给伤员,自己靠嚼草根充饥。 有次夜里行军,他踩着泥沼差点陷进去,是身边的战士拉了他一把,可那个战士却没站稳,永远留在了草地里。从那以后,他更明白,手里的枪不只是为了打仗,更是为了护住身边的战友,护住更多像老家那样的穷苦人。 抗日战争爆发后,刘西元跟着部队到了华北,在太行山一带打游击战。 那会儿条件更苦,缺枪少弹,他就带着战士们练夜袭、搞伏击,有时候为了摸清日军的布防,能在玉米地里趴一整天,蚊子咬得满身包也不动。有一次攻打日军的炮楼,他带着突击队从下水道钻进去,硬是凭着一把大刀和几颗手榴弹,端掉了敌人的火力点,还俘虏了十几个日军。 战后清点战利品时,他发现一个日军的日记本,上面写着“中国人太顽强,根本打不赢”,那一刻,他觉得所有的苦都值了。 解放战争时期,刘西元已经成长为能独当一面的指挥员,跟着四野从东北打到华南,打锦州、攻天津、渡长江,每一场硬仗都有他的身影。 尤其是在解放海南岛的战役中,他作为师政委,跟着战士们一起乘木船渡海,面对国民党军的军舰和飞机,他站在船头给战士们鼓劲,说“咱们从草地走过来,从太行山打过来,这点风浪算什么”,最终顺利登岛,配合大部队解放了海南。 真正让刘西元名声大噪的,还是抗美援朝。1950年,他调任38军政委,和军长梁兴初一起率部入朝。刚开始打第一次战役时,38军因为情报有误,没能及时穿插到位,打了场不算顺利的仗,彭老总在军以上干部会议上批评了他们。 梁兴初军长心里憋着一股劲,刘西元看在眼里,没说太多大道理,只是陪着梁兴初在地图前分析战况,还挨个找师级干部谈心,帮大家卸下思想包袱,“咱们不是打不赢,只是没找到窍门,下次咱们一定打个漂亮的”。 第二次战役时,38军承担了关键的穿插任务,113师要在14小时内奔袭72公里,抢占三所里,堵住美军的退路。刘西元跟着前线指挥部一起靠前指挥,夜里气温降到零下30多度,他的棉鞋冻得硬邦邦,却还是坚持在战壕里盯着战况。 当113师传来“已经抢占三所里”的消息时,他激动得差点跳起来,赶紧让人把消息传给彭老总。这场战役,38军歼灭美军1.1万余人,缴获了大量装备,彭老总在给总部的电报里特意加上一句“38军万岁”,“万岁军”的名号就这么传了开来。 在朝鲜战场,刘西元还受过一次重伤。 一次美军空袭,他为了掩护参谋人员,被弹片击中了胸部,鲜血瞬间浸透了军装,可他醒来后的第一句话,还是“前线的战况怎么样了”。直到医生强制要求他休养,他才躺在病床上,可手里还攥着作战地图,时不时跟来看他的干部交代任务。 1953年,刘西元从朝鲜回国,毛主席特意接见了他。见面时,毛主席握着他的手说“你们38军打得好啊,为咱们中国人民争了气”,还特意问起他的伤情,叮嘱他“要好好养身体,以后还有很多工作要做”。那一刻,刘西元觉得,这些年在战场上吃的苦、受的伤,都不算什么。 有人说刘西元是“时势造就的英雄”,可很少有人知道,这份“时势”背后,是他23年里无数次在生死边缘徘徊,是他陪着战士们啃草根、睡雪地,是他在硬仗面前从不退缩的坚持。中将军衔不是凭空来的,是用一场场胜仗、一次次奉献换来的,是战士们的信任、是国家的认可,更是他自己一步一个脚印走出来的。 真正的英雄从不是靠“时势”躺着成功,而是在时代的浪潮里,用勇气、责任和坚守,把自己活成了照亮前路的人。刘西元将军的故事告诉我们,年轻从来不是能力的阻碍,只要敢担当、能吃苦,就能在属于自己的时代里,闯出一片天地,成为让人敬佩的英雄。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

沧海一粟

他们两个都是吉安老乡,可以用家乡话交流了[哭笑不得][哭笑不得]