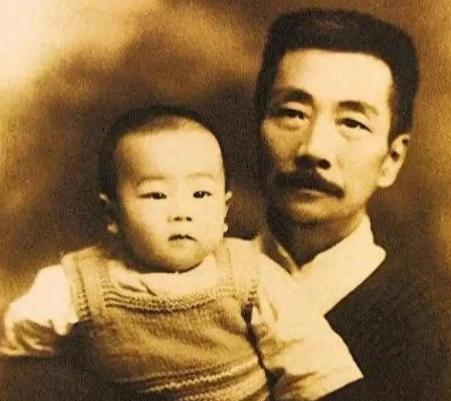

鲁迅为什么骨头硬?因为他是真有钱!鲁迅工资之高,是你难以想象的,1912年鲁迅进教育部,月薪60大洋,那时候北京房租平均每月1大洋,一碗阳春面才几分钱! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 提到鲁迅,很多人脑子里蹦出来的,是课本上那个长衫裹身、眉头紧锁的文学斗士形象,他用笔当刀枪,批判社会的黑暗,仿佛天生是一副硬骨头,但如果仅仅把他的“硬”归结为性格,那就太表面了,事实是,鲁迅的经济独立给了他不妥协的底气,而他的精神内核才是真正撑起这份硬气的根本。 1912年,鲁迅通过蔡元培的推荐进入教育部,拿到了月薪60大洋,这笔收入放在今天听起来平平无奇,但在当时,可是妥妥的高薪,北京四合院的月租只要1块大洋,街头一碗阳春面几分钱,普通工人辛苦一个月,收入仅2块左右,鲁迅的60大洋,足够十几户人家养家糊口,他的生活不仅无忧,还能有余力买书、寄钱给家人。 随着资历增加,他的收入也不断上涨,后来,他的月薪最高涨到300大洋,这在当时是许多人无法企及的数字,相比之下,许多工人一个月的工资不过10块,教师的收入稍高一些,也只有几十块,鲁迅的工资是这些人的数倍,经济上的宽裕使他没有为生计发愁,自然也就不必看别人的脸色行事。 但鲁迅的收入并不只是来自教育部,他在北大、北师大等学校兼职讲课,还经常发表文章,千字稿费从几块到十几块不等,一篇杂文的稿费,就能顶普通人家好几个月的生活开支,他的书籍也为他带来可观的版税收入,《呐喊》《彷徨》等作品多次再版,收益稳定,有一次,出版商克扣了他的版税,他通过法律手段追回了两万多大洋,这样的收入让鲁迅的经济独立更加稳固。 经济独立不仅让鲁迅过上了体面的生活,也让他有了坚持原则的底气,他并不是一个追求奢侈享受的人,生活虽然讲究,但并不铺张,他喜欢绍兴菜和广帮菜,家里的餐桌上会有鱼虾和汤羹,但这并不是炫耀,而是他对生活品质的追求,他大多数的钱用在买书上,藏书多达近万册,其中不乏珍贵的古籍和拓片,他甚至每年在日记中记录买书的花销,可见他对知识的重视。 相比于物质生活,鲁迅更看重精神上的自由,他在教育部工作时,曾多次因为坚持原则而得罪上司,袁世凯称帝时,他拒绝写祝贺文章,工资被扣了三个月,他也不愿意迎合某些人的要求修改教材,即使意味着损失几百大洋的收入,对于鲁迅来说,钱是用来维持独立和自由的,而不是用来妥协的理由。 鲁迅不仅用收入支撑了自己的独立,还用它帮助了很多人,他资助过许多像萧红、萧军这样的年轻作家,为他们提供生活费和出版资金,左翼文艺界的活动也多次得到他的支持,他甚至会为一些进步刊物倒贴资金,而不是从中谋利,别人的稿费给多了,他会主动退回,因为他只拿自己该得的部分,在鲁迅看来,钱是工具,而不是目的。 当然,鲁迅的“硬骨头”并不是钱堆出来的,经济独立只是他的保护层,真正支撑他的,是内心的清醒和责任感,他本可以在教育部拿着高薪,安稳地过体制内的生活,但他选择了站出来,用笔尖刺向社会的黑暗,他的杂文揭露礼教的虚伪,批判社会的麻木,这样的声音在当时引来了许多敌意,他收到过匿名恐吓信,也被骂成“乏走狗”,甚至有人威胁他的生命,但他从来没有退缩,反而愈战愈勇。 鲁迅的文字戳痛了许多人的神经,不少与他同代的文人收入也不低,却选择闭口不言,或者干脆投靠权贵,而鲁迅却用自己的笔,为底层发声,他写《狂人日记》时,并没有考虑自己的安危,而是想着如何推动社会的觉醒,他的文字不仅是批判,更是一种救赎,他曾说,写文章是为了“引起疗救的注意”,他认为揭开社会的伤口,才能让人们意识到问题的存在。 经济独立让鲁迅不必为生活操心,但真正让他成为“民族魂”的,是他的精神担当,他看得清社会的病态,也愿意承担改变的责任,他用自己的收入支持革命,用自己的文字批判不公,用自己的行动影响后人,鲁迅的“硬骨头”,不是物质堆起来的,而是由思想和良知铸成的。 信息来源:《鲁迅到底多有钱?超乎你想象!(2)》中华网