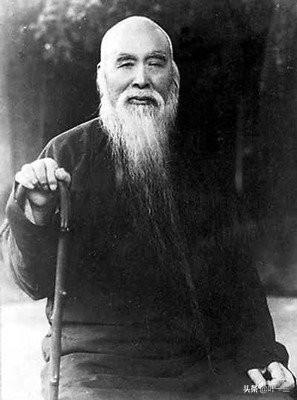

1949年4月,于右任被迫去了台湾,妻子高仲林、长女于芝秀却留在了大陆。 于右任曾经在去了台湾后,又返回重庆接妻女,然而一直等不到于右任的妻女却又在他来到重庆时,去了成都。 彼时的于右任,已是七十高龄,却依旧奔走在政治与文化的前线。 在中国近现代历史的变局中,个体的命运往往无法独善其身。 尤其是1949年前后,国家改朝换代,许多曾身处政坛、文化界的人物都不得不面对人生中最艰难的选择。 于右任就是其中一位。 他原本是国民党的重要人物,也是一位文化影响深远的书法家,但在那个特殊的历史节点,他的政治角色和家庭关系被彻底撕裂。 对于他而言,去台湾并非主动选择,而是身不由己的现实。 很多人对政治人物的理解,总是带着标签。 但从于右任一生的经历来看,他的身份远不止于一个政党成员。 他始终将文化与政治看作不可分割的两条主线。 即便在战乱之中,他也没有放弃对文化、教育的投入。 和其他选择完全避世的人不同,他仍想尽办法参与社会重建,不是为了名声,而是内心对国家、对民族的责任感。 这种坚持,不是表面喊口号,而是落到每一次写字、每一篇文章、每一次讲座的具体行动中。 他和家人的分离并非一场戏剧化的意外,而是当时历史现实的直接后果。 两岸的隔阂让无数家庭被迫分离,这种割裂不是私人选择,而是时代的产物。 于右任之所以反复尝试联系家人,甚至冒险回到大陆,不是出于情绪冲动,而是源自对家庭的深厚情感。 无论他身处哪个岗位,始终没有放下对亲情的惦念。 他不以地位自居,也没有因局势变动就断绝与家人之间的牵挂。 他面对的,是一个失去了基本沟通渠道的现实,在这种无力的状态下维持希望,本身就是一种坚韧。 从他回到重庆的短暂经历可以看出,他并未将政治动荡当作逃避责任的理由。 与其说他是政治家,不如说他更像是一位文化守望者。 他选择回到熟悉的地方,不是为了个人安逸,而是希望能在混乱的环境中继续做点事。 他没有选择去权力中心,也没有急于寻找新的靠山,而是把精力放在教育、媒体和文化传播上。 这种选择,体现出他对社会长期稳定的深层判断,而非短期权力的逐利考量。 两岸分离造成的家庭裂痕不仅是情感问题,更是现实困境。 对很多人来说,战乱带来的伤害不只是物质层面,更是精神和关系的长期撕裂。 于右任作为文化人,有能力、有资源,但仍无法改变这种现实,这说明在特定历史背景下,个体的能力再强,也难以抗衡制度与格局的力量。 他没有抱怨,也没有放弃,而是用自己手中的笔继续发声。这种坚持,虽无声,却有力。 参考:人民网——《于右任:一生书法与家国心》,人民网历史频道,2019年6月。