媒体曝光京东罚款逼迫商家二选一 京东为何变成自己曾经声讨的样子?

互联网古早时代的“双11”大促,经常会出现电商平台强制要求品牌商家“二选一”的情况:要么就是特价商品只许在我家上架,要么就是同款商品必须在我这儿价格最低,不然你就别在我平台卖了。

最近两年,因为反垄断部门强力打击各个领域“二选一”的不正当竞争行为,电商平台都老实了很多。虽然明里暗里肯定还是少不了各种竞争的手段,但明目张胆要求商家“二选一”,限制商家自主定价权的,就很少见到了。毕竟谁也不想做那个出头鸟不是?

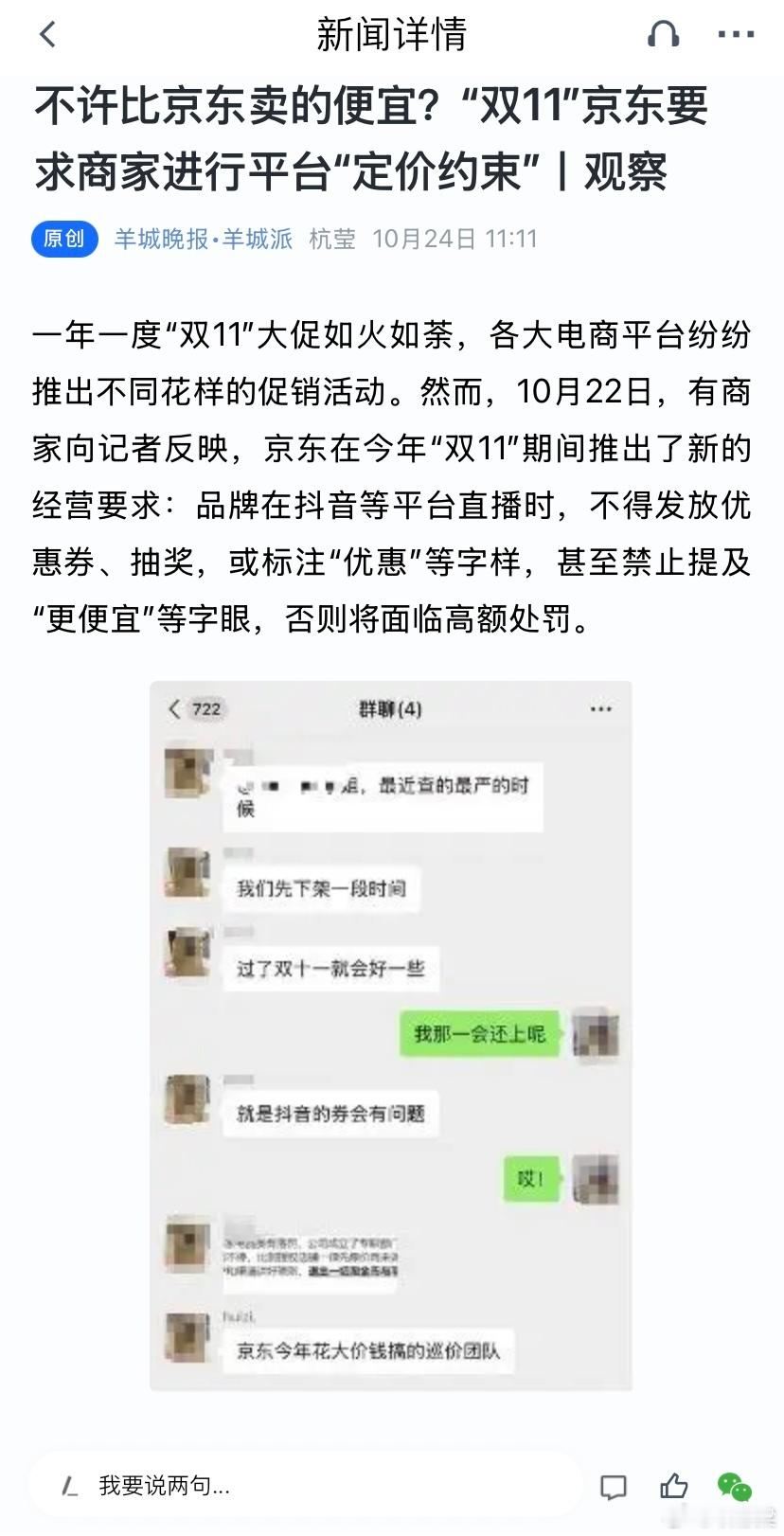

所以,今天看到《羊城晚报》关于京东对品牌商家进行“定价约束”的报道时,就特别意外。京东这么“顶风作案”,到底是有恃无恐,还是察觉到了监管的风向有什么变化呢?

据《羊城晚报》报道,京东在今年“双11”期间对平台的一些大品牌商家提出了新的经营要求:

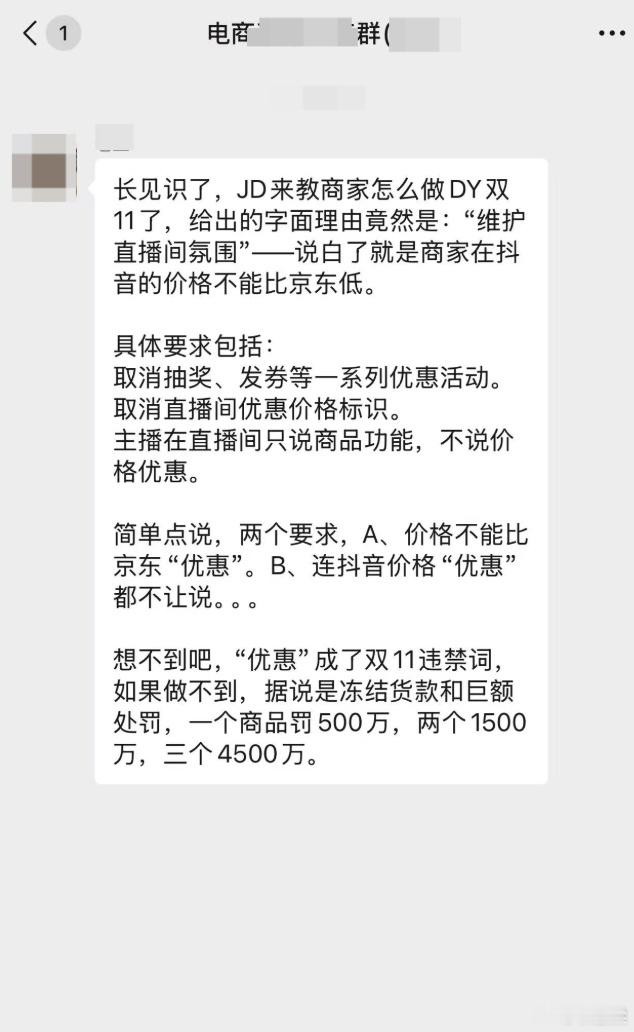

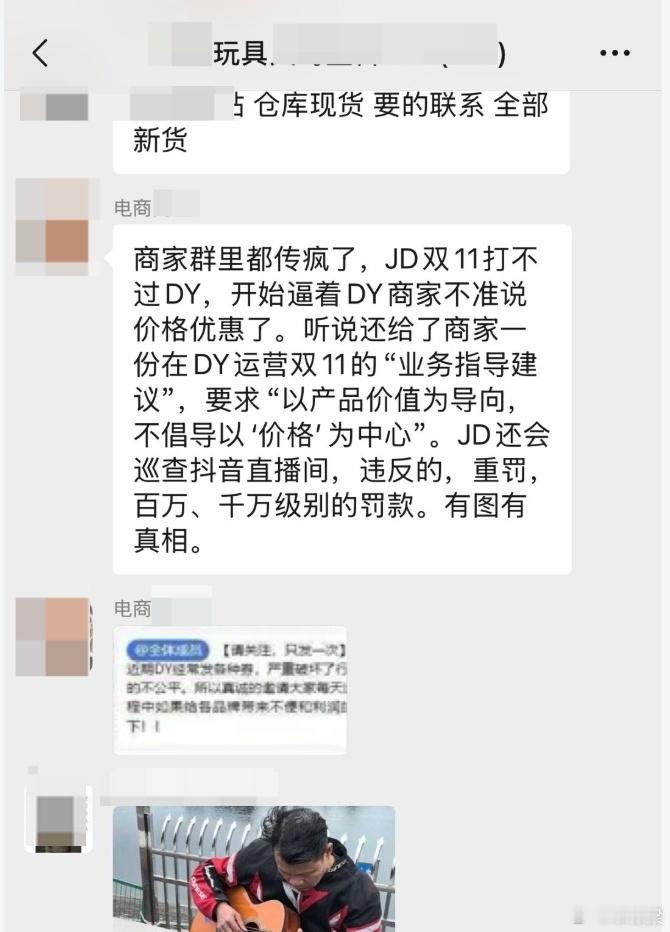

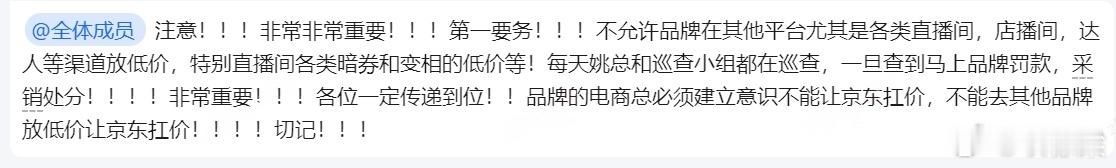

品牌在其他平台直播时,不得发放优惠券、抽奖,或标注“优惠”等字样,禁止在其他平台比京东更优惠,也禁止商家在京东以外的平台提及“更便宜”等字眼,否则将面临高额处罚。

更夸张的是,有商家向《羊城晚报》记者证实,京东还成立了巡查团队,每日对商家在多个电商平台的价格进行巡查监测。一旦巡查团队发现商家在其他电商平台的最终商品售价(可能是叠加了平台补贴后)低于京东平台售价,该商家就将面临京东平台百万、甚至千万级别的罚款。例如,一个商品罚500万,两个1500万,三个4500万。

霸道总裁好大的官威啊!

问题是,京东与商家毕竟是合作关系,这么霸道的条款,就不怕商家跑掉了吗?

媒体调查揭示了背后的原因:

原来,京东并不是对所有商家都提出这样“价格约束”的要求,而是集中于耐用消费品和3C数码行业的大品牌,这些品牌在京东所占的份额比较高,不敢轻易开罪京东。而且这些大品牌往往在京东押着巨额的保证金和货款,平台如果真要下狠手他们也非常被动。

平台利用相对强势的渠道地位,以巨额罚款相威胁,强制干预商家的自主定价权,这是什么性质的行为?

最令人惋惜的是,电商平台“二选一”的潜规则其实最早是被京东捅破并闹上法庭的。

当年,作为电商江湖老二的京东以受害者身份起诉竞争对手强制商家“二选一”,并且一审还胜诉了。如今,京东已经跌出电商三甲的位置,却转头拿起它当年所唾弃和痛恨的“二选一”武器,架在平台商家的脖颈之上。

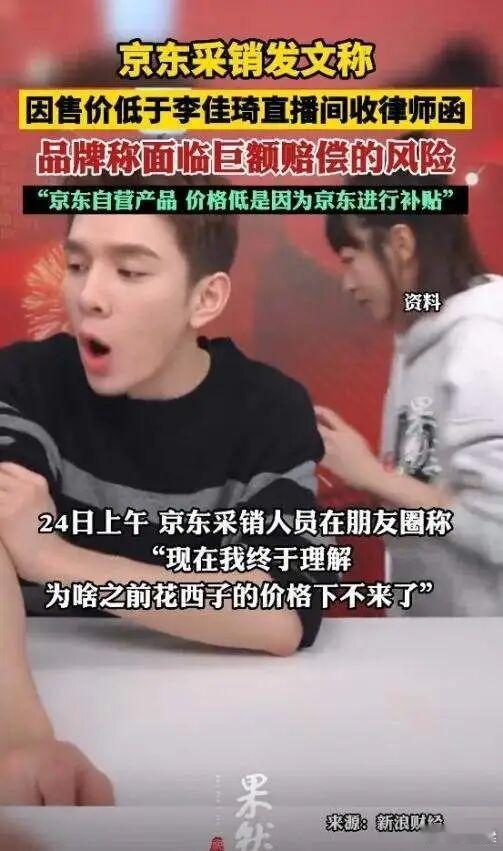

还记得两年前的双十一,京东采销人员发朋友圈声讨李佳琦,说京东自掏腰包补贴消费者被品牌方投诉违反了其和李佳琦签署的“低价协议”,收到对方律师函。那时候,京东采销直指对方强制“二选一”是涉嫌违法行为,也是伤害消费者权益的行为。

如今,京东的“价格巡查团”却主动出征,限制品牌方在其他平台的定价。

今昔对比反差之大,实在是令人叹息。

站在消费者的角度来看,平台这种干预商家自主定价的做法最终伤害的正常竞争的市场秩序,伤害的是消费者在不同平台比价买到最划算商品的权利。

其实真要说起来,绝大部分商家在不同平台的定价基本都是一样的,毕竟商家也不希望打破自己的定价体系。但在双11等大促活动期间,各个平台的补贴策略其实是有很大差别的:

有的平台喜欢补贴便宜货,把9块9的囤货消费品价格打到5块9,以此吸引你来下单顺便带走一些大件;有的平台重点补贴手机等3C数码产品,这些商品价值比较高,价格也相对透明,平台补贴出一点差价就特别明显,有助于影响用户心智。

所以,即便商家在不同平台定价(商家实收价格)一样,消费者在平台下单实际支付的价格却并不相同,因为补贴不同,这才有了跨平台比价的空间。

而京东这一波“价格约束”的操作,针对的就是那些在3C数码领域补贴力度更大的平台,拼命想要守住自己最核心最赚钱的领地。

问题在于,市场始终是在动态变化的,消费者作为整体也不可能是忠诚的,没有哪一块领地永远属于某一家电商平台。

京东要想守住3C数码这块领地,还是得切实管好平台的产品质量,切实让利给消费者,而不是用“价格约束”之类的操作拦着不让消费者在其他平台买到更便宜的商品。

作为Plus会员,以上建设性意见分享给曾经致力于反对“二选一”的京东。

也不知道我等来的会是一句感谢还是一封律师函。

信息来源:《不许比京东卖的便宜?“双11”京东要求商家进行平台“定价约束”丨观察》