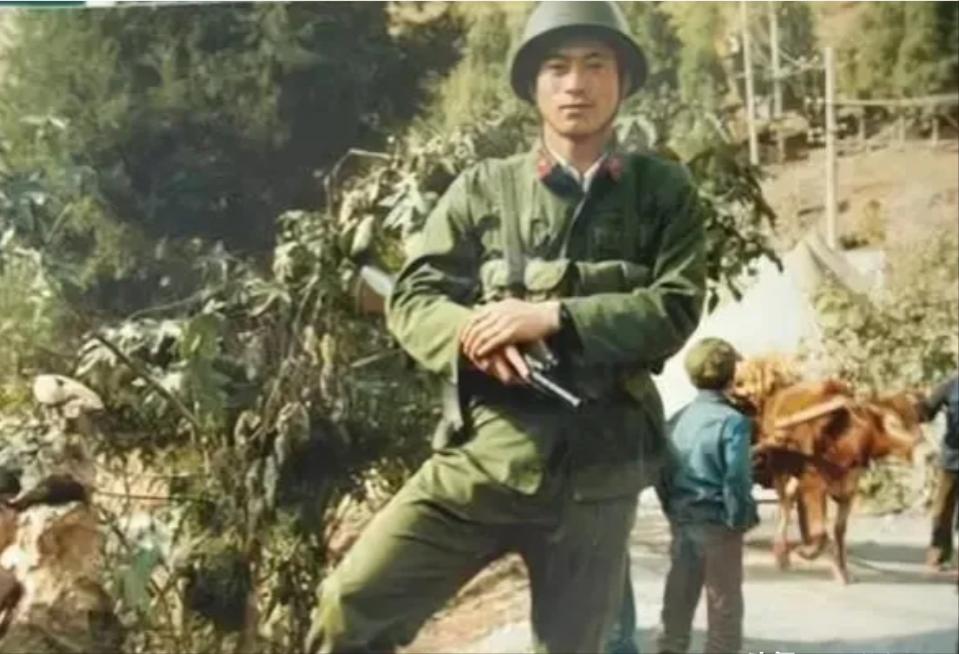

1979年,解放军一名走失的班长正在越南的农田里挖红薯,突然迎面冲过来七八名越军,却并没有人向他开枪,这是为何? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1979年春天,越南北部高平的山林被浓雾吞没,陈书利跟随部队执行穿插任务,意在切断敌军退路,原始森林的路本就难行,突然袭来的大雾让前进更添阻碍,不到二十米的能见度下,部队依旧保持着行进速度,陈书利紧跟队伍,雾气无声地将人群切割,不知不觉间他同大部队失去了联系。 身处陌生丛林,陈书利没有慌乱,他明白,任务没有完成,就没有停下的理由,浓雾中摸索前进,他很快遇到了同样走散的几名战士,这些战士来自不同连队,彼此间口音各异,军衔不一,却在危急关头自然结成了一个小队,陈书利军衔最高,大家推举他担任队长,队伍人数增加,困难也随之增加,小队清点装备,发现只有三支枪、九枚手榴弹、少量子弹,压缩饼干和饮用水几近耗尽。 陈书利带领队伍沿着大致北方前行,原始森林中,脚下落叶湿滑,每一步都要小心翼翼,夜晚,七名战士挤在岩壁下,用身体取暖抵御寒气,白天,依靠分工合作,两人轮流侦察,伤员居中行进,时刻警惕周围动静,雾气未散,敌情不明,每一次休息都必须高度警觉。 迷雾中误入敌军防区的情况出现得毫无征兆,小队途经一片灌木时,前方百米出现敌军车队,周围灌木丛随即晃动,越军巡逻队的出现逼迫小队迅速转移,他们冲进一处废弃村庄,藏身于一栋木屋,屋内散落着化肥袋和木板,陈书利决定就地取材,带领大家将化肥袋和木板垒成简易掩体,弹药有限,必须省着用,等待敌人靠近后再射击。 敌军发现异常后,迅速包围了小队藏身的木屋,第一波进攻在午后爆发,三十多名敌人分散冲锋,被守在窗口的战士用有限的子弹击退,敌人很快组织第二波火力更猛的冲击,火箭弹炸碎了木门,气浪卷起化肥尘埃,陈书利带领战士利用掩体顽强抵抗,短兵相接时直接击退冲进屋内的敌军,几次冲锋被挫败,敌军心理战随之而来,劝降喊话在屋外响起,陈书利带领大家静默应对,等待敌人再度逼近时集中火力反击。 弹药逐渐消耗殆尽,手榴弹用尽,子弹所剩无几,木屋被炮火轰击,房梁断裂,尘土飞扬,伤员胡清祥一度绝望,攥着手雷准备自尽,陈书利制止了他,提醒大家不能放弃,必须活着归队,每个人都将希望寄托在彼此身上,哪怕前路渺茫,信念也没有崩塌。 夜幕降临,突围的时刻到来,陈书利决定分组行动,自己负责吸引敌人火力,其余六人趁乱突围,火光掩护下,六名战士潜入密林,陈书利则在黑暗中游走,用有限的子弹制造混乱,拖住敌军主力,他的肩膀中弹,伤势加重,但仍坚持行动,利用地形转移,尽量拉开与敌人的距离。 独自求生的日子里,陈书利靠着野外生存本领维持体力,雨水成为唯一的饮用来源,野果和生红薯填饱肚子,高烧与伤口感染时刻威胁着生命,夜间只能靠山洞和岩石遮风避雨,天亮后,他借助地形辨认方位,逐步向北方移动,寻找归队的方向,途中,他在红薯地遭遇巡逻的越军,以农民伪装暂避敌人追查,在逼近的敌人面前,他临危不乱,果断反击,成功脱身。 陈书利的坚韧不仅体现在对生存环境的适应,更体现在极度孤独与绝望之下依然保持清醒,野外跋涉时,他常常以先烈们的事迹自勉,每当远处传来炮声,他便再次燃起希望,努力靠近有可能的归队方向,夜间用口哨与其余战友尝试联络,虽多次失望,但始终没有放弃。 分散突围的其他六名战士也各自经历了艰难险阻,有人伤重难行,有人迷失方向,但大家都凭借顽强意志,一步步向着祖国方向前进,夜行白天藏,饥饿难耐时互相扶持,靠着野外采摘和雨水支撑身体,每个人都明白,只要有一人活着带回消息,就是一次胜利。 归队的日子到来时,陈书利已经极度虚弱,瘦削的身体、破损的军装、沾满泥浆的面容,成为他与死亡抗争的见证,救援部队在密林边缘发现了他,他手里依然紧握着武器,嘴角带着微笑,短暂休养后,陈书利第一时间询问其余战友的下落,很快,另外六人也陆续归队,带回了敌军后方活动的重要情报。 陈书利和战友们的归来,在部队中引发巨大震动,这不仅仅是生还,更是一次意志的胜利,七个人在敌后生存多日,依靠团结与信念,安全归队,他们的经历被部队详细记录,陈书利获得了一级战斗英雄称号,其他战友也被记功表彰。 信息来源:《英雄画卷——对越自卫还击战通讯选》——工人出版社