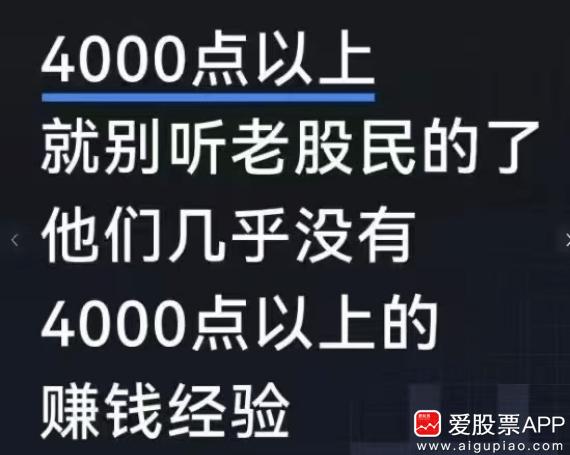

A股估值洼地:从历史比较与未来展望看市场的必然回归 每当牛市遇阻或市场陷入低迷时,投资者难免用历史高点6124点来说事,以此来树立对未来的信心。十七年的时间过去了,中国经济总量从34万亿翻越到当下的140万亿,增长的3.2倍,而A股指数仍在3900点。股市不仅没有体现经济的晴雨表,反而与之背道而驰,这种巨大的反差,与其说是市场的“失灵”,不如理解为一轮漫长而深刻的“价值重塑”。当我们跳出短期波动的迷雾,从更宏观的视角审视,会发现A股市场正站在一个极具吸引力的历史节点,其未来上涨的空间并非源于简单的情绪反弹,而是由多重坚实因素共同构筑的必然。 一、经济增长的坚实底座:从“总量”到“质量”的转化红利 2007年至2024年,中国GDP从约34万亿元增长至超过140万亿元,规模扩张逾3.2倍。股市作为“经济晴雨表”的功能自A股诞生以来似乎从来没有真正履行过自己的职责,但长期绝不会缺席。这种背离恰恰创造了巨大的“估值洼地”。过去,经济增长更多依赖投资和人口红利,其波动性较大,资本市场也相应表现为大起大落。而当前,中国经济从高速发展转向高质量发展阶段,在新能源、高端制造、数字经济等新质生产力领域建立了全球领先优势。这些产业的附加值更高,增长更具可持续性,它们将成为未来上市公司利润的核心贡献者。经济的“体量”已经到位,其“质量”的提升正在并将继续反映到上市公司的净资产收益率和整体估值水平上。这个转化过程,正是资本市场价值重估的内在动力。 二、历史极值的估值比较:安全边际与修复空间 从估值角度看,当前的A股市场具有前所未有的安全边际。2007年6124点时沪深两市平均市盈率高达70倍,2015年5178点时也超过60倍,而当前在3900点附近,上证指数的平均市盈率仅为17倍左右。这意味着,在相似的指数点位下,市场的定价逻辑发生了根本性变化。 当年的高估值蕴含着过多的投机泡沫,而当前的估值水平则更多地建立在企业盈利持续增长的坚实基础上。17倍的市盈率,不仅远低于历史高位,也低于全球主要市场的平均水平。这种极致的估值压缩,为市场提供了厚厚的“安全垫”。一旦市场信心回暖,无论是向历史均值回归,还是向国际估值水平靠拢,所带来的向上修复空间都十分可观。这并非简单的牛市幻想,而是基于价值规律的理性判断。 三、市场生态的深层变革:制度完善与投资者结构优化 过去的“畸形发展”很大程度上源于市场制度的不完善和投资者结构的不合理。然而,近年来,资本市场正经历一场深刻的供给侧改革。全面注册制的实施,从源头上提升了上市公司的质量,加速了优胜劣汰。对财务造假、内幕交易的“零容忍”监管,显著提高了违法违规成本,净化了市场生态。同时,随着社保基金、保险资金、外资等长期资金入市比例不断提升,A股投资者结构正从“散户主导”向“机构主导”转变,这有助于平抑市场非理性波动,引导投资行为更趋理性化、长期化。尽管短期阵痛难免,但这些基础性制度的完善,正是市场从“投机市”走向“投资市”、从“政策市”走向“价值市”的必要前提,为未来的长期健康牛市奠定了坚实的制度根基。 四、政策导向的明确信号:聚焦新质生产力与金融强国 从国家战略层面看,“活跃资本市场,提振投资者信心”已被提升到新的高度。中央金融工作会议明确提出建设金融强国的目标,意味着资本市场的重要性被提到了前所未有的战略位置。政策资源正高度集中于科技创新和现代化产业体系,即“新质生产力”。从集成电路到人工智能,从商业航天到生物制造,这些代表未来方向的产业将成为资本市场的“压舱石”和“发动机”。政策的有力引导,不仅为相关上市公司带来了巨大的成长机遇,也为整个市场注入了明确的长期主题和投资主线。 综上所述,不要刚一上涨就大淡泡沫,不要觉得3900点的市场高了。经济的提质增效为市场提供了坚实的基本盘,历史极值的估值水平构成了极高的安全边际,市场制度的深层变革清除了长期发展的障碍,而清晰的国家战略则指明了前进的方向。过去的背离确实“不正常”,但这种不正常恰恰为未来的“正常化回归”积蓄了巨大的能量。对投资者而言,此刻需要的正是穿越周期的远见和对价值规律的信仰。风物长宜放眼量,A股市场必将在经济转型升级的浪潮中,找到与其体量和质量相匹配的定位,迎来属于它的价值重估时代。

A股估值洼地:从历史比较与未来展望看市场的必然回归 每当牛市遇阻或市场陷入低迷

袁绍八点

2025-10-26 16:54:15

0

阅读:79