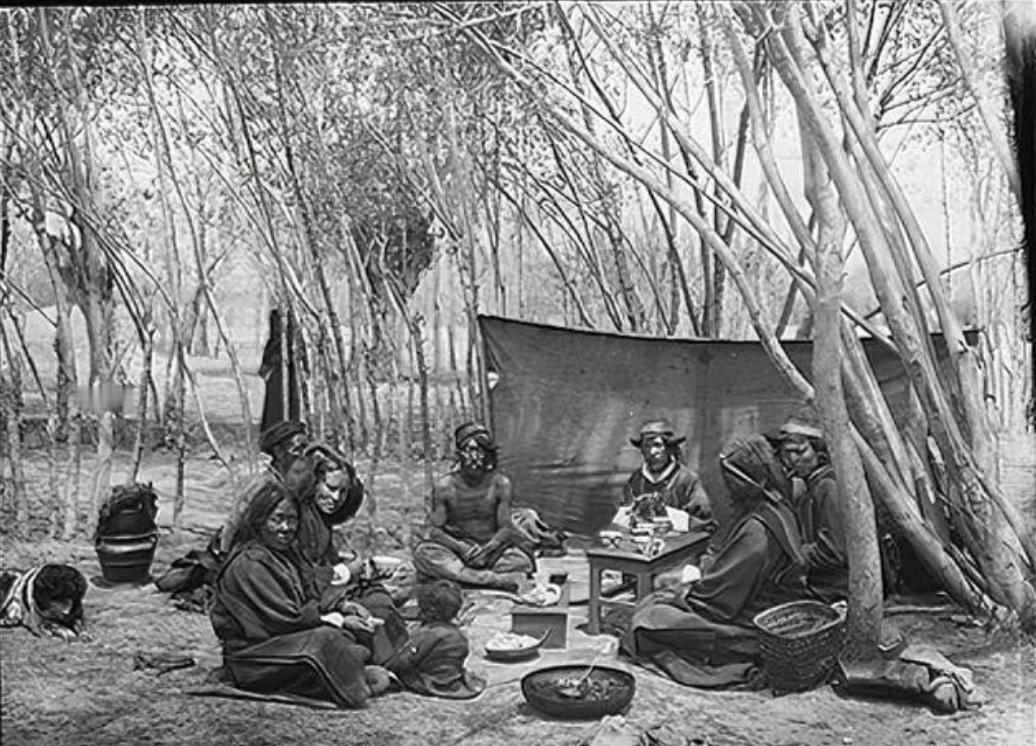

青稞是裸口感最差的粮食?上世纪70年代,西藏地区曾尝试推广小麦种植,很多牧民第一次吃小麦,结果纷纷嫌弃,于是就起了流言:青稞是藏族吃的,小麦是汉族吃的,藏族人吃了就会没力气,就连藏族的牛都要吃青稞杆的。 确实,食物的地位高低,很多时候和它本身好不好吃没太大关系。 比如青稞,在习惯了精细面食的人嘴里,它粗糙又难咽,可偏偏在雪域高原上被奉为至宝;而一度被寄予厚望的小麦,看着白白净净,却在当年被嫌弃到不行。说到底,这背后真正的门道,究竟是怎么一回事儿? 这事儿,得从生存、文化和饭桌上的演变三个角度聊起。 青稞能在西藏坐稳头把交椅,靠的是硬本事。在海拔超过4000米,极度干旱严寒的地方,只有它能扎下根来,用短暂的生长期,结出实打实的能量。 这不是吹牛,山南昌果沟遗址挖出的三千多年前的碳化种子,就是铁证。历经数千年,青稞早已超越了单纯农作物的范畴,成了支撑整个高原生活体系的核心要素。 对于牧民来说,生活的智慧就是怎么把资源利用到极致。青稞粒磨成糌粑,抓一把,再来点酥油茶,一捏一团,连锅碗瓢盆都省了。 这种高热量又方便的食物,完美匹配了游牧生活的节奏。就连吃剩下的青稞杆也别浪费,对牛羊来说,那可是过冬时能救命的草料。人吃饭,牲畜吃草,一个完美的生态闭环就这么形成了。 但到了上世纪 70 年代,小麦的出现,彻底打破了曾经的这种平衡状态。彼时,为提升粮食总产量,小麦被引入拉萨河谷等低海拔区域种植。 其种植面积急剧扩增,成效斐然,一度令西藏初步达成了口粮的自给自足。但让人觉得奇怪的是,不少藏民第一次见到小麦时,脸上满是嫌弃的神情。问题出在哪儿? 首先是“硬件”跟不上。当时普遍烧的是牛粪,火温吞吞的,根本没法把馒头面条彻底蒸熟煮透。小麦加工出来的成品,口感又干硬又粗糙,咽下去都觉得费劲。 再加上那时候引进的小麦品种,本身就不适应本地的水土,品质也比较普通。这吃的体验,简直是场灾难,就连当时驻藏的汉族干部都觉得,高原上的小麦不好伺候。 更深的矛盾,在于饮食体系的排斥。在藏族人的观念里,糌粑配酥油茶是天经地义的搭配,能带来实实在在的饱腹感和安全感。 小麦制品呢?总觉得和酥油茶“八字不合”,吃下去心里不踏实。当这种普遍的不适感没法用语言准确表达时,流言就应运而生了。 曾有说法称“青稞乃藏族人之食,小麦为汉族人之粮”,还言“藏族人食小麦会乏力”,更有甚者将牛羊牵扯进来,道是“牛羊只啖青稞杆,对小麦杆则不屑一顾”。 这些说法最先就从小麦种得最多的山南地区传出来,听着荒诞,背后却是一种维护传统生活方式的集体心理防御。有趣的是,旧西藏时期,贵族和上层僧侣也吃小麦,只是因为稀少而被当成了珍品。 到了八十年代,政策开始调整,小麦种植面积被压缩,青稞重新回归C位。但小麦的故事,并没有就此画上句号。 真正的和解,来自技术的进步和生活的改变。后来,更适应高寒地区的优质小麦品种被培育出来;同时,烹饪燃料也从牛粪变成了煤球、液化气,火候的问题迎刃而解。 当小麦终于能以一种美味的面貌出现在餐桌上时,文化的边界也开始松动了。随着外来饮食文化的纷至沓来,传统的包子与面条摇身一变,成为年轻一代竞相追捧的新宠儿,于多元饮食潮流中焕发出别样魅力。 如今,你会看到一个有趣的景象:家里的长辈依旧对糌粑爱不释手,而孩子们则更愿意接受多样化的小麦面食。 今天,青稞和小麦在西藏并存种植,小麦在海拔3200米以下的地区稳定生产,成了青稞之外重要的口粮补充。 然而,青稞在人们心中的地位固若磐石,恰似巍峨高山般难以动摇,历经岁月流转,依旧坚如盘石,无可替代。 它是春耕开犁节上撒下的第一把希望,是望果节上人们绕着转圈的祈祷,也是藏历新年家家户户摆出的青苗。它早已是藏族人民的“命根子”,一个代表着坚韧不拔的精神家园。 在广袤大地之上,日喀则犹如一颗璀璨明珠,其“世界青稞之乡”这张名片,灼灼生辉,于时光长河中散发着独有的魅力,吸引着众人目光。 从冲突到共生,青稞和小麦的故事,其实就是一面镜子。 它照出一个族群,如何在坚守千年传统与拥抱时代变化之间,找到了那种动态的、充满智慧的平衡。 食物的价值,从来不是一成不变的,关键看它是否契合那片土地,和那片土地上的人们。 主要信源:人民网——这种优秀粗粮被忽视了,好吃不胖能控糖!可替代米饭馒头