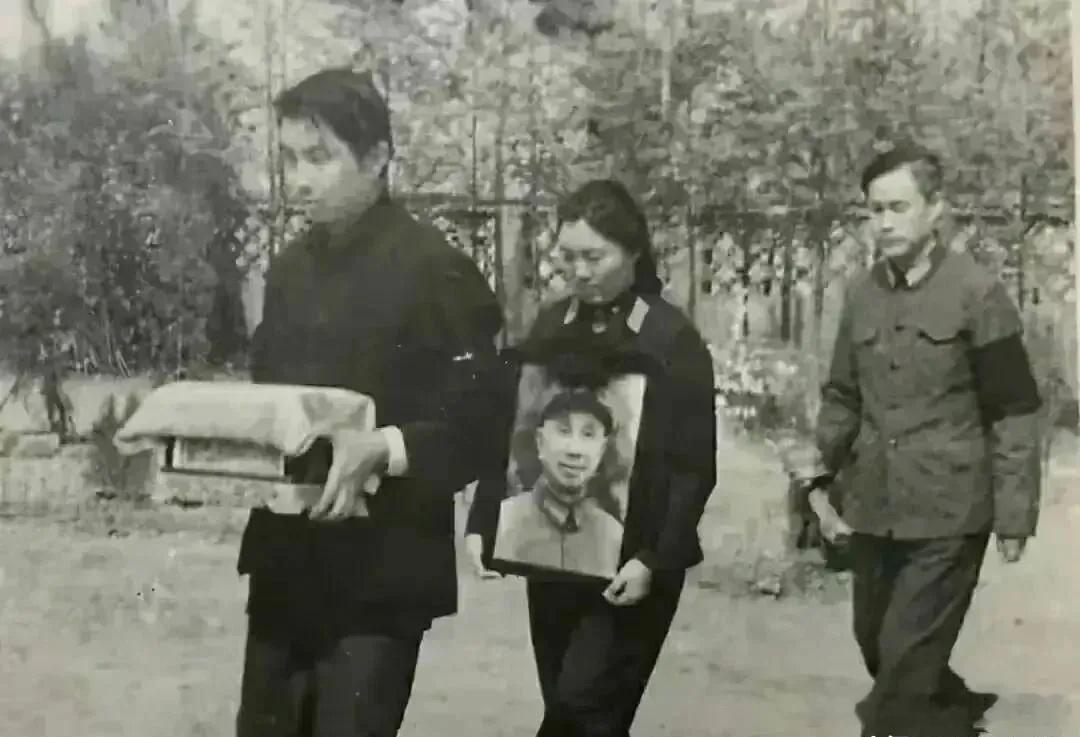

【1984年,粟裕大将火化后,粟戎生捧着骨灰去撒,粟惠宁则捧着遗像】

1984 年 2 月,粟戎生捧着父亲粟裕的骨灰盒,手指把红绸布攥出了褶皱 —— 那里面装着的不只是一位大将的遗骨,还有 54 年前嵌进头颅的三块弹片,以及半生征战留下的累累伤痕。 妹妹粟惠宁怀里的遗像,成了全家人最后的念想,照片上父亲穿着军装,眼神亮得像还在盯着战场地图,仿佛下一秒就要说出 “再调整下战术”。

这场告别,从一开始就带着粟裕的 “风格”—— 不搞排场,不添麻烦。就像他当年拒绝元帅军衔时说的:“比起牺牲的战友,我活着就够幸运了。” 55 年授衔时,毛主席拍板让他当 “开国第一大将”,可他心里念着的,始终是那些没能看到胜利的兄弟。这种 “不恋功名念战友” 的劲儿,后来也刻进了子女的骨血里。

粟戎生的成长,活脱脱是父亲 “摔打式教育” 的结果。3 岁被扔到河里学游泳,怀里只塞根竹筒,母亲楚青急得直跺脚,粟裕却站在岸边喊:“现在怕水,将来战场掉河里怎么办?” 这种 “狠”,不是不爱,是知道军人的孩子不能有娇气。后来粟戎生考哈军工、去云南边防,没沾过父亲一点光。在云南的五年,他扛着导弹零件在山里跑,夜里听着炮声睡觉,跟普通士兵没两样。有人说 “你爸是大将,咋不找个轻松活儿?” 他只说 “我爸教的,当兵就得去前线”。

最让粟戎生难忘的,是父亲晚年的一个细节。1982 年,粟裕因头痛住院,恰逢粟戎生从部队回来探亲。病床前,父亲拉着他的手,指着窗外的卫兵说:“你看他们站军姿多标准,你当年刚当兵时,站十分钟就晃悠。” 说着从枕头下摸出一本泛黄的《战术学》,扉页上写着 “戒骄戒躁,每战必慎”—— 这是粟裕当年送给刚入伍的粟戎生的,如今又还到他手里。“现在把这本书再传给你,不是让你背理论,是让你记住,不管当多大的官,都得懂战术、爱士兵。” 那一刻,粟戎生忽然明白,父亲一辈子的 “严”,从来都藏着最深的期许。

次年,粟戎生任团参谋长时,部队要搞一场实弹演习。为了验证新的战术方案,他打算亲自驾机侦察敌情。消息传到北京,粟裕的秘书特意打来电话劝阻,可粟裕却让秘书转告儿子:“只要符合操作规程,就大胆去做 —— 指挥员不敢靠前,怎么知道士兵的难处?” 那次侦察,粟戎生成功摸清了 “敌” 阵地部署,演习大获成功。庆功时他才知道,父亲那几天一直守在电话旁,直到听到 “演习成功” 的消息,才肯去吃饭。

最让人佩服的,是粟戎生的 “零越级” 晋升。从排长到军区副司令,每一步都踩着战功走。1985 年老山前线,部队攻高地受阻,他趴在战壕里看地形,想起父亲教的 “迂回穿插” 战术,调整方案后一举拿下阵地。这种 “从实战里学本事” 的能力,正是粟裕最看重的 —— 比起 “大将之子” 的头衔,他更愿意做 “能打胜仗的兵”。

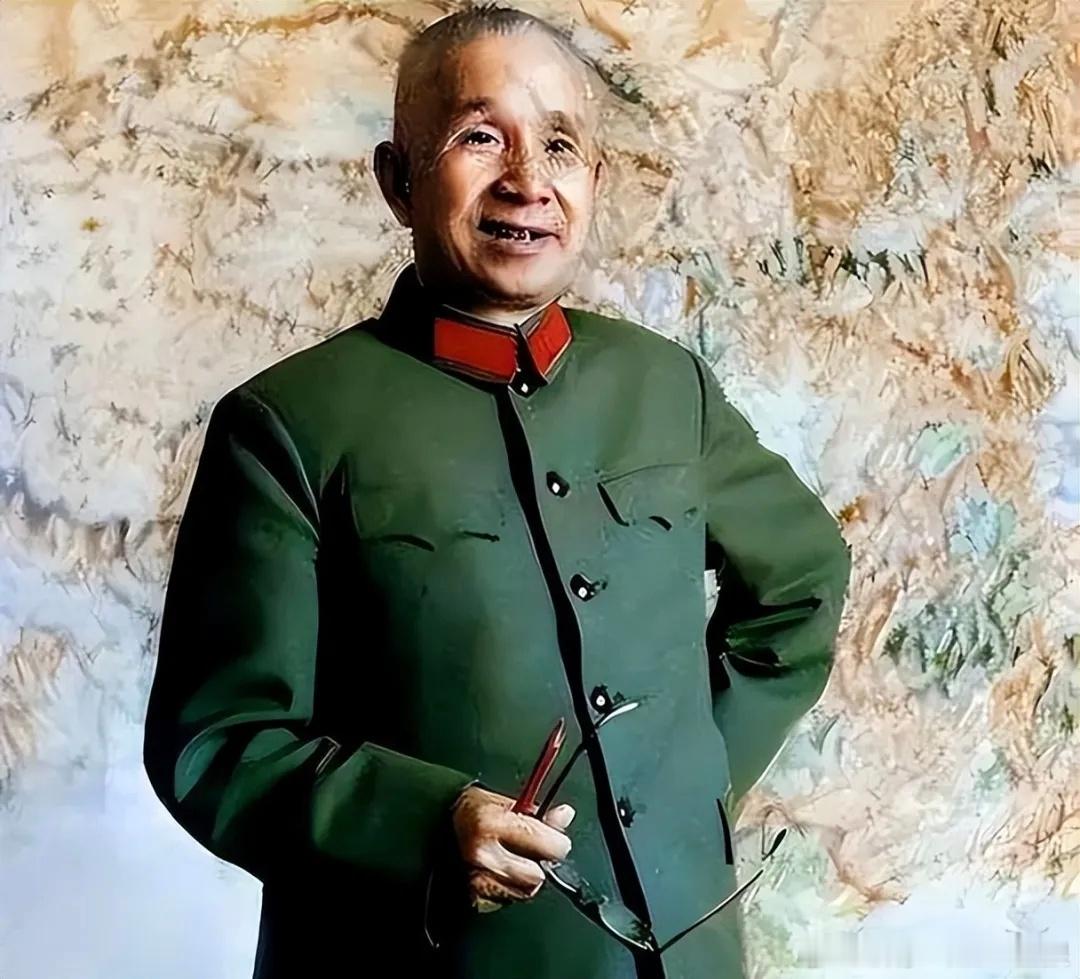

再回头看粟裕本人,这位 “战神” 的一生,满是反差感。指挥淮海战役时,60 万打 80 万,斯大林都夸 “奇迹”,可私下里,他连吃饭都得把碗筷摆成直线,因为战伤后遗症让他看不清两边。1950 年朝鲜战争,毛主席点他当司令,可头痛得要撞墙的他,只能遗憾放弃 —— 这成了他一辈子的痛,直到去世都念叨 “没能再上战场”。

那些藏在骨灰里的弹片,发生在1930 年的赣南战斗,炮弹在身边炸开,他昏死三天三夜,醒来后继续打仗,谁也没想到弹片会在他脑子里待 54 年。晚年疼得厉害时,他就用凉水冲头,或者靠看地图转移注意力。

更让人意外的是,这位湖南出生的大将,直到 1989 年才被确认是侗族。生前他从没提过民族身份,档案里一直填 “汉族”,不是忘了,是觉得 “革命不分民族,打仗才是正事”。

如今,军事科学院院史馆里,那枚黄豆大的弹片成了镇馆之宝。游客路过时,总会停下看半天 —— 这不是普通的金属片,是一位将军用半生疼痛换回来的 “战痕”。

(来源: 文史话江湖 原创 : 文史话江湖)