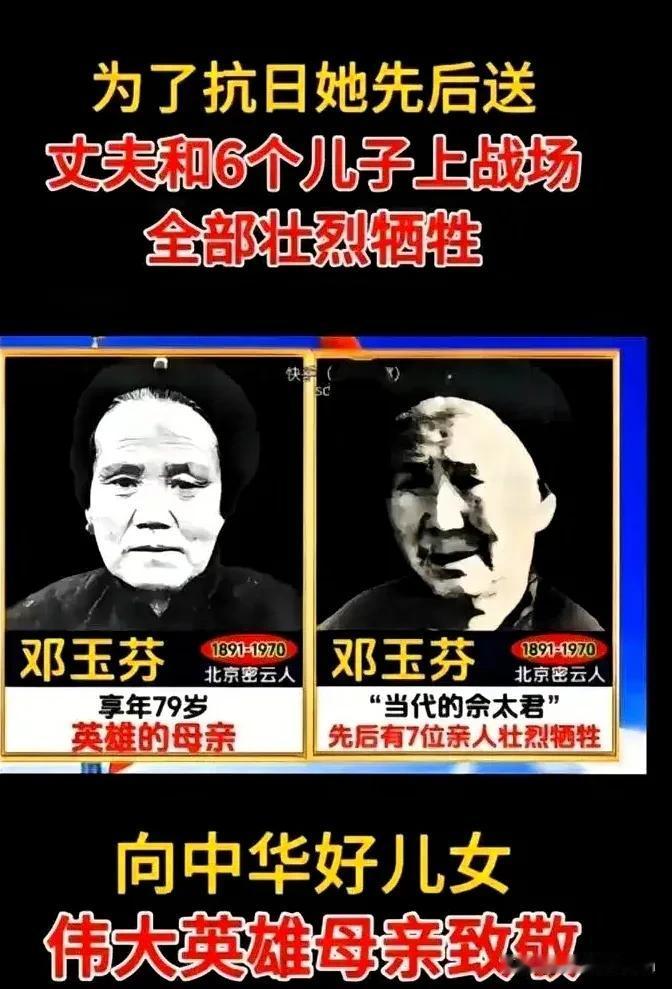

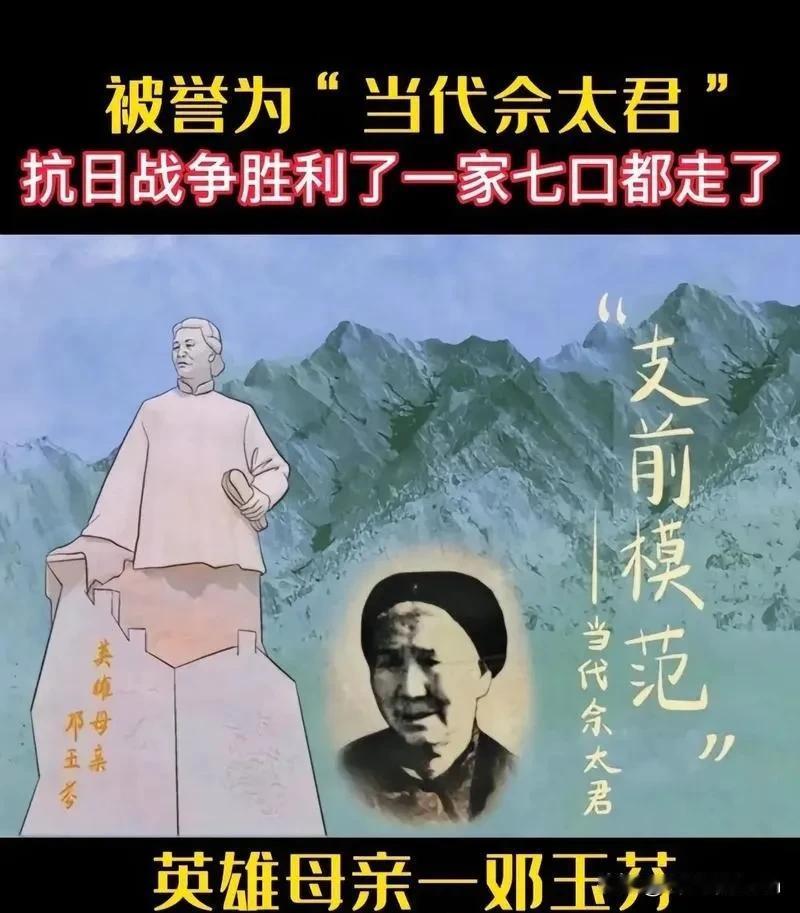

1949年,58岁的邓玉芬喜极而泣,她原本以为七个儿子都已死,没想到老三永兴竟奇迹般地活着回来了! 谁能想到,这位河北密云的普通农妇,前几年还在坟茔间哭断肝肠。1938年冀热察挺进军扎根平北,她咬着牙把老大、老二送进队伍,转头又拍着老三永兴的肩膀说“国难当头,咱不能躲”。 那会儿邓玉芬正蹲在灶台前烧火,锅里煮着稀得能照见人影的玉米粥。院门外传来“娘”的一声喊,声音沙哑得像被砂纸磨过,她手里的烧火棍“哐当”掉在地上,扑过去就攥住永兴的胳膊——这孩子穿着洗得发白的灰布军装,左胳膊空荡荡的,袖子挽到肘弯,露出一道长长的疤,脸上还有没褪干净的晒斑,可那双眼睛,跟他爹年轻时一模一样。 “你咋才回来?你哥他们……”话没问完,眼泪就砸在永兴的衣襟上,洇出一个个小湿圈。 永兴把仅有的右手抬起来,轻轻拍着娘的后背,声音发颤:“娘,我在张家口打仗时被鬼子的炮弹炸伤了胳膊,在后方医院躺了半年,后来部队转移,我跟丢了,一路打听着往家走,走了半个月才到这儿。” 他说着,从怀里摸出个布包,里面是块磨得发亮的铜怀表,“这是二哥给我的,他说等胜利了,让我拿着它回家找您。” 邓玉芬接过怀表,指腹在表壳上摩挲着——这表还是1938年老大老二参军时,她把家里唯一的老母鸡卖了,换钱给俩孩子买的,老大一块,老二一块。 1941年冬天,八路军的通讯员冒着雪来家里,带来老大牺牲的消息,说他在反“扫荡”时为了掩护战友,被鬼子的机枪扫中,连尸体都没找着。 那会儿她正坐在炕头纺线,线轴“咕噜噜”滚到地上,她没去捡,只是盯着墙上老大临走时贴的“保家卫国”四个字,盯了整整一夜,第二天照样起来给八路军送军粮。 没过半年,老二的消息也来了。通讯员说老二在攻打炮楼时,抱着炸药包冲在最前面,炮楼塌了,他也没出来。邓玉芬那天没哭,只是把给老二做的新布鞋收进木箱,锁上,钥匙扔在灶膛里。 村里有人劝她“别再让孩子去打仗了,家里就剩你一个人了”,她却摇头:“鬼子不赶走,咱老百姓哪有安稳日子过?就算我只剩一个儿子,也得让他去!” 后来1940年,她又把老三永兴送进了队伍,转头又拍着老四的肩膀说“你哥仨都去了,你也得跟上”。 老四、老五、老六、老七,一个个都揣着她烙的贴饼子走了,最小的老七那年才16岁,走的时候还拽着她的衣角哭,她硬着心肠把孩子的手掰开:“哭啥?等打跑了鬼子,娘给你做糖糕吃。” 可日子没等来回孩子,却等来一个又一个坏消息。1944年,老四在战斗中牺牲;1945年,老五、老六在掩护群众转移时被鬼子包围,最后拉响手榴弹跟敌人同归于尽;老七跟着部队转战到东北,从此没了音讯。 村里人都说“邓家的娃全没了”,她就揣着几个干硬的贴饼子,沿着八路军打仗的地方找,见着坟茔就磕头,嘴里念叨着“娃啊,娘来看你了”,哭到嗓子哑得说不出话,也没找着一个孩子的尸骨。 现在永兴回来了,邓玉芬拉着他的手,往屋里拽,灶台上的玉米粥早就凉了,她又重新添柴,把家里仅有的几个鸡蛋打进锅里,还烙了张白面饼——这面是前几天村干部送来的救济粮,她一直没舍得吃。 永兴看着娘忙碌的背影,后背的衣服破了个洞,露出里面打补丁的旧棉袄,心里发酸:“娘,我回来就好了,以后我陪着您。” 邓玉芬没回头,只是擦了擦眼睛:“陪啥?你身子好点了,还得去看看你那些战友。你哥他们没白死,现在鬼子打跑了,咱国家要太平了。” 后来永兴伤好后,真的去了当地的武装部,帮着整理牺牲战士的名单,邓玉芬也没闲着,每天帮着村里的妇女做军鞋,纳鞋底的线勒得手指生疼,她也没停——她总说,多做一双鞋,前线的娃就能少受点罪,就像她的儿子们一样。 邓玉芬不是啥大人物,就是个普通的农村妇女,可她把七个儿子的命都系在了国家上。 喜极而泣的背后,是数不清的不眠夜,是坟茔前的声声呼唤,是“国难当头,咱不能躲”的朴素信念。这种把小家放在大家后面的牺牲,不是口号,是一个个贴饼子、一双双布鞋、一次次目送儿子远去的背影堆起来的。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。