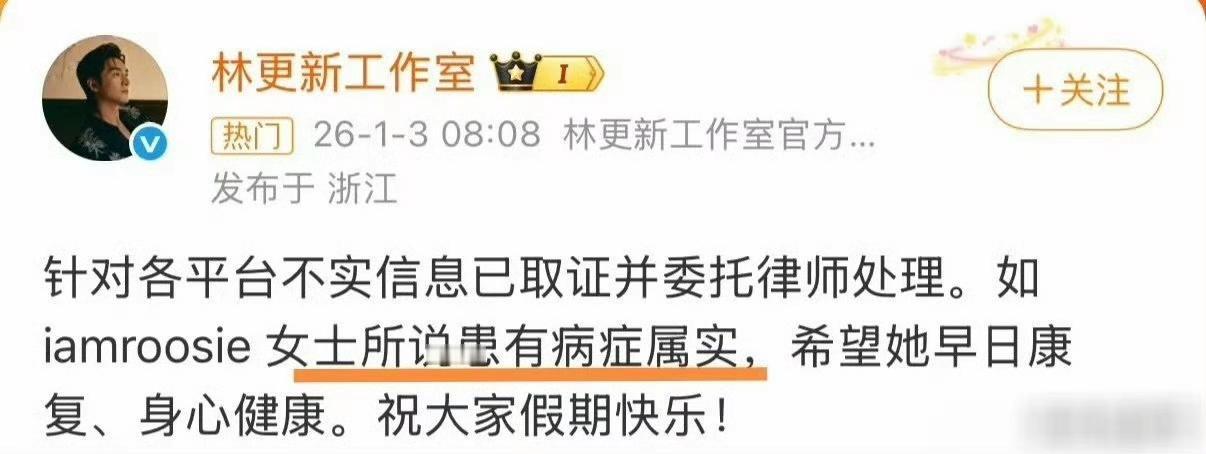

你发现没,咱看欧美明星的样貌,比如小李子莱昂纳多或者斯嘉丽·约翰逊,不少人会觉得真帅或真漂亮!可反过来,很多欧美人看中日韩的帅哥美女,有时候就整不明白了,甚至觉得都长得差不多。 这事不是谁眼神差,而是我们从小就泡在欧美影视里。九十年代,小李子一张脸贴满文具盒,斯嘉丽的红裙海报贴在网吧墙上。我们天天看,自然把高鼻梁深眼窝当成好看的标准。 可欧美人小时候看的是超人、蝙蝠侠,亚洲脸孔在他们屏幕里少得可怜。2023年南加州大学统计,好莱坞票房前一百的电影,只有6%的主要角色是亚裔。孩子没看过,长大自然陌生。 陌生带来脸盲。伦敦大学学院做过实验,让英国学生分辨中日韩面孔,正确率不到三成。反过来,中国学生认欧美人,却能超过六成。原因很简单,我们练得多,他们练得少。 练得少,审美就窄。选美比赛最明显,2024年世界小姐,东亚选手一出场,欧美评委先问“你们的眼睛怎么都不眨”。不是恶意,是真分不清单眼皮和眯眯眼的区别。 分不清,就打低分。东京大学追踪了2009到2023年国际选美的评分,东亚选手在欧美评委手里的平均分数,比在本国评委手里低11分。这11分,就是陌生感在作祟。 陌生感背后还有历史。19世纪的排华漫画把亚洲人画成吊眼角,这种形象顺着报纸传进欧美课本。一代代孩子看完,脑子里就把吊眼角和亚洲脸绑在一起,今天看到单眼皮,自动触发旧印象。 我们自己也不是无辜。打开抖音,滤镜把鼻梁拉到欧美水平,美白调到冷白皮。平台算法发现这样点赞多,就更使劲推。推来推去,连我们自己也觉得亚洲脸得修成欧美模板才算好看。 算法和历史的双重夹击,让亚洲脸在欧美市场吃亏。韩国男团BTS早期上美国脱口秀,主持人直接问“你们谁是谁”。现在他们红了,欧美年轻人开始分得清金泰亨和田柾国,审美才慢慢松动。 松动归松动,主流还没变。漫威拍尚气,男主角刘思慕被嫌不够帅,评论区吵成一锅粥。制片方只好加拍梁朝伟的戏份,用老牌帅哥对冲风险。这就是市场用脚投票。 市场之外,学术界在补课。2022年剑桥美院开了一门新课,专门教学生画亚洲五官结构。老师把单眼皮、宽下颌、低山根拆开讲,告诉学生这不是缺陷,只是另一种比例。第一批学生作业交上来,很多人第一次发现自己画得像了。 像了,才能欣赏。纽约时装周这两年多了不少亚洲模特,走秀视频下面,欧美网友开始刷“高级脸”。高级的不是脸,是他们终于学会了看。 学会看需要时间。我们用了三十年习惯小李子,他们也得花时间习惯金高银。区别是我们当年没得选,今天他们可以选择不选。但只要亚洲电影、音乐、游戏继续往外走,屏幕上的亚洲脸够多,陌生感总会被磨平。 磨平之前,别急着骂他们眼神差。先想想自己是不是也在用欧美滤镜自拍。审美从来不是单行道,只是谁先起步的问题。起步晚的,多跑两步就能追上。