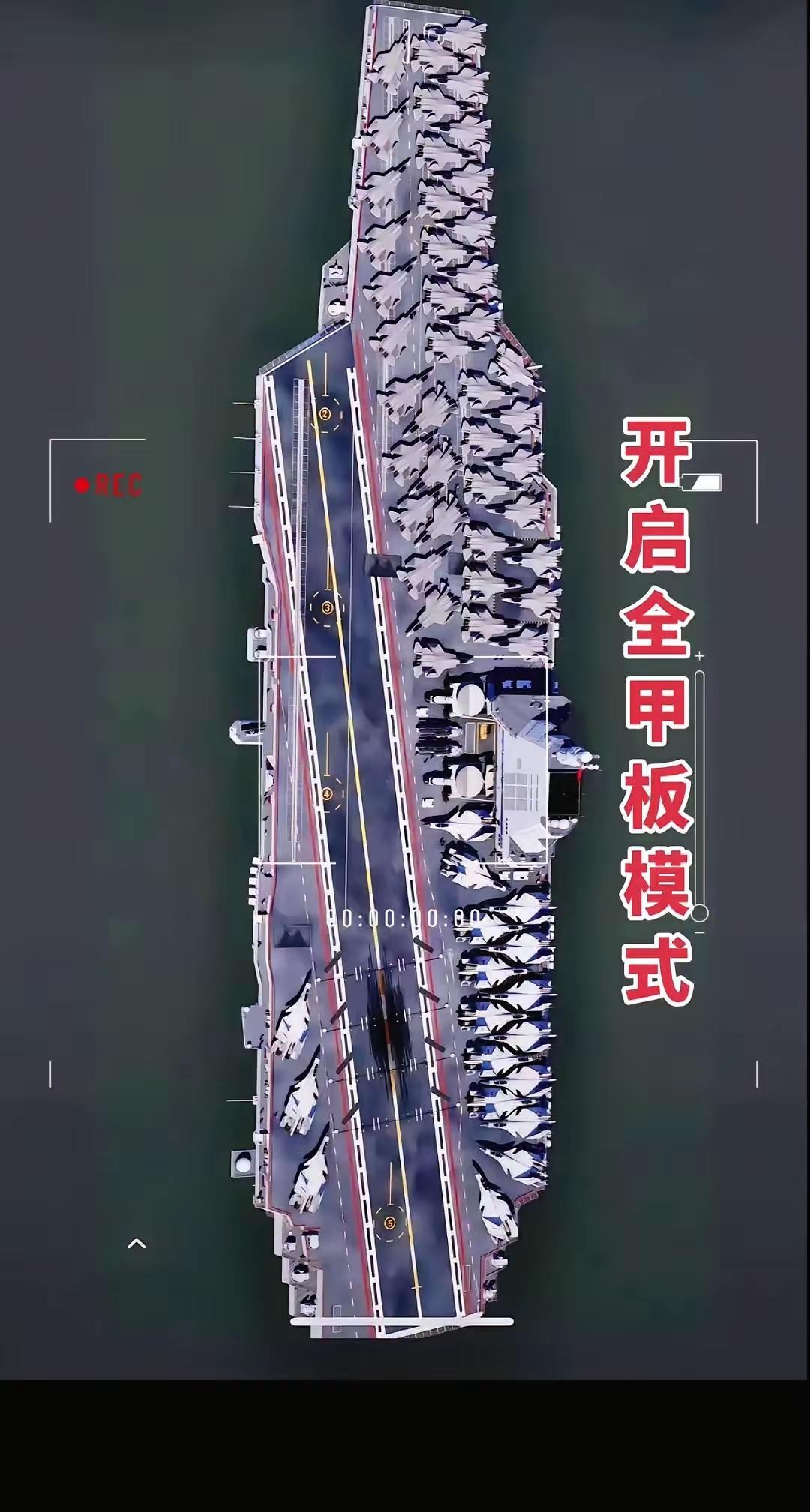

美军作出惊人判断:以解放军现今实力,除了美国与印度,全世界几乎无人能敌!中国背后的战略与国力支撑,让一切战争都付不起代价。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 记得二十多年前,解放军还主要是一支以陆地防御为主的传统军队。那时候的装备和战略思维,基本还停留在国土防卫的层面。 但走进现在的军营,你会发现从单兵装备到指挥系统,从训练模式到作战理念,已经完全不是过去那套打法了。这种变化不是小修小补,而是从里到外的全面重塑。 美军报告里特别提到,解放军已经转型成为具备全球多维作战能力的现代化军队。所谓“多维”,简单说就是既能打陆地战,也能玩转海上、空中、网络、电子甚至太空领域的对抗。这种全方位的能力建设,让中国在应对潜在冲突时有了更多选择余地。 其中最让美军头疼的,恐怕要数中国在导弹和电子战领域构建的“反介入”体系。这套系统说白了就是专门用来阻止外部势力介入区域冲突的。想象一下,如果在西太平洋某个热点区域发生摩擦,美军的航母战斗群想要靠近,就得先过导弹和电子干扰这一关。 这可不是简单的你来我往,而是整个战场环境的改变。正因为如此,美军不得不重新评估在太平洋地区的兵力部署,开始研究所谓的“分布式作战”概念,就是把兵力分散配置,避免被一锅端。 兰德公司的分析报告则从另一个角度给出了佐证。这家智库认为,中国的国防工业体系已经发展到接近美军的水平。这话可不是随便说的。意味着从研发到生产,从零部件到整机,中国都能自己搞定。就像下棋,当你不用依赖别人提供棋子的时候,走起棋来自然更加从容。 过去十年间,中国在军事装备上的投入确实看得见成效。航母从无到有,现在已经有了三艘,虽然比起美国的十一艘还有差距,但在亚太地区已经足够改变力量对比。 远程轰炸机的研发也在稳步推进,这让中国具备了在更远距离上投射力量的能力。再加上层层叠叠的导弹防御体系,整个防御圈越拉越大。 但最让人在意的,可能不是这些看得见的装备,而是背后的战略思维。美军报告指出,中国正在形成一种“以实力遏制战争”的威慑理念。 这话听起来有点绕,其实道理很简单:当发动战争的代价高到谁都承受不起时,战争反而打不起来了。就像两个人打架,如果都知道对方手里有致命武器,反而会更冷静。 这种威慑力的基础,是中国建立了一套完整的国防科研与制造体系。从实验室到生产线,从原材料到成品,形成了一个闭环。 这意味着即便在长期冲突环境下,中国也能保持军事装备的自主供应。不像有些国家,看起来武器先进,但关键零部件都得靠进口,真到战时可能就抓瞎了。 不过话说回来,军力发展终究是为国家利益服务的。中国这些年的军事建设,很大程度上是基于自身安全需求的考虑。 作为世界第二大经济体,海上能源通道、海外利益保护、边境安全维稳,这些都需要相应的军事实力来支撑。就像开店做生意,店越大,需要的安保措施自然也要升级。 值得注意的是,中国在发展军力的同时,始终保持着相对克制的姿态。不像某些国家那样到处展示肌肉,而是更注重实际威慑效果。这种“蓄而不发”的状态,反而让潜在对手更加谨慎。毕竟,明枪易躲暗箭难防,看得见的威胁好应对,摸不清底细的才最让人头疼。 从更宏观的角度看,中国军力的提升也反映了国际力量格局的变化。二战结束以来,美军在太平洋地区可以说是一枝独秀,现在突然冒出个能跟自己过招的选手,心理上确实需要适应。这种适应过程本身就容易产生误判和摩擦,所以两军之间的沟通机制现在显得特别重要。 说到印度被单独拎出来作为潜在对手,这里面也有其地缘政治的逻辑。中印两国都是人口大国,又都是快速发展中的经济体,再加上历史遗留的边界问题,在战略上存在某种竞争关系实属正常。 但要说两国真会兵戎相见,恐怕也没那么简单。毕竟现代战争不是电子游戏,按下按钮就能搞定,后续的政治、经济代价谁都难以承受。 回过头来看美军这份报告,虽然字里行间透着对中国军力发展的担忧,但整体基调还是相对客观的。承认对手的实力,本身就是一种理性的表现。 在当今这个相互依存的世界里,大国之间的军事平衡更像是一场复杂的舞蹈,既要有实力震慑对方,又要懂得收放自如。 中国军力的发展轨迹,某种程度上也折射出这个国家的性格:不张扬但坚定,不冒进但持续。这种特点使得其在处理国际事务时,既有足够的底气说不,又懂得掌握分寸。 对于世界其他国家和地区来说,适应这种新的力量对比,学会与一个更加强大的中国相处,将是未来很长一段时间里的必修课。