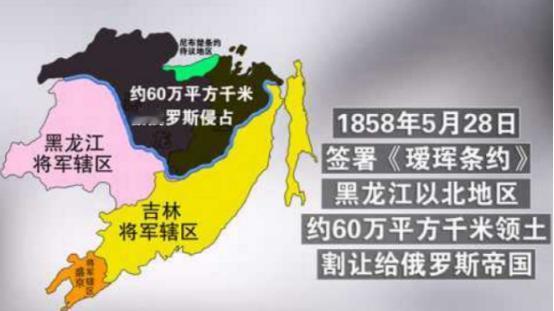

有网友发现,明明中俄边界早已划清,可一打开中国地图,俄罗斯远东的海参崴、伯力、库页岛等地方,依旧被用中文标注。有人疑惑这是不是没完没了地“翻旧账”? 首先得说清楚,这绝不是要给现在健康发展的中俄关系添堵。正好相反,俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃针对中国新版地图的回应非常干脆:“俄罗斯与中国没有边界争议,中方的表述没有任何问题。” 双方在边境地区投入的兵力是全球最少的,这条边界被称为“最安全的边界”。现在的中国和俄罗斯,都不是当年的清朝和沙俄了,两国面对共同的国际压力,深知“和则两利、斗则两伤”,在能源、基建、安全等领域的合作实实在在,比如共同开发扎鲁比诺港,让中国获得了通往日本海的直接通道。在这种大局下,刻意去挑起边界争端,对谁都没好处。 那么,为什么还要坚持标注中文名呢?这第一层,是“勿忘历史”的警示作用。稍微回顾一下19世纪的历史就会心痛,从1858年的《瑷珲条约》到1860年的《北京条约》,沙俄通过一系列不平等条约,从中国割取了一百五十多万平方公里的土地。 这些土地上,就包括了今天被称为符拉迪沃斯托克的“海参崴”,被称为哈巴罗夫斯克的“伯力”,以及被称为萨哈林岛的“库页岛”。在地图上标注这些古老的中文名称,就像一座无声的纪念碑,提醒着我们以及后人:这片土地,我们的先人曾在此生息劳作。它承载的是那段“落后就要挨打,就要割肉”的沉痛民族记忆,意在激励吾辈自强,避免历史悲剧重演。 这第二层,可视为一种温和而坚定的“主权宣示”与战略平衡。在国家间的博弈中,历史记忆本身就是一种软实力。有分析指出,俄罗斯自身也清楚远东地区的历史渊源,普京就曾说过:“中国领导人不可能忘记远东地区。” 中方通过这种持续的文化标记,委婉地表达了中华民族对这片土地的历史情感关联。这并非要立即提出法律上的领土要求,而是在广袤的欧亚地缘政治棋盘上,为未来的各种可能性保留一个历史和文化上的注脚。 尤其是在美国推行“印太战略”,不断对中俄施压的背景下,这种含蓄的标记也成为两国关系中的一种微妙平衡。它仿佛在无声地诉说:我们珍视当下的友好合作,但历史的经纬同样复杂,我们并未失忆。这有助于确保双方的合作能建立在更加平等、相互尊重的基础上。 更深一层看,这还关乎国内民意的疏导与历史情感的安置。在中国国内,民众对于近代史上丧失的大片领土抱有复杂情感。如果官方地图完全摒弃这些历史地名,可能会引发不必要的误解甚至民意反弹。相反,坦然标注这些中文名,实际上是一种更自信、更开放的处理方式。 它承认历史的存在,疏导了公众的历史情绪,同时也彰显了当前政府在外交事务上的务实与成熟——即分清历史与现实,不让历史包袱绑架当下的国家利益。 中俄两国都面临着内部一些疑虑,例如俄罗斯有“中国威胁论”的噪音,中国国内也有“俄罗斯不可靠”的论调。这种坦诚面对历史的做法,反而有助于夯实两国关系的社会基础,让合作更趋理性。 所以啊,地图上那短短的几个汉字,分量可是沉甸甸的。它既不是好斗的挑衅,也不是软弱的怀旧。它是一次精妙的平衡:一边是面向未来,与俄罗斯携手共谋发展、共抗霸权主义的现实需要;另一边是回首来路,铭记民族伤痛、凝聚奋进力量的内在要求。 这是一种东方式的智慧,既看着脚下坚实的现实道路,也不忘仰望星空,铭记来时的路。在大国博弈的复杂棋局里,这种看似矛盾的“双重标注”,恰恰体现了中国外交在坚守底线与保持灵活之间的高超艺术。