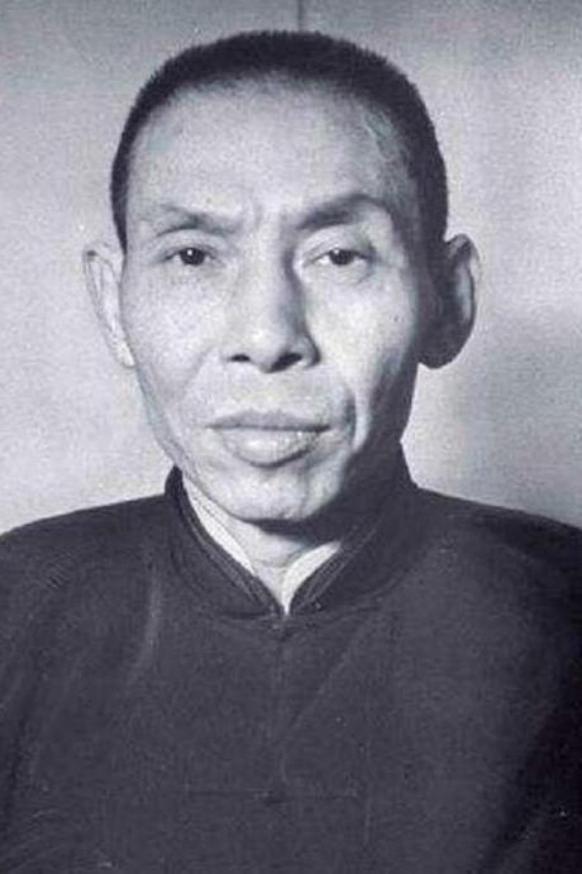

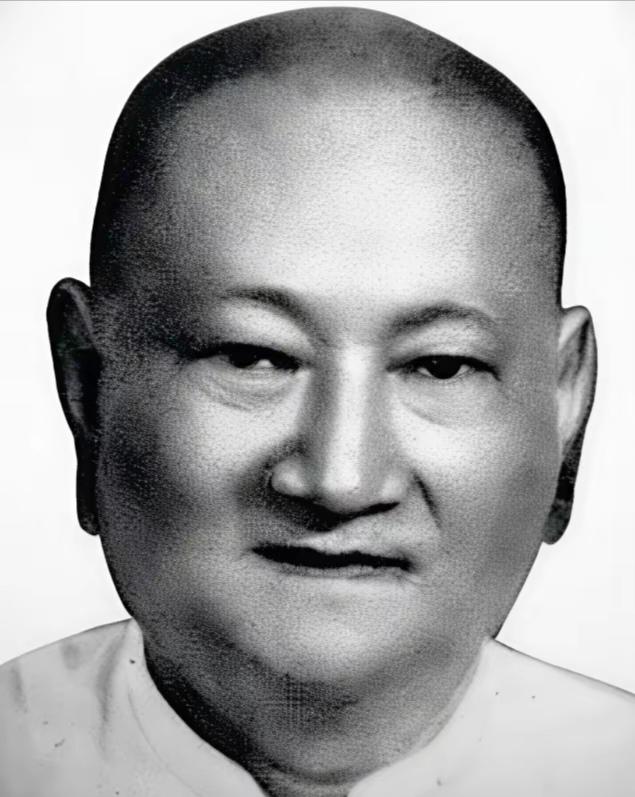

她们少年义结金兰,青年共侍一夫,中年因利生隙,老年冰释前嫌——孟小冬与姚玉兰,这两位民国京剧界的传奇女性,用一生演绎了旧时代女性在情谊与命运中的挣扎与温情,所有细节均有据可考: 1922年8月,15岁的孟小冬(1907年生)随胡琴圣手孙佐臣赴汉口演出,凭借精湛老生戏连日爆满。比她大四岁的姚玉兰(1904年生)早已是9岁坐科、12岁登台的名角,工青衣、花衫兼老生,竟停演半月专程观摩,两人同为梨园世家出身,一聊即合,当即摆香案交换帖子义结金兰。彼时姚玉兰与母亲筱兰英、妹妹姚玉英同台演出《群英会》《华容道》,坤伶演关公的她早已名噪一时,这场梨园知音的结拜,成为当时戏坛佳话 。 姚玉兰先踏入尘缘,1929年经黄金荣夫人说和,嫁给杜月笙为第四房太太,育有二子二女杜维善、杜维嵩、杜美如、杜美霞。因杜府内几房太太明争暗斗,她想起1931年与梅兰芳决裂、心灰意冷的孟小冬——她深知杜月笙自1919年见过12岁的孟小冬后便念念不忘,既是为闺蜜寻归宿,也想找同盟巩固地位,于是主动牵线 。 孟小冬起初婉拒,却难抵双重诚意:杜月笙不仅出资资助她拜师余叔岩(1938年正式行拜师礼,成为余派关门弟子),还承担其数年学艺期间的全部开销,余叔岩为她亲授近30出剧目,评其“唱工7分、做工5分、念白3分”,为所有弟子最高分;1947年杜月笙六十大寿,专程接她赴沪演赈灾义演《搜孤救孤》,这场盛况空前的演出成为她告别菊坛的绝唱,之后杜月笙更在北京崇文门为她购置房产。1949年,孟小冬随杜月笙、姚玉兰迁居香港,彼时杜月笙已缠绵病榻,她始终贴身照料 。 1950年,杜月笙计划举家迁法,孟小冬一句“我跟着去,算使唤丫头还是女朋友?”点醒了他,62岁的杜月笙当即扶病与43岁的她补行婚礼,给了这位“冬皇”(1928年天津《大风报》盛赞得名)期盼多年的名分 。姚玉兰虽五味杂陈,却始终以姐妹之礼相待,杜家后人回忆,香港时期两人曾一同服侍病重的杜月笙,情谊未断。 1951年8月16日,杜月笙在香港病逝,留下10万美元遗产,按遗嘱由四位太太与十一位子女均分,孟小冬分得2万美元,并非传言中的2.3万,姚玉兰作为四太太也按份额获赠,所谓“引狼入室”实为外界揣测,但财产分配的敏感与同住一个屋檐下的龃龉,终究让孟小冬于当年11月搬离杜宅,两人暂时断联 。这并非情谊终结,而是一夫多妻制下,女性难以挣脱的现实困境。 姚玉兰随后携杜月笙灵柩迁往台湾,凭借与宋美龄的深厚交情站稳脚跟,将杜月笙安葬于台北汐止。而孟小冬独居香港,深居简出,仅偶尔授徒、临帖度日,哮喘旧疾日益加重。岁月磨平怨气,1967年9月,姚玉兰亲自致电邀请孟小冬赴台,女儿杜美霞从中调和,姐妹俩再续前缘 。 在台湾的十年,姚玉兰对孟小冬照料得无微不至:每日催促她就医,安排专人打理起居,知道她不爱应酬,便常带点心登门闲聊,两人时常追忆汉口演出、梨园掌故的少年时光,几乎日日相见。1977年孟小冬病逝,姚玉兰牵头操办葬礼,遵照其遗愿未入杜家陵园,由张大千题写墓碑“杜母孟太夫人令辉之墓”(令辉为孟小冬字),妥善处理所有身后事。八年后,姚玉兰于1983年逝世,享年79岁,两人的金兰 之谊,终以相互扶持画上句点 。 她们的故事从不是“狗血戏码”,而是旧时代女性的真实群像:姚玉兰以姐妹情寻同盟,孟小冬以安稳处避风雨,男权主导的世界让她们身不由己,却终究没磨灭少年时的知音情谊。这份在命运沉浮中坚守的温情,远比传奇更动人。 你是否想进一步了解两人的经典剧目细节,或是杜月笙与梨园界的渊源?我可以整理一份专属史料清单供你参考。