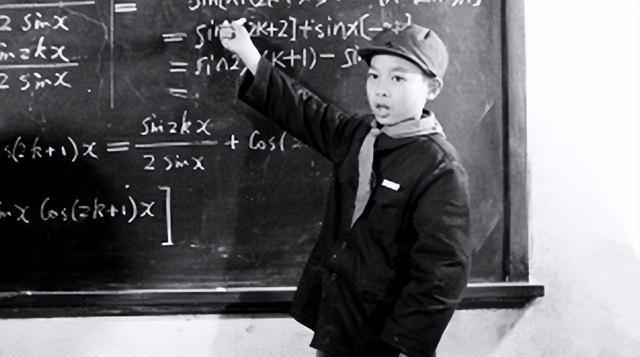

1991年,中国籍留美博士谢彦波原本前途无量,却因深夜双手插兜,去导师家里谈事,被美国当局毫不犹豫地驱逐出境! 中科大教室外,学生指着摔书离去的身影说 “那是谢神童”—— 这个 11 岁考少年班的天才,曾被普林斯顿驱逐。 如今他是物理学院副教授,课上会突然露诡异笑,课下关起门算数理化,同事说 “他还活在自己的学术世界里”。 没人能把眼前孤僻的老师,和 1978 年那个戴着红领巾的 “国民神童” 联系起来 —— 那年他不到一小时做完高考数学题。 1966 年谢彦波生于益阳,一岁被送回老家,五岁回父母身边时,连 “我要吃饭” 都只会说 “彦波要吃饭”。 母亲带他去医院,查出阿斯伯格症,医生说 “这孩子语言弱,但记忆力、理解力是天才水平”,父亲听后红了眼。 父亲是大学物理老师,给他制定作息表:每天六点一刻起床,先背公式再做题,小学二年级就啃完初中数理化。 五年级时,他在父亲办公室翻到大学微积分课本,抱着啃了半个月,还试着解课后题,正确率让父亲都惊讶。 1977 年高中数学竞赛,他作为小学生参赛拿二等奖,评委特意找他谈话,建议报考中科大少年班。 1978 年考试,他提前交卷,监考老师看他的卷子连连点头,最终他成少年班最小学生,和宁铂、甘政成 “天才三杰”。 大学宿舍里,他的书桌堆满习题册,却找不到一件干净衣服,班主任汪惠迪每周帮他缝扣子、煮牛奶,像照顾孩子。 15 岁读硕士时,于渌院士很看重他,可他总在课题组会议上打断别人,说 “你们的思路都是错的”,没人愿意跟他合作。 18 岁转投周光召院士门下读博,他觉得 “两弹一星” 元勋的研究 “不够前沿”,上课从不记笔记,还当众反驳导师观点。 周院士忍了半年,最终说 “他缺博士生该有的谦逊,拿不到学位”,这个结果让所有人都意外 —— 大家本以为他 20 岁能毕业。 1988 年,中科大推荐他去普林斯顿,起初师从台湾女教授,女教授帮他改论文、练口语,论文很快有了雏形。 可当安德森院士发来入学通知,他当场收拾东西转导,没考虑自己的研究方向和安德森完全相悖。 第一次见安德森,他就说 “您关于凝聚态物理的观点有误”,安德森让他改论文,他却花两年读了个英文硕士,再回来争论。 1992 年深夜,他没打招呼就去安德森家,双手插兜嚷着 “我证明您错了”,刚经历 “卢刚事件” 的安德森夫妇吓得报了警。 学校认定他 “有暴力倾向”,强制他退学,中科大派人把他接回国,当年的 “天才明星” 成了 “问题学生”。 回国后,他在中科大物理学院当讲师,每天泡在实验室,发表的论文被引用次数不低,却从不参加学术研讨会。 2000 年升副教授时,评审会上有人质疑他 “缺乏团队精神”,最终因论文质量高才通过,他全程没为自己辩解。 现在他的课很特别,有时在黑板上写满公式,突然停下来盯着学生说 “这些你们肯定听不懂”,然后摔书走掉。 业余时间他要么下围棋,要么在家做运算,妻子说 “他跟孩子交流都少,总说孩子的数学逻辑‘太笨’”。 当年全社会只盯着他的智商,没人教他怎么与人相处,单一的评价标准,让他的天赋没了人格的支撑。 如今他仍在中科大任教,论文还在发表,却始终游离在学术圈核心外,那个 11 岁的 “神童”,最终活成了孤独的学者。 他的故事像一面镜子:天才的成长从来不是智商的独角戏,只有天赋与人格并肩,才能走得远、走得稳。 信源:92年,“神童”谢彦波深夜纠缠美国导师,被学校劝退,后来怎样——有书

卿华科技

小编根本就不了解孤独症,阿斯伯格症就是高智能的孤独症。

用户10xxx93

纯粹的人!!!绝大多数都能成功!!!有个重要原因是他们知道自己在做什么…心无旁骛…专注度就高……