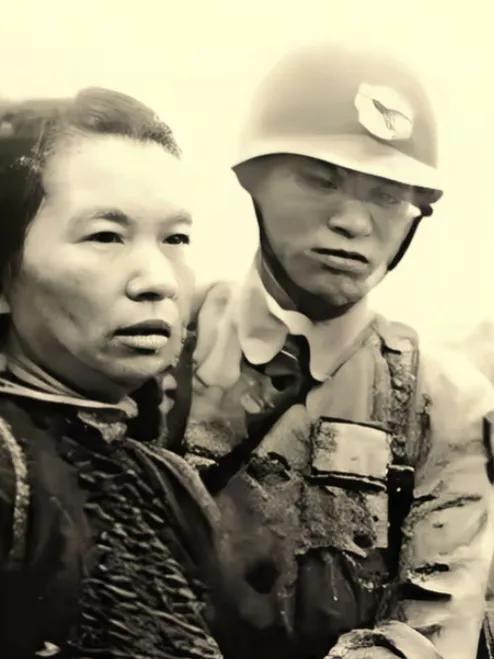

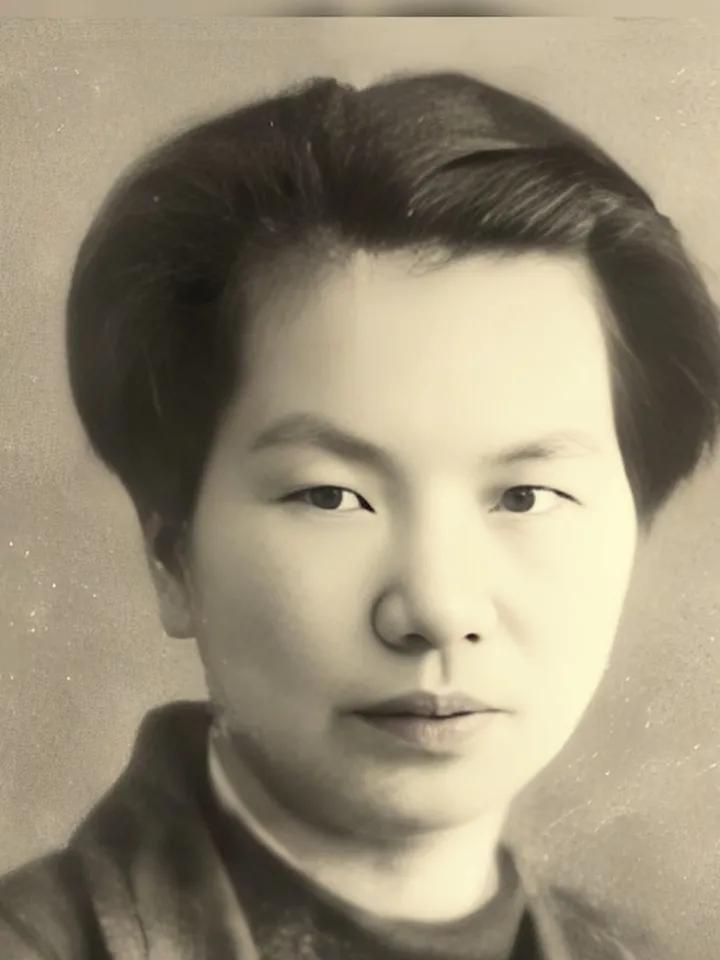

迟到一甲子归途!《沉默的荣耀》朱枫原型遗骸终归乡 热播谍战剧《沉默的荣耀》中,身着旗袍穿梭于敌营的情报特工朱枫,让无数观众揪心又敬佩。鲜有人知,这位荧幕英雄的原型,是原名朱贻荫的革命烈士——她为投身革命改名“朱枫”,寓意“赤子丹心映枫红”,却在牺牲后,让遗骸在台湾漂泊了整整60年。 1905年,朱贻荫出生于浙江镇海的商贾世家,自幼饱读诗书,是远近闻名的“大家闺秀”。可日军铁蹄踏碎山河时,她毅然变卖嫁妆支持抗日,1938年正式加入革命队伍,亲手将“朱贻荫”的名字从族谱中划去,改名“朱枫”:“从今往后,只有为国奋战的朱枫,没有安逸度日的朱贻荫。”国家档案馆史料记载,她曾三次乔装潜入上饶集中营,用暗藏的药品和密信营救丈夫,面对狱警盘查时,竟以“探亲妇人”的身份从容应对,指尖攥着的密信被嚼碎咽下,全程未露半分破绽。 1949年,朱枫接下赴台传递情报的绝密任务,以“赴台探女”为掩护,带着微缩胶卷登上了去台湾的船。临行前,她给丈夫寄去一张穿旗袍的肖像照,背面写下:“真实的爱与伟大的感情,将永远快乐健康”——这既是告别,更是誓言。《沉默的荣耀》中还原的“茶楼接头”情节,正是她的真实经历:当时敌特突然查房,她顺势将胶卷藏进发髻,端起茶杯慢条斯理地抿着,一句“先生认错人了”,竟让敌人毫无察觉,顺利完成情报交接。 可这份从容,终究没能护她周全。1950年,因叛徒出卖,朱枫在台北被捕。敌特对她严刑拷打,用烧红的烙铁烫皮肤,用竹签扎指尖,她却始终咬紧牙关,只留下一句“我是中国人,为国家做事,何惧一死”。最终,45岁的她在台北马场町英勇就义,遗骸被草草塞进编号“233”的陶罐,成了无人认领的“无主骨灰”。 这一埋,便是60年。家人在南京一棵大树下立了衣冠冢,每年清明,女儿朱晓枫都会抚摸树干上刻的“朱”字,哭着喊“妈妈,回家”。2001年,朱晓枫偶然看到台湾学者披露的烈士临刑照片,照片里的朱枫昂首挺胸,胸前血迹斑斑却眼神坚毅——这张照片,成了寻亲的唯一线索。女婿三次赴台寻访,却因骨灰登记笔误成“朱湛文”(实为化名“朱谌之”)屡屡碰壁,直到2010年,学者在300多个无主骨灰罐中,终于找到了那个刻着“朱谌之”的陶罐。 归乡之路依旧坎坷。两岸尚无骨灰出入境先例,国家安全部与海峡两岸关系协会多方协调,台商刘添财主动请缨护送。他小心翼翼地将裂纹陶罐用铁盘固定,贴身绑在胸前,连睡觉都不敢翻身;途中承载手续的快递意外遗失,幸得路人拾获送回。2010年12月9日,北京机场,当刘添财把陶罐交到外孙女徐云初手中时,那句“外婆,回家了”,让在场者无不泪目。 2011年7月,国家安全部专机护送骨灰抵达镇海,朱枫的子女踏着242级台阶,将母亲安葬在故乡烈士陵园。如今,《沉默的荣耀》热播,让更多人知晓了她的故事;北京无名英雄纪念广场的雕塑前,总有群众献上鲜花——迟到60年的归途,终是给了这位英雄最温暖的告慰。 朱枫用生命践行了“枫红映丹心”的誓言,而这趟跨越海峡的归家路,更是两岸同胞敬畏英雄、铭记历史的见证。她的故事,永远不会被岁月尘封。 信息来源: 国家安全部公开披露、国家档案馆史料、《沉默的荣耀》剧组原型说明、两岸关系协会公开记录 网络截图