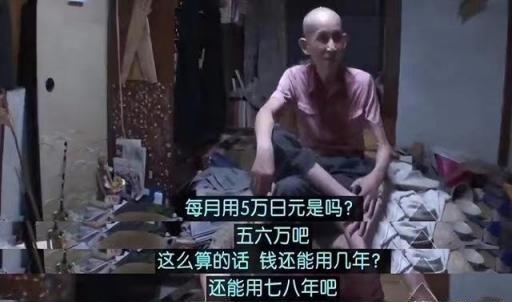

日本最强啃老族:豪宅里蹲72年,不结婚不打扫,遗产花光就去死! 东京代代木的富人区,哪怕是寸土寸金,也藏着看不见的“废墟”。 在一栋市价上亿日元的别墅里,72岁的前田良久蹲守了大半辈子,不工作、不结婚、不打扫,整栋房子成了垃圾堆。 这栋别墅原本是前田良久父母留下的遗产,位置堪称黄金地段,放在房产市场上就是一颗“钉子户级别”的宝藏,可谁都没想到,屋子里住的人,却不这么想。 节目组第一次上门时,门打不开,得从后门破竹而入,打开门的那一刻,现场像极了某个纪录片:发酵的纳豆盒子堆成小山,屋顶开始漏雨,厕所坏了二十年没人修,地板彻底被垃圾掩埋。 于是节目组请来了专业清洁公司,动用两辆大卡车,硬是清走了一吨垃圾,可几年后再访,垃圾又回来了,而且这次前田还“系统化”处理了分类,他不是不动手,而是把精力用在了“如何更有效率地堆垃圾”这件事上。 这不是不讲卫生那么简单,而是一个人对生活放弃到极致后留下的痕迹,他住的是豪宅,活得像流浪汉。 前田良久并不是一开始就“堕落”的,他父亲是高级工程师,靠炸药技术发家致富,家境优渥不缺资源,他也曾走过一段“别人家孩子”的路,进入过精英学校,前途一度光明。 可问题出在日本教育制度那条极度窄的独木桥上,他高考屡屡落榜,成了班上唯一没考上的人。 那种“从塔尖摔下悬崖”的羞辱感,他一直没走出来,同学纷纷进了东京大学、早稻田,而他成了被嘲笑的失败者。 后来他短暂打过工,做过服务员,但因为没经验、不会沟通,经常出错被辞退,再后来,他开始酗酒,身体越来越差,彻底失去了工作能力,慢慢地,他对社会断了联系,也断了自我救赎的可能。 这不是一个“懒人”的故事,而是一场从心理到身体的“崩盘”,他不是主动选择啃老,而是在连连失败中,被动地退缩、放弃、封闭。 前田良久并不是极其少见的人,而是日本“老龄啃老”的缩影,日本社会早已迈入“超高龄”阶段,但很多人没意识到,“啃老族”早已不是年轻人的专属标签,而是越来越朝着“中年化”“老龄化”演变。 日本有个说法叫“8050问题”,意思是80多岁的父母还在照顾50多岁的子女,当时日本有57万户家庭存在这种结构,其中38万户子女年龄在40岁左右。 2016年的数据更惊人,35到59岁的中年啃老族高达123万人,是青年啃老的2倍多。 这背后,跟日本经济泡沫破裂后的连锁反应密切相关,从上世纪90年代起,日本企业开始大量雇佣“非正式员工”,也就是合同工、小时工,没有稳定收入、没有福利保障。 很多人即便努力工作,也无法积累资产,更别说养家买房。于是,啃老成了无奈的退路。 还有一个因素不能忽视,那就是“孤独感”,日本高龄独居者比例极高,家庭关系疏离,邻里关系淡薄,像前田这样的人,一旦脱离了社会网络,几乎就没有回归的通道。 前田良久对着镜头说:“遗产花光了,我就去死。”,他没有为老年生活做任何安排,也没有社会保障系统兜底,唯一的支撑就是那笔已经所剩无几的遗产。 对外人来说,这句话可能听着荒唐;但对前田来说,这就是他最后的“尊严底线”,他不求帮助,不愿被打扰,把死亡当成最后的“体面收场”。 这种看似极端的想法,在日本其实并不少见,近年来,日本“孤独死”的案例频频出现,很多人死后数天甚至数月才被发现,他们不是没有家,而是家人早已失联;不是没有需求,而是早已不想求助。 一个社会,当死亡被视为“解决方案”,说明问题已经不仅仅是经济或者制度层面的崩溃,更是人与人之间基本连接的断裂。 前田良久的故事看似特殊,其实是日本社会一系列结构性问题的集中爆发,从教育体制的高压筛选,到劳动市场的极度不稳定,再到社会保障的覆盖盲区,还有家庭关系的逐步瓦解,这些问题叠加在一起,就构成了一个“啃老温床”。 但随着时间的推移,前田良久的豪宅终将塌,遗产终将尽,问题是,有多少人会跟着他的脚步,一起沉默下去?日本社会已经到了必须回答这个问题的时候。 而这个答案,不能只靠清洁工,更需要制度、家庭、文化一起动起来,不然,下一个“前田”,就在某个角落里,悄悄老去。