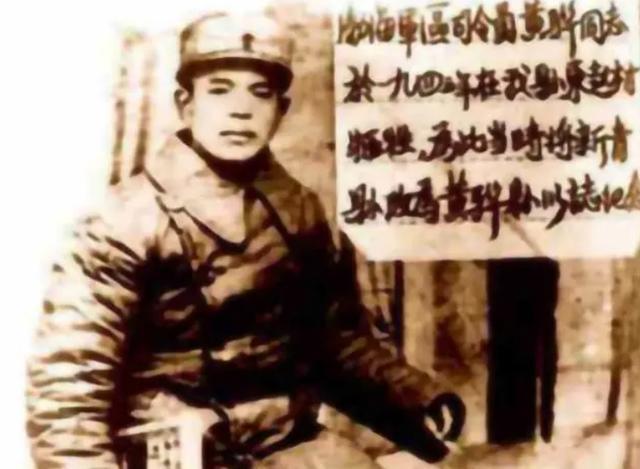

43年我军副司令被杀,凶手官职太高没人敢动,毛主席:抓起来枪毙。1943年,我军副司令黄骅在开会时,被冲进来的一伙人杀害。可当时凶手的官职太大,竟然没有人敢动,直到解放后毛主席下令将他抓起来枪毙。 这桩发生在1943年6月30日的血案,至今读来仍让人唏嘘,案发地就在河北海兴县赵毛陶村的一座农家小院里。 被害的黄骅,原名黄金山,17岁就跟着红军闹革命,长征路上爬雪山过草地,凭着不怕死的劲头从普通战士成长为指挥员,抗日战争爆发后更是屡立战功,1941年被派往冀鲁边军区担任副司令员兼115师教导6旅副旅长,专门协助军区司令员邢仁甫开展工作。 谁也没想到,这次任职竟让他送了命。 邢仁甫早年确实风光,原本跟着国军马鸿逵部,因受排挤才投奔我党,冀鲁边军区也是他一手拉扯起来的,抗日初期打了不少硬仗,当地百姓都叫他“邢司令”,可随着名气和权力越来越大,他渐渐飘了。 他在军区驻地修建豪华公馆,囤积粮食和物资,还娶了好几个老婆,天天花天酒地,日寇来扫荡时,他不是想着组织抵抗,反而带着家眷和钱财躲进芦苇荡,让战士们在前边卖命。 党中央早就听说他作风不正,先后派了几任副手想帮他纠正,结果都被他用各种手段排挤走,有的被安上“通敌”罪名,有的被调离核心岗位,整个冀鲁边军区几乎成了他的“独立王国”。 黄骅到任后,没学前任们忍气吞声,而是实打实做事,他整顿军纪,把涣散的队伍重新凝聚起来,带着战士们主动出击打击日寇,还组织群众搞生产,解决粮食短缺问题,很快就赢得了官兵和百姓的爱戴。 这让邢仁甫又妒又恨,尤其是1943年中央下令调他去延安学习,让黄骅主持军区工作,他觉得自己的“江山”要被抢走了,恶念就此萌生。 他暗中找来心腹、手枪队队长冯冠奎,许诺高官厚禄,让他带人除掉黄骅。 6月30日那天,黄骅正在农家小院里召开营以上干部会议,研究反扫荡方案,冯冠奎带着4个蒙面人突然冲了进来,二话不说就开枪,黄骅当场中弹牺牲,一同遇害的还有3名干部和1名警卫员。 案发后,大家都知道是邢仁甫指使的,可他在冀鲁边军区掌控军政大权,亲信遍布,没人敢公开指认,更没人敢抓他。 眼看罪行要败露,邢仁甫干脆带着几个心腹投靠了日寇,还当了伪皇协军渤海治安军司令,反过来屠杀抗日军民,手上沾满了同胞的鲜血。 抗战胜利后,他又摇身一变成了国军的“中将参议”,继续与人民为敌,直到1949年天津解放,我军在清查敌特分子时,才将隐姓埋名的邢仁甫抓获。 消息传到北京,毛主席得知后震怒,当即下令:“这样的叛徒汉奸,抓起来枪毙,以正军纪!” 1950年9月7日,邢仁甫在河北盐山被公审后执行枪决,这个曾经的抗日英雄,最终落得身败名裂的下场。 说实话,邢仁甫的堕落不是偶然,权力一旦失去约束,很容易让人迷失本心。 他忘了自己当初为什么参加革命,忘了战士们浴血奋战的初衷,把人民赋予的权力当成谋取私利的工具,甚至为了保住权力不惜杀害同志,这样的人,注定被历史唾弃。 而黄骅用生命践行了革命信仰,他心里装着战士和百姓,办实事、敢担当,虽然牺牲时只有32岁,但他的名字被永远铭记,河北黄骅市就是为了纪念他而命名的。 其实这起案件也告诉我们,我党从成立之初就坚守“纪律面前人人平等”,不管你功劳多大、官职多高,只要触犯党纪国法,就一定会受到严惩。 毛主席的一声令下,不仅枪毙了一个叛徒,更守住了革命队伍的底线,让所有人都明白,背叛人民、破坏纪律的人,绝没有好下场。 大家对此怎么看?欢迎评论区留下您的观点!