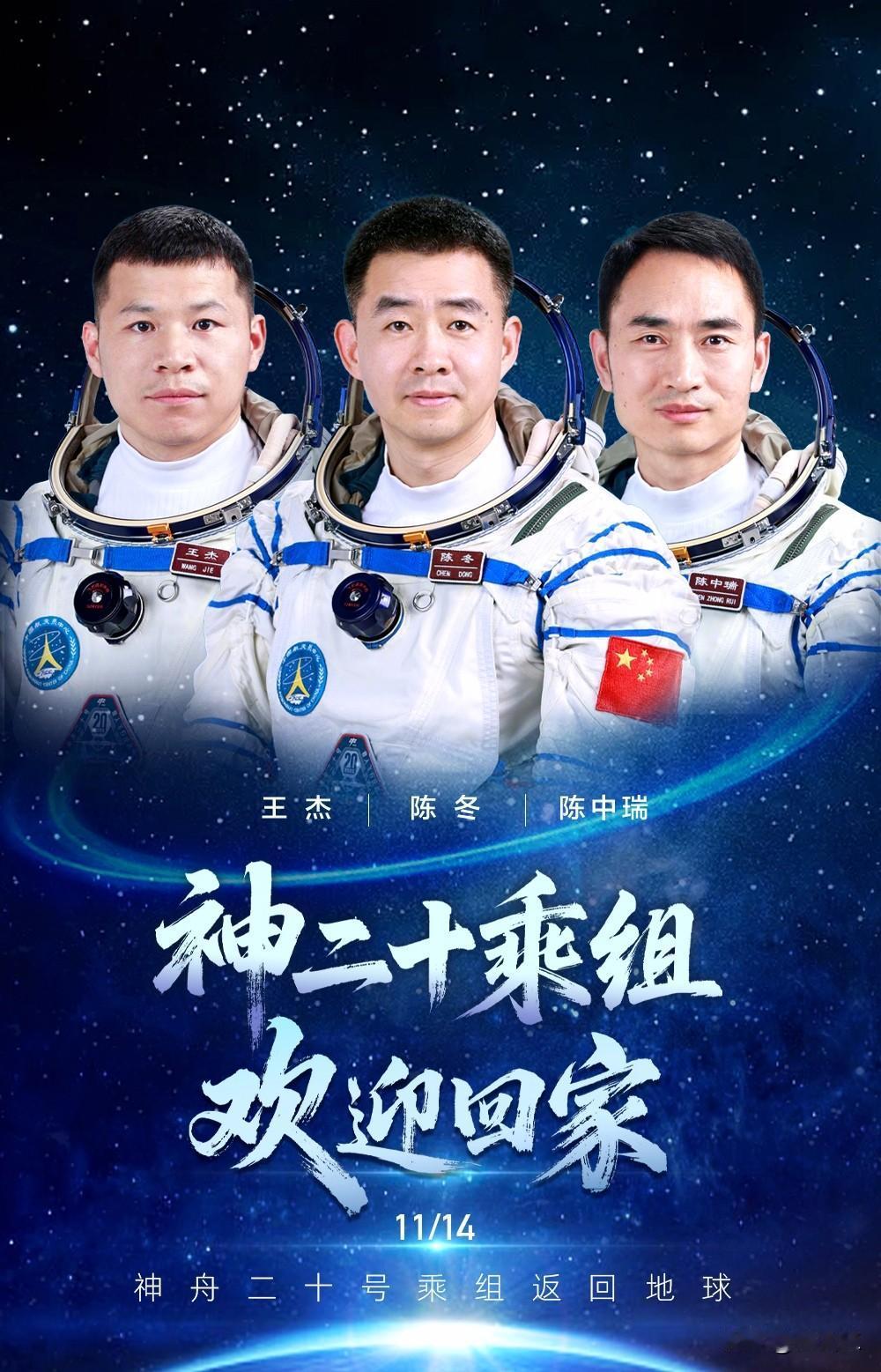

神舟二十号乘组换乘飞船返回地球的事件,是中国载人航天史上首次实战验证“飞船接力”应急机制的壮举,不仅彰显了技术硬实力,更体现了“生命至上”的核心原则。以下是综合事件始末、技术突破及深远意义的梳理: 🚀 一、事件背景与应急处置 突发风险 原定2025年11月5日返回的神舟二十号飞船,因返回舱舷窗玻璃遭空间碎片撞击出现细微裂纹,经高温烧蚀测试确认存在安全风险,不满足载人返回条件。 太空碎片(直径约3-5毫米)以每秒7.6公里的高速撞击,虽未贯穿舱体,但再入大气层时黑障区高温可达2000℃以上,裂纹可能扩大导致灾难性后果。 快速响应与决策 中国载人航天工程办公室立即启动三级应急响应: 暂停返回:11月4日发现风险后推迟任务; 启用备份飞船:9天内完成神舟二十一号飞船状态确认、乘组适应性训练及返回流程调整; 留轨研究:受损的神舟二十号飞船转为无人模式留轨,开展撞击损伤分析与防护技术验证。 ⚡ 二、技术创新与突破 “三圈快速返回”技术 神舟二十一号飞船采用绕地3圈即返回的新模式,从脱离空间站到着陆仅用5小时26分钟(11:14分离,16:40着陆),较传统5圈模式缩短近3小时。 关键突破:通过自主轨道计算优化调姿分离、制动时机,提升应急效率并减少航天员体力消耗。 “发一备一”冗余体系 滚动备份机制:发射神舟二十一号时,神舟二十二号已在发射场进入“热备份”状态,可在8.5天内应急发射。 空间站双船配置:常态对接两艘载人飞船,确保6名航天员随时可撤离。对比国际案例(如2022年俄飞船撞击后滞留10个月),中国将救援周期压缩至9天,创全球最快纪录。 着陆保障升级 东风着陆场部署5架双机长直升机、红外热成像无人机及恒温25℃的医监医保车,实现“舱落机临”精准搜救。 航天员返地首餐含红烧牛肉面、羊肉汤等家乡风味,体现人文关怀。 🌟 三、任务成果与航天员贡献 刷新多项纪录 在轨时长:乘组驻留204天,创中国单乘组最长纪录;指令长陈冬累计太空驻留达416天,成为中国航天第一人。 出舱任务:完成4次出舱,陈冬累计6次出舱居全国之首,并安装空间碎片防护装置。 科研突破 材料科学:钨合金加热至3100℃,刷新国际空间材料实验温度纪录; 生命科学:斑马鱼心血管研究、涡虫再生实验助力疾病治疗,太空培育胡萝卜验证闭环生态技术; 深空探索:舱外悬挂“月壤砖”经受-190℃至180℃极端温差,为月球基地建材奠基。 ✨ 四、深远意义与航天精神 系统韧性验证 从风险评估、备份启用到快速返回,全流程体现中国航天“预防为主、应急为辅”的安全理念。 神舟二十号留轨试验将为飞船防护升级(如舷窗三层复合结构优化)提供关键数据。 航天员感言与公众共鸣 陈冬出舱宣言:“乘坐神舟二十一号回家很踏实!困难与挑战正是前行的意义,中国航天经受住了考验!”; 陈中瑞感慨:“宇宙无垠,因无数人的坚守而温暖”,引发全网一人一句迎接英雄回家互动热潮。 国际影响 外媒评价此次应急处置为“中国太空安全新标杆”,凸显自主航天体系的响应优势。 🔭 五、后续任务规划 神舟二十二号发射:以无人模式对接空间站,恢复应急冗余并可能延长在轨时间,为超一年驻留试验铺路。 神舟二十号处置:择机无人返回,分析舷窗裂纹演化规律,并带回超期服役的第二代“飞天”舱外服(完成20次出舱),支撑月面航天服研发。 星河为路,家国为灯。这场“换乘归途”不仅是一次技术胜利,更是对“生命至上”原则的极致践行——当航天员说出“感觉良好”时,背后是万人托底的底气,也是中国航天献给星辰大海的硬核浪漫。