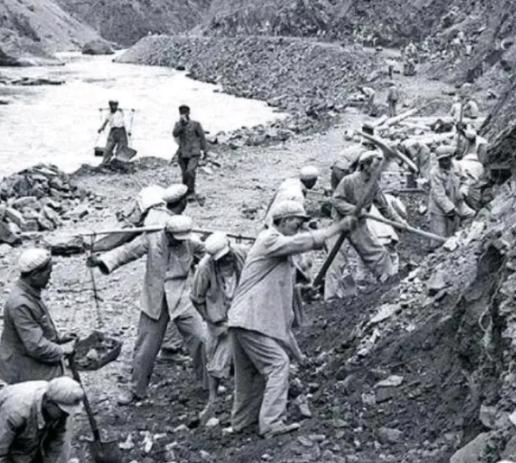

1952年藏区,18军军部的饭点刚开,一个战士突然冲进来。他推开警卫员,一把掀翻了军长张国华的搪瓷碗。青稞糌粑混着野菜汤洒了一地,张国华摔下筷子,铁青着脸站起身。这不是哗变,是战士们快扛不住的信号。 在藏北高原,只有碎雪与牦牛粪的腥气。 18军军部里,午饭哨声刚响,一个战士攥着空米袋冲进来,红着眼眶推开警卫员。 军长张国华的搪瓷碗里,装着青稞糌粑混着野菜汤。 “这米不能吃!” 战士吼完转身就跑,留下张国华捏着沾了糌粑的筷子,铁青着脸站在原地。 18军刚进驻西藏时,生存本身就是场战役。 高原的风像刀子,割得人脸生疼。 从四川甘孜运粮的牦牛队,要闯过雀儿山、折多山的雪山冰河。 海拔五千米的地方,蹄子一滑就会连人带粮坠崖。 十车粮能运到三车,已经是老天爷赏的脸。 唐古拉山一场雪崩,二十车粮全被埋在三米深的雪下,几百人挖了三天三夜,只刨出几袋没冻硬的大米。 营地里,战士们的“食谱”让人心酸。 皮带用开水泡软,切成丝煮成汤,喝起来有股腥臊味。 枪套拆了,用刀刮下里面的棉絮,和着青稞面蒸成饼,咬一口能硌掉牙。 有人偷偷煮了雪水泡的野菜,结果拉了三天肚子。 “再这样下去,不用打仗,我们先饿垮了。” 张国华对着地图发呆,看着“印度大米”的标注。 上级刚批准购买三千吨印度大米,说是“应急之策”。 第一锅雪白的印度大米端上来时,南方籍战士的眼泪都掉在碗里。 他们太久没见过这么干净的粮食了。 不用泡,不用磨,煮出来的饭软糯喷香。 可没几天,怪事来了。 有人开始拉肚子,有人全身浮肿,手臂上的斑点连成片,像被什么东西叮过。 军医查了个遍,没找到病菌,有人怀疑是印方投毒,保卫部门连夜排查,却没找到半点线索。 张国华急得三天没合眼。 他带着医生去了一个症状轻的营,炊事班长支支吾吾半天,才说出实话:“我舍不得用纯米……偷偷掺了点糌粑。” 糌粑?张国华眼睛一亮。 他让人立刻化验所有部队的食物残渣。 结果出来了,印度大米是精加工的,B族维生素几乎被磨得干干净净。 而糌粑里富含的维生素B2,刚好补上了这个缺口。 “不是中毒,是饿出来的营养病!” 张国华拍了桌子,下令所有米饭必须掺糌粑,再熬青稞汤。 不到一周,战士们的浮肿消了,斑点褪了,又能扛着枪去巡逻了。 粮食问题刚缓解,张国华就下了死命令:“进军西藏,不吃地方!” 拉萨西郊的石头地,成了自给自足的希望。 那片地从没种过庄稼,土壤板结得像块花岗岩,杂草里全是碎石,踩上去能硌得脚疼。 零下十几度的天气,战士们举着铁锹开工,工具不够,三人共用一把。 可是没几下就断了,断锄头堆成小山。 女兵们组成“肥料队”,用柳条筐从城里背粪肥。 那是拉萨三百年没清过的粪堆山,臭气熏得人睁不开眼。 往返翻山时,藏军士兵故意刁难,往粪筐里扔石头,甚至直接泼粪水。 战士们都不吭声,只盯着筐里的肥,够浇半亩地就行。 有人为了掏粪,钻进贵族楼顶的厕所,整个人被粪水浇透,爬出来却笑着说:“这肥比化肥管用!” 慕生忠带的队在拉萨河畔更苦。 荆棘丛要连根刨,冻土上砸镐只留个白印,手掌全是血泡。 他带着伤痛领大家唱《南泥湾》,到了秋天,奇迹发生了。 石头地里长出了十几斤重的大白菜,萝卜大得像脸盆,菠菜叶子绿得发亮。 哲蚌寺的僧人围着菜地念经,说这是“菩萨显灵”。 18军的这片地被命名为“八一农场”,慕生忠的队建了“七一农场”。 张国华和战士们一样,早把战马换成牦牛,饭桌上永远是一碗野菜汤。 他的奶粉分给藏族娃娃,战马让给生病的战士,连运输队摔死的三头牦牛,他都蹲在雪地里捡麦粒。 后来有人想挖虫草换粮,他坚决不准:“绝不能动群众一草一木。” 他说:“我们是解放军,不是来抢粮的。要让藏族同胞相信,我们能和他们一起过好日子。” 如今,八一农场变成了多民族聚居的八一社区。 曾经的石头地变成了良田,青稞长得比人高,白菜地里的笑声能传出去二里地。 那些曾啃着糌粑、挖着粪肥的战士,早已成了西藏的主人。 18军的战士们,用一碗掺了糌粑的米饭,用一块石头地里的菜,把“扎根”两个字,写进了西藏的每一寸土地。 他们没留下什么惊天动地的口号,只留下了一句朴实的话:“办法总比困难多,只要肯干,石头地里也能长出粮。” 而这,就是18军给西藏的,最珍贵的“生存课”。 主要信源:(西藏自治区人民政府——慕生忠与“七一农场” 中国西藏网——拉萨八一社区:以家史为纽带 打造民族团结“幸福家园”)

太阳星辰

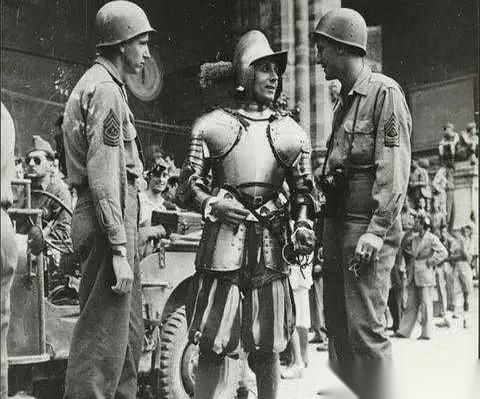

这里藏军士兵是什么人,不是解放后吗