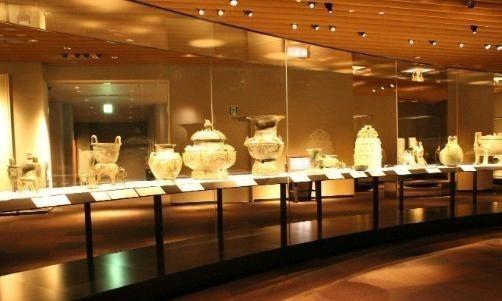

日本在整个侵华期间掠夺的文物高达360万件!1968年,日本为了展示从中国掠夺来的文物,专门建了一个博物馆,这就是大名鼎鼎的东京国立博物馆,里面展示着中国上下五千年的文物,有商周的青铜器,魏晋的佛像,历代文人的书画,宋元明清的瓷器,数不胜数。 1968年,日本专门建了一座东京国立博物馆,说白了就是为了炫耀这些掠夺来的宝贝,把咱们上下五千年的文明成果,堂而皇之地摆在自己的展馆里。 这座博物馆坐落在东京上野公园的绿荫里,气派十足。主馆早在1938年就建好了,后来又修了新展馆,总面积铺开有1.4万多平方米,四十三个展厅里密密麻麻摆满了文物。 哪怕是不懂行的游客走进去,都会被眼前的景象震撼到,商周时期的青铜鼎,造型厚重,刻满了古老的纹饰;魏晋的佛像,线条流畅,神态庄严;还有历代文人的书画,王羲之的《丧乱帖》就被装在精致的玻璃柜里,上面居然标着“日本国宝”的字样,看着特别刺眼。宋元明清的瓷器更是数不胜数,青花、粉彩、珐琅彩,每一件都是当年能工巧匠的心血,现在却成了别人的“展品”。 很多人以为这些文物是战争中士兵随便抢来的,其实不然,这是一场有组织、有计划的掠夺,甚至专业到让人脊背发凉。早在甲午战争之前,日本就派了不少人打着“学术考察”的幌子来中国踩点,东京帝国大学的山本清就是其中一个。 他们背着测绘仪,拿着精心绘制的“藏宝图”,哪里有殷墟的甲骨文,哪里藏着敦煌的经卷,甚至故宫里的字画挂在哪个角落,他们比当时的中国管理员还清楚。这些所谓的“考察队”,其实就是掠夺前的先锋。 后来,日本还搞了“金百合计划”,打着皇室指令的旗号,专门搜刮中国的文物和黄金;日俄战争后又出台《战时清国宝物搜集法》,给抢劫披上合法的外衣。 南满洲铁道株式会社表面上是搞基建,实际上成了运输文物的通道,把从中国各地搜刮来的宝贝源源不断地运往日本。 那些带不走的文物,就惨遭销毁。南京图书馆里几十万册古籍,包括珍贵的《四库全书》孤本,被一把火烧成了灰烬,金丝楠木的书架都成了侵略者取暖的燃料。永乐宫的壁画,凝聚了无数工匠的心血,也在爆炸声中化为乌有。 而搜刮来的6000吨黄金,从国库的金砖到佛像脸上刮下来的金粉,后来都成了日本战后经济复苏的第一桶金。 更狡猾的是,日本还故意销毁了大量文物的原始档案。没有了来源记录,这些文物就成了身世不明的“孤儿”,哪怕我们知道是被抢走的,也很难拿出确凿的证据。 直到现在,我们都没法统计出精确的流失文物数量,只能估算出大概360万件这个触目惊心的数字。 东京国立博物馆里,他们玩起了文字游戏,把中国文物贴上“东亚艺术”“东洋瓷器”的标签,刻意切断它们和中国的血缘,让人产生这些文物本来就该在这儿的错觉。 光是这家博物馆里,被直接定级为“日本国宝”的中国文物就有11件,被认证为“重要文化财产”的多达600多件。京都国立博物馆的情况更直白,八千多件藏品里,超过三分之一能确认是中国文物,一本唐代的《汉书》手抄本都成了他们的镇馆之宝。 现在想把这些文物追讨回来,难如登天。日本会拿出1970年的相关公约,利用“法律无追溯力”的漏洞,装作无辜的样子拒绝归还。 更过分的是,靖国神社门口还蹲着一对从圆明园抢去的石狮子,刻着大唐历史的鸿胪井碑被深锁在日本皇宫里,连看一眼都成了奢望;辽宁流失的三学寺石狮,现在也散落在日本各个角落,回家的路无比遥远。 不过值得欣慰的是,现在的年轻人没有放弃。 很多人在用AI技术比对文物残卷,拼凑证据,民间组织也一直在为文物回归奔走。这些文物是中国文明的根,承载着我们祖先的智慧和记忆,哪怕回家的路再远,我们也不会停下追寻的脚步。 每次想到东京国立博物馆里那些本该属于中国的文物,就会让人更加铭记历史,不是为了延续仇恨,而是为了不让这样的掠夺再发生,为了让那些漂泊海外的国宝,有朝一日能回到真正的家。这360万件文物,每一件都是历史的见证,都在无声地诉说着那段屈辱的过去,也提醒着我们,只有国家强大了,才能守护好自己的文明和瑰宝。 (信源:新华网——日本博物馆里的中国文物)