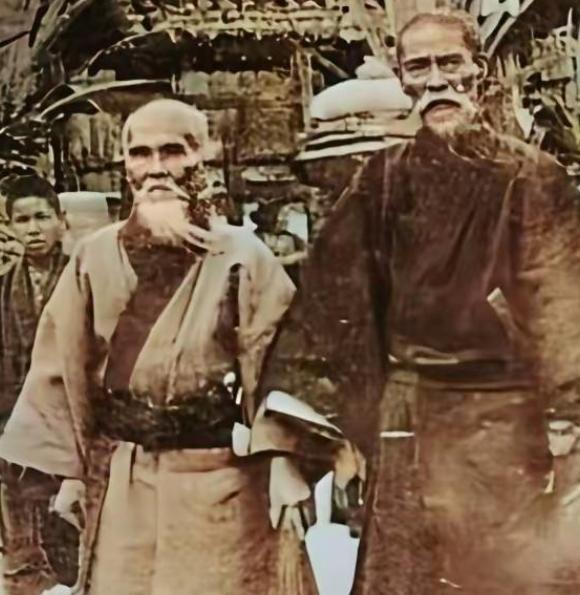

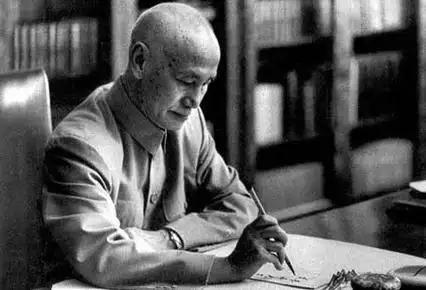

琉球!琉球!1879年,日本吞并大清属国琉球,将琉球国王尚泰掳至东京。 琉球国公使林世功率使节团冒死远赴清廷,在李鸿章的府邸前跪了两天两夜,请求清廷出兵救援琉球,被李鸿章拒绝。林世功见事情无法挽回,愤而拔剑自刎,在历史上留下了悲壮的一页。 日本为了这一天可是做足了准备,从1868年就把“富国强兵”当国策,派高官去欧美考察军制,1872年就开始扩充海军,到1879年时,陆军已经有16个步兵联队,还有完整的炮兵、工兵部队,军制改革让兵权集中在天皇手中,打仗时军令能快速落地。 反观清廷,虽然搞了洋务运动,但骨子里还是老一套,军队看似人数不少,却分散在各地,缺乏统一指挥,武器装备要么是进口的杂牌货,要么是仿制的劣质品,连训练都还是旧式章法。 日本天皇为了建海军,主动拿出内帑30万日元,官员们也跟着捐出薪俸的10%,而清廷的军费却常常被慈禧太后挪去修园子、办庆典,北洋水师成军都还得往后拖好几年,更别说支援远在海外的琉球了。 林世功带着使节团求救,可不是一时冲动,他们从1877年就开始奔走,先到福州找闽浙总督何璟,却被反问“琉球国难有几人殉国”,这句话像针一样扎在他心上,让他早就埋下了以死明志的种子。 1879年琉球亡国后,他们乔装成商人,三更半夜坐船从福州出发,经上海、天津辗转一个多月才到北京,一路上担惊受怕,就怕被日本人截获。 到了京城后,他们在西河沿的客栈住下,一年时间里九次向总理衙门递请愿书,还在东华门堵着上朝的大臣跪地哭求,把“日本夺我宗庙,囚我君王,虐我百姓”的惨状一遍遍诉说,不少官员被感动得写诗感慨,把他比作哭秦庭救楚的申包胥,可感动归感动,没人敢真正站出来拍板出兵。 李鸿章拒绝他们,其实也是意料之中的事。 当时清廷正被新疆问题牵扯着精力,左宗棠在西北用兵收复失地,军费开支巨大,朝廷里还在争论“海防”和“塞防”哪个更重要,根本没心思管琉球这个“偏远贫瘠”的小国。 李鸿章心里清楚清军的战斗力,他早就通过各种渠道了解到日本的军事实力,知道真打起来,清廷未必能占到便宜。 日本当时已经有了初步的海军力量,虽然总吨位还不算顶尖,但舰艇更新快、机动性强,而清廷的水师还处于零散状态,连统一的指挥体系都没有,真要跨海东征,恐怕还没到琉球就被日本舰队截击了。 更让林世功绝望的是美国前总统格兰特的斡旋,日本抛出个“分岛改约案”,把琉球南部最贫瘠的宫古、八重山群岛“还”给清廷,条件是清廷承认日本对琉球北部和中部的占领,还要给日本最惠国待遇。 总理衙门居然还真的和日本谈了八次,差点就草签了协议,在他们眼里,琉球的死活不重要,能换来暂时的和平、不打乱自己的安逸日子才是关键。 林世功听到消息后彻底心死,他知道一旦协议生效,琉球就再也没复国的可能了,于是在1880年11月20日,他白衣素服递交了最后一封请愿书,写下“一死犹期存社稷”的绝命诗,然后拔剑自刎,年仅四十岁。 他的死确实震动了京城,慈禧太后都称他为“义士”,赐银二百两厚葬在通州张家湾的琉球人墓地,清廷也迫于舆论压力搁置了分岛协议,始终没敢放弃对琉球的宗藩主张。 可这又能怎么样呢?林世功用生命换来的,不过是法理上的一点余地,琉球还是没能复国。 后来甲午战争爆发,清廷的北洋水师号称“亚洲第一”,却被日本舰队打得全军覆没,签订了丧权辱国的《马关条约》,这才让所有人看清,当年拒绝救援琉球,不是李鸿章一个人的懦弱,而是整个清廷的无能。 日本早就看透了这点,所以才敢步步紧逼,从吞并琉球开始,一步步试探清廷的底线,最终酿成了更大的民族灾难。 林世功的墓碑后来在九一八事变后被村民误当日本墓碑拆毁,直到2023年冲绳县知事还专程来祭拜,他的事迹被写进冲绳教科书,成为民族自决的象征。 而那个曾经拒绝救援的清廷,早已在历史的浪潮中覆灭,只留下这段悲壮的往事,提醒着后人:没有实力支撑的道义,不过是纸上谈兵;而弱国的忠诚与牺牲,往往只能成为历史书中的一声叹息。