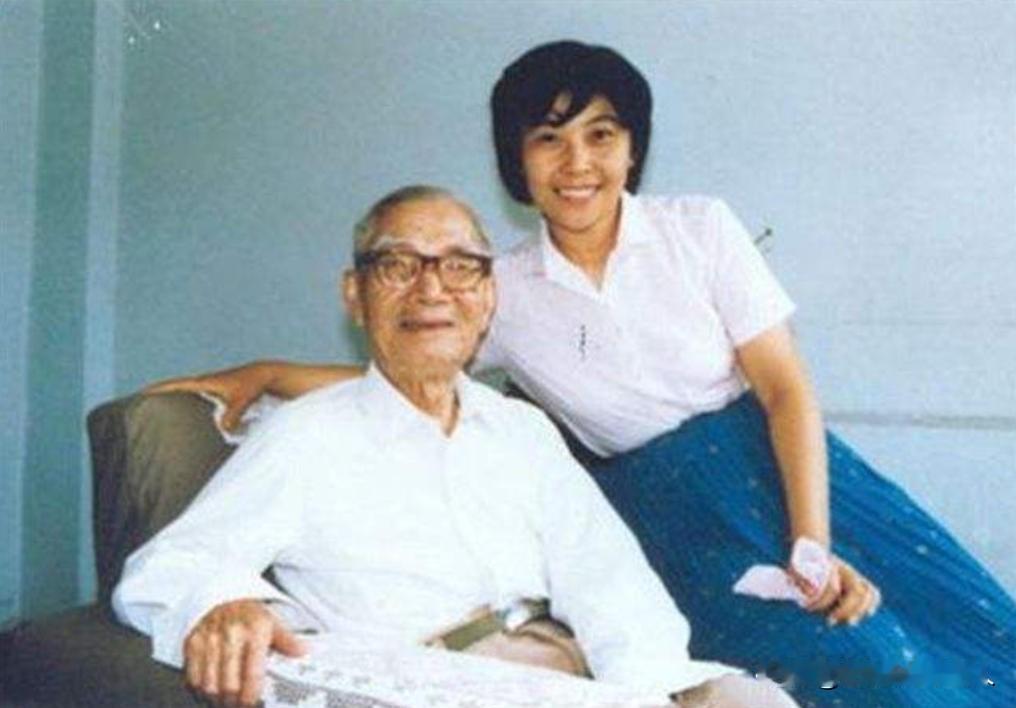

1967年,妻子刚去世,快80岁的茅以升就和6个孩子商议,想要续娶。当他说出女人的名字时,孩子们大变脸色。6个孩子全都扬长而去,终生未与他再相见。 主要信源:(新民周刊——茅以升茅于轼家族:见证从动荡走近现代化) 北京秋日的一个黄昏,斜阳透过老式玻璃窗,在书房地板上投下斑驳的光影。 茅以升独自坐在藤椅上,手中摩挲着泛黄的相册。 照片上是年轻时的戴传蕙,穿着素色旗袍,笑容温婉。 妻子离世已半年,这座曾经充满欢声笑语的四合院,如今安静得能听见落叶的声音。 六个子女陆续成家立业,各自忙碌。 长子在美国任教,次子常驻外地项目,女儿们也都有了自己的家庭。 偌大的院子里,只剩下老管家按时送来三餐,和偶尔前来汇报工作的助手。 某个周末的午后,子女们难得齐聚老宅。 茅以升特意让厨房准备了孩子们爱吃的淮扬菜。 饭桌上,他斟酌许久,终于提及考虑再婚的打算。 当"权桂云"这个名字说出口时,筷子落地的声音格外清脆。 大女儿最先放下碗筷,眼圈泛红: "妈才走多久?" 二儿子猛地站起,椅子在地上划出刺耳的声响。 最小的女儿低头不语,手指紧紧攥着衣角。 原本温馨的家宴不欢而散,子女们相继离开,留下满桌未动几口的饭菜。 夜深人静时,茅以升常会想起与戴传蕙初识的时光。 那是1914年的南京,梧桐飘絮的时节。 他刚从学校毕业,戴着学生帽,穿着青布长衫。 新娘盖着红盖头,坐在新房里。掀开盖头的瞬间,他看到一双含羞带怯的明眸。 婚后的日子平淡却温馨。 戴传蕙擅长刺绣,总在灯下一针一线地为他缝制长衫。 六个孩子相继出生,她将家里打理得井井有条。 即便在战乱年代,她也总能想办法让餐桌上有热菜热饭。 1933年接受钱塘江大桥工程后,茅以升常年驻扎杭州。 戴传蕙带着孩子们留在南京,独自应对生活的种种困难。 有年冬天,小女儿突发高烧,她冒着大雨连夜请医,整夜未眠地守在病床前。 这些艰辛,她都在信里轻描淡写,只嘱咐丈夫注意身体。 桥梁合龙那天,茅以升站在桥头,想起妻子信中说的"盼君早归",心中百感交集。 然而时局动荡,相聚的日子总是短暂。 抗战爆发后,他随单位内迁重庆,一家人分隔两地。 在重庆的岁月里,茅以升结识了年轻的权桂云。 这个姑娘活泼开朗,时常来帮忙整理资料。 起初只是工作往来,渐渐生出别样情愫。 这件事成为他心中隐秘的愧疚,直到多年后仍难以释怀。 新中国成立后,茅以升举家迁往北京。 戴传蕙的身体却大不如前,常咳嗽不止。 她依然细心保管着丈夫的奖章证书,将书房整理得一尘不染。 有次整理旧物时,她翻出重庆时期的照片,默默看了许久,最终什么也没问。 1967年春天,戴传蕙旧疾复发。 病榻前,她握着丈夫的手,嘱咐要照顾好孩子们。 葬礼那天,六个子女悉数到场,权桂云也悄悄站在人群最后。 茅以升望着妻子的遗容,想起她曾说"桥梁连接两岸,家要连接人心",不禁老泪纵横。 子女们对父亲再婚的强烈反对,不仅源于对母亲的思念,更包含着对过往隔阂的复杂情绪。 他们记忆中,父亲总是忙于工作,缺席了太多家庭的重要时刻。 如今母亲刚走就要续弦,这让他们难以接受。 晚年的茅以升时常独自在院子里散步,望着孩子们小时候玩耍的石凳出神。 每年清明,他都会亲自去给戴传蕙扫墓,摆上一束她最爱的白玉兰。 有次在墓前遇到带着孙子来扫墓的大女儿,外孙怯生生地喊了声"外公",让他红了眼眶。 1989年冬天,茅以升因病住院。 病房的床头柜上,始终放着一张全家福。 照片上一家人其乐融融,那是戴传蕙五十岁生日时拍的。 临终前,他嘱咐子女要将自己与发妻合葬,这个决定让子女们多年的心结终于释然。 如今在茅以升的故居,书房里仍保留着生前的样子。 书桌玻璃板下压着两张照片:一张是年轻时的戴传蕙在院子里绣花,另一张是晚年与子女们的合影。 这些凝固的时光,默默诉说着一个家庭跨越半个世纪的悲欢离合。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!