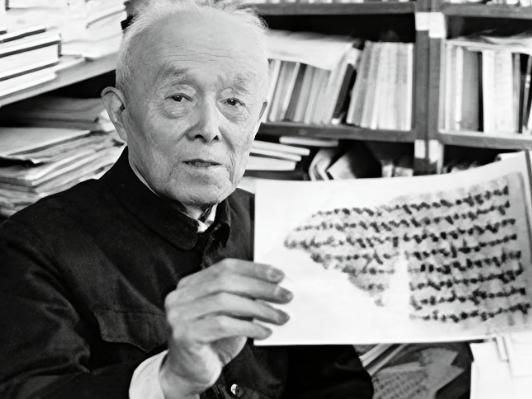

季羡林的人际关系在民国一众名人里,算是垫底的,堪称“糟糕至极”。为何会如此呢?我们具体剖析。 这份冷清,首先和他钻进去就拔不出来的学术领域脱不了干系。民国时期的名人大多扎堆在文学、哲学、政治这些热门领域,大家聚在一起能聊诗词歌赋,能谈时局变迁,话题一打开就停不下来。 可季羡林偏选了条 “冷门到没朋友” 的路,在德国留学十年,主修的是梵文、巴利文,还啃起了吐火罗语这种全世界没多少人懂的 “绝门学问”。 这些学问和当时主流的汉学、文学研究八竿子打不着,别人聊《红楼梦》《论语》,他琢磨的是印度古代文献;别人讨论抗日救国的时局,他研究的是佛教混合梵文的语法变化。 不是他不想聊,是真没几个人能接得上话 —— 全中国能和他深入探讨吐火罗语残卷的学者屈指可数,就连同为学术大家的胡适、傅斯年,在他的专业领域面前也只能算 “门外汉”。 社交的基础是共同话题,季羡林的学术世界太 “小众”,自然就把自己圈在了一个狭窄的社交空间里。 他的性格里,藏着不擅交际的 “基因”。早在济南高中任教时,校长宋还吾就评价他 “很安静”,季羡林自己也把 “真” 和 “忍” 当作待人接物的箴言,可这 “真” 在民国的社交场里,往往显得有些 “不合时宜”。 民国名人讲究应酬的艺术,说话留三分余地,办事讲人情世故,可季羡林偏不绕弯子。 刚回国时,他找有师生之谊的蒋廷黻帮忙买飞机票,话一出口,蒋廷黻立刻变了脸,两人不欢而散,他不会委婉表达诉求,也不懂揣摩对方的难处。 见胡适的时候更有意思,第一次见面觉得这位大人物 “外交气太重”,没过多久在教务会议上重逢,胡适居然完全不认识他了。 要知道当时胡适已经让他担任东语系主任,换做别人或许会主动上前寒暄提醒,季羡林却只在日记里默默记下这份失落,不会主动维系关系。 他的日记里更是直白得可爱,吐槽老师 “不知道放了些什么屁”,调侃燕大学生游泳喊英文 “help” 是 “劣根性”,这种不加修饰的真性情,在讲究含蓄客套的文人圈子里,难免让人觉得 “不好相处”。 十年留德经历,让他和民国的社交生态产生了 “时差”。1935 年赴德到 1946 年回国,季羡林错过了民国社交圈形成的关键十年。 在哥廷根的日子里,二战的硝烟让他过着简单甚至清贫的生活,除了和几个中国留学生在席勒草坪偶尔相聚,大部分时间都泡在图书馆和研究室里,与外界的应酬隔绝已久。 等他回国时,民国的文人圈子早已形成固定的交往模式:清华校友靠同窗情谊互相扶持,山东老乡以乡土情怀联络感情,左翼作家和京派文人各有阵营。 季羡林虽然也有李长之这样的三连贯同学、臧克家这样的老乡,却因为十年的隔阂,很难快速融入这些圈子。别人聊起十年间的文坛恩怨、社交典故,他插不上话。 民国的社交场上,“圈子文化” 盛行,而季羡林偏偏是个 “圈外人”。 当时的名人大多通过加入社团、参与饭局、发表同派文章来巩固人脉,比如清华同学会是重要的社交平台,梅贻琦、吴国桢等校友通过聚会互通有无。 老舍通过燕喜堂的宴席拉拢友人,臧克家也在文人聚会中拓展人脉。 可季羡林对这些 “圈子操作” 毫无兴趣,他既不主动加入任何派系,也不热衷于参加各类聚会。 陈寅恪是他最佩服的恩师,两人的交往也仅限于学术层面,帮陈寅恪处理梵文书籍的售卖事宜,亲自验看清华给陈寅恪准备的房子,却很少有私人层面的应酬。 他在北大创建东语系后,心思全放在学科建设上,培养的学生里有外国大使、王子公主,却没想着通过这些学生拓展自己的社交圈。 别人把社交当作资源,他却把社交当作累赘,这种态度让他在热闹的民国社交场上,显得格外孤立。 季羡林的人际关系,从来不是 “处不好”,而是他 “不想处” 也 “不会处”,他的世界里,学术永远是第一位的,梵文典籍比饭局应酬重要,吐火罗语残卷比人脉资源珍贵。 民国的社交规则对他来说,就像一门他从未想过要学的 “外语”,而他始终专注于自己的 “母语”—— 那些冷门却伟大的学术研究。 或许正是这份对学问的极致专注,让他在人际关系上显得 “糟糕至极”,却也成就了一位横跨中西的学术泰斗。 对于这件事,您有什么想说的吗?欢迎评论区留言讨论。