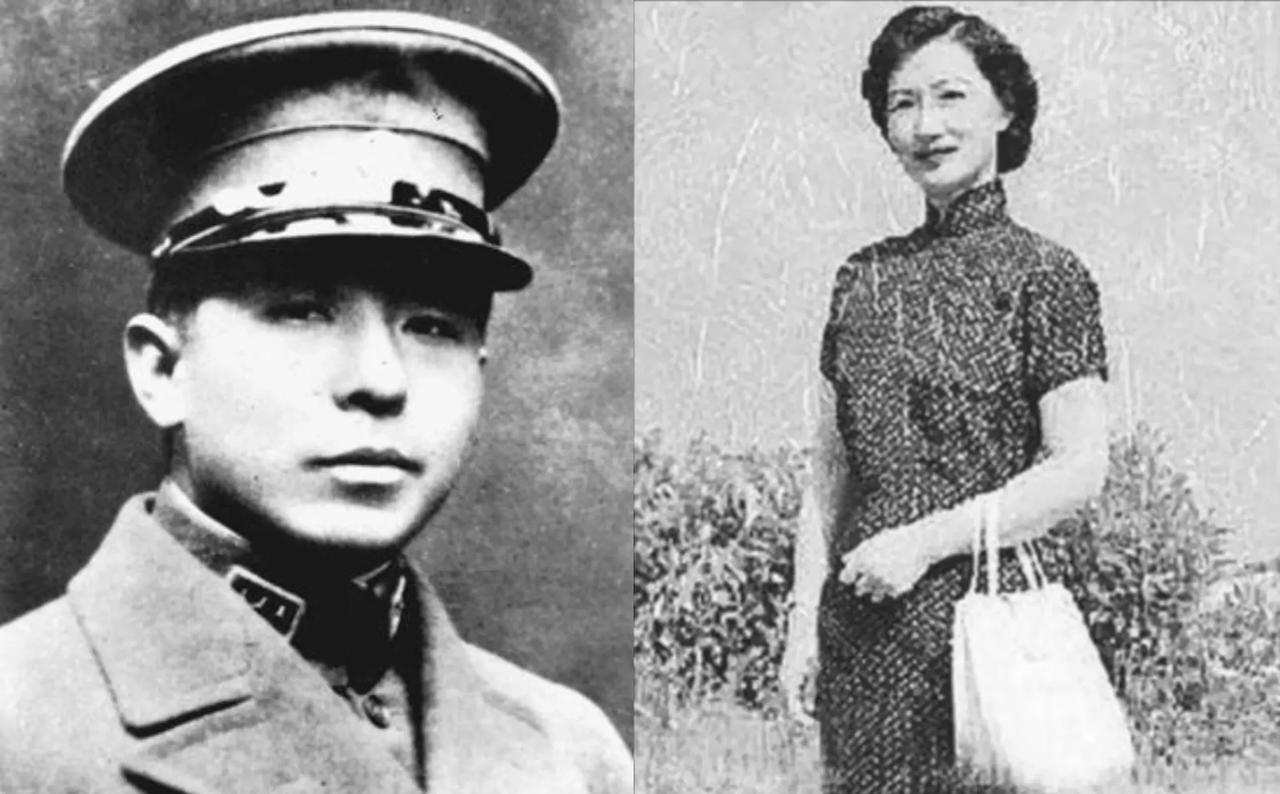

1962年,年届64岁的刘乙光调离,在此之前他看管了张学良二十多年,靠着这一个工作,他从军统中校一路擢升到少将,要知道特务头子戴笠死前也只是少将。 1937年,当戴笠把看管张学良的任务交给刘乙光时,这哥们儿心里估计是一百个不愿意。当时的张学良虽然是“阶下囚”,但毕竟是影响中国历史走向的少帅,是蒋介石的结拜兄弟,又是宋美龄极力保护的对象。这活儿是个烫手山芋:管严了,得罪少帅和宋美龄;管松了,老蒋那一关过不去,稍微出点岔子就是掉脑袋的大罪。 刘乙光是黄埔四期毕业的,跟林彪、张灵甫是同期同学。看着同学们在战场上叱咤风云,他却要带着全家老小,陪着一个被软禁的人钻深山老林。从浙江奉化雪窦山,到安徽黄山,再到江西萍乡、湖南郴州、沅陵,最后一路折腾到贵州修文、桐梓,直至后来去了台湾。 这一路,张学良是没有自由的囚徒,刘乙光何尝不是?他其实就是个带枪的陪坐牢者。 为了向蒋介石表忠心,证明自己没有被张学良“统战”,刘乙光对自己这个角色的定位非常极端——他把自己活成了一个没有感情的监控机器。他定下的规矩严苛到变态:张学良和赵一荻不管是吃饭、睡觉,还是上厕所,都必须在他的视线范围内。特务们必须把门敞开,哪怕是洗澡,也得有人盯着。 大家伙想想,这种日子过一天都让人窒息,他们在一起过了25年。对于曾经呼风唤雨的张学良来说,这种毫无尊严的精神凌迟,远比肉体折磨更痛苦。所以赵四小姐曾经咬牙切齿地说:“刘乙光就是个魔鬼。” 仇人?恩人?这笔账算不清 如果故事只停留在“恶犬欺主”的层面,那就太小看历史的复杂性了。人这种生物最奇怪,当两个敌对的人被命运强行捆绑在同一个封闭空间里几十年,这种关系就会发生化学反应。 张学良在1962年刘乙光离任时的那场告别宴上,端着酒杯,神色复杂地说了一句名言:“刘乙光,你是我的仇人,也是我的恩人。” 这句“恩人”,真不是客套话,里面藏着好几次生死惊魂。 最惊险的一次是在1947年,当时台湾爆发了著名的“二二八事件”。局势失控,暴怒的民众冲击国民党机关,当时张学良被关在新竹井上温泉。蒋介石早就给刘乙光下过一道密令:一旦发生不可控的暴乱,或者有人试图劫狱,立刻处决张学良,绝不能让他活着落入外人手里。 那天晚上,井上温泉外面枪声大作,刘乙光手下的特务们都已经把枪栓拉开了,黑洞洞的枪口就对着张学良的卧室。只要刘乙光手稍微抖一下,或者为了推卸责任先斩后奏,民国历史就得重写。 但刘乙光那一晚展现出了惊人的定力。他严令手下不得轻举妄动,同时组织防线挡住了外面的冲击,硬是把张学良从鬼门关拽了回来。事后张学良知道了那道“杀无赦”的密令,后背全是冷汗。他心里明白,换个想邀功的、或者胆子小的看守,他早就变成筛子了。 还有一次是在早年间,蒋孝先在西安事变中被杀,他的遗孀袁静枝发誓要报仇。得知张学良被关在雪窦山,这女人带着枪就摸上山了,准备跟张学良同归于尽。关键时刻,又是刘乙光哪怕得罪蒋家亲戚,也把这事儿给摁下去了,甚至可以说是肉身挡枪。 刘乙光这人,虽然执行的是蒋介石“折磨”张学良的意志,但他同时也是张学良的一道防火墙。在那个派系林立、暗杀成风的年代,没有刘乙光这条“恶犬”在门口守着,不知道有多少路人马想进这个院子要了张学良的命。 到了台湾后期,两家的关系变得更加诡异且“接地气”。刘乙光虽然升了官,但那是虚职,他在军统内部因为长期脱离核心业务,其实是个边缘人。他一家老小的生活,某种程度上也得“寄生”在张学良的开销里。 张学良吃什么,刘乙光一家就跟着吃什么;张学良住大房子,刘乙光一家就挤在旁边或者同住。据说有一阵子,张学良看刘乙光家里孩子多,生活拮据,还主动掏钱资助他孩子上学。你看这事儿闹的,绑匪和肉票,最后处成了邻居大爷和隔壁老王。 这种关系,说是斯德哥尔摩综合征可能有点过了,但绝对是一种深度的情感共生。刘乙光怕张学良死,张学良死了他没法交差,全家饭碗也就砸了;张学良也习惯了刘乙光,因为换个新来的,不知道会用什么下作手段整他。 1962年,刘乙光终于接到调令,离开了他看守了25年的岗位。那一天,对于64岁的刘乙光来说,是解脱;对于张学良来说,竟然有一种拔掉眼中钉后的空虚。 在那次告别宴上,张学良甚至还要拿出一笔钱给刘乙光当安家费。虽然刘乙光没收,但这举动本身就说明了一切——恨是真的入骨,但这种恨里,掺杂了太多的无奈、同情,甚至是某种惺惺相惜。 时间一晃到了1982年,刘乙光在台北去世。 葬礼上,已经年过八旬、虽有一定自由但身份依然敏感的张学良,居然带着赵四小姐亲自去吊唁了。 在灵堂前,张学良看着刘乙光的遗像,那种神伤不是装出来的。他在悼词里写得非常深刻,大概意思是:这一生,咱们恩怨难分,是非功过,只能留给上帝去审判了。