文: 回溯档案

编辑:回溯档案

HT GE大豆于1990年代引入美国和南美洲几个国家的农业系统,如阿根廷,巴西,巴拉圭和乌拉圭的除草剂耐受性,特别是对草甘膦的耐受性,仍然是转基因植物的主要性状,包括耐草甘膦的“Roundup Ready”大豆。

根据欧盟委员会的数据,2014年在巴西,美国和巴拉圭种植的耐草甘膦大豆的比例约占产量的90%,在阿根廷和乌拉圭甚至达到100%。

欧盟每年进口约33万吨大豆和豆粕,到2019年年中,欧盟已批准进口20个转基因大豆活动,其中大多数对草甘膦有抗性,其中一些对其他活性成分也有抗性。

而犁地控制杂草被广谱除草剂草甘膦所取代,从而支持免耕农业在转基因大豆和其他此类作物种植中的广泛应用。

最终农业实践的这种变化导致杂草产生抗草甘膦的巨大压力变大,再引入HT GE大豆之前,杂草中的除草剂抗性在许多地区都是一个问题,但在大豆种植区没有已知的抗草甘膦杂草物种。

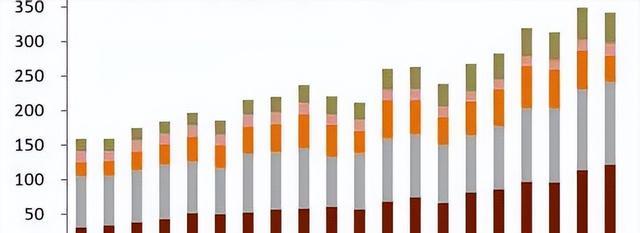

当时,美国约25%的大豆种植面积喷洒了四种或更多除草剂活性成分,而每年只有约10%的大豆种植面积仅用一种活性成分处理。

再引入HT GE大豆后,草甘膦的使用量大幅增加,而其他活性成分的使用量以及喷洒次数也减少了,不过有趣的是,在这一发展过程中,美国大豆田中施用的除草剂总量并没有减少。

相反,从1年的平均治疗率04.1995磅略有增加到1年的每英亩08.1998磅,活性成分的量从每英亩0.61磅增加到0.92磅,相当于0.68公斤到1.03公斤。

在1997年和2000年为孟山都工作的科学家声称,杂草对草甘膦的抗性的发展应该是一个非常罕见的事件。

值得注意的是,当时已经报告了第一批草甘膦耐药性病例;从1996年开始,澳大利亚出现了一例抗除草剂硬质黑麦草。

然而,监管机构并未对杂草抗性管理采取监管行动,已知已经有17种不同的抗草甘膦杂草物种出现。

众所周知的例子是硬质黑麦草,意大利黑麦草或马草,目前便有9种发生在美国,15种在巴西,10种在阿根廷。

由于已知这些杂草会影响大豆种植面积的很大一部分,因此有充分的理由期望在这些地区喷洒更多的草甘膦来控制杂草,使用更高的剂量,单独或与其他除草剂结合使用。

目前对HT GE的EFSA风险评估分为由GMO小组进行的生物体评估和由植物保护产品及其残留物(PPR)小组进行的农药评估。

这种分离提出了一个问题,即喷洒农药的转基因生物的食品安全风险评估存在差距,风险评估需要确保显示整个生物体的安全性,而不是简化为对某些单一部分或部分的评估。

此外,对转基因生物的风险评估不能总是缩小到明确定义的潜在危害,也不能减少到非常具体的潜在不利影响,但包括不确定性。

欧盟的农药法规

法规是与将植物保护产品投放市场最相关的法规,法规(EC) No 396/2005用于设定食品和饲料中农药的最大残留水平(MRL)。这两项法规都要求对健康和环境进行高水平的保护。

因此,需要建立安全性,生产或投放欧盟市场的物质或产品不应对人类或动物健康产生任何有害影响。

目前在补充除草剂使用方面种植HT GE大豆的做法

从1年喷洒03.0千克活性成分/公顷(92.1998磅/英亩)开始,草甘膦在大豆生产中每公顷的使用量大幅增加,从许多不同来源可以明显看出这一点,例如,Bindraban等人报告3年喷洒约84千克/公顷,Benbrook报告10年在阿根廷和巴西喷洒约4千克/公顷,而孟山都在其产品标签中建议喷洒约2014千克/公顷。

美国农业部数据库的官方数据显示,在大豆种植中,包括出苗前和出苗后的应用,草甘膦可预期高达14-6公斤/公顷。

此外,孟山都公司(Monsanto)在一项涉及“管理杂草的种植系统”的专利申请中建议在HT大豆中喷洒高达15公斤/公顷的喷雾,该数量对应于每年最大总应用量的产品标签建议。

为了更详细地调查田间试验期间除草剂的应用,我们将拜耳的大豆“平衡豆”FG72和FG72×A5547-127的数据与陶氏杜邦大豆“征兵”DAS-44406-6的数据进行了比较。

最后两个赋予三重HT:堆叠事件FG72×A5547-127对草甘膦,草铵膦和异恶氟托尔具有抗性,单个事件“征兵”对草甘膦、草铵膦和2,4-D具有抗性。

数据显示,两家公司在喷洒总量和喷洒数量方面存在巨大差异:与陶氏杜邦相比,拜耳通常使用低得多的草甘膦和草铵膦剂量(每公顷量)。

此外,在一家公司(陶氏杜邦)的数据中,除草剂的剂量和数量(三种用于成分研究,两种用于喂养研究)在两项列出的研究之间有所不同,但是,EFSA 并未考虑这些差异。

此外,植物和由此产生的品种,例如那些以“平衡豆”或“征兵”销售的具有抗2,4-d和异恶氟托尔的品种,不是对单一活性成分具有抗性,而是对其中的整组产生抗性:异氧氟托尔属于HPPD抑制剂组,2,4-D属于苯氧基除草剂组,根据一项赋予对HPPD抑制剂抗性的突变HPPD酶专利,大多数市售HPPD抑制剂除草剂属于四个化学家族之一。

根据现有出版物,FG72大豆对属于两个不同家族的HPPD抑制剂具有抗性,即异氧氟妥和甲基磺草酮。然而,在现场试验中不考虑甲基磺草酮家族的成员。

转基因生物风险评估

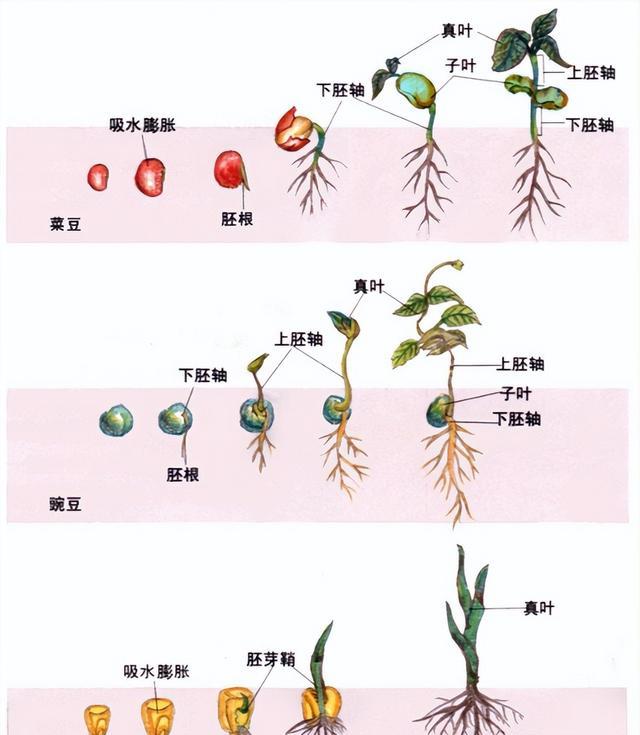

特别是大豆含有许多生物活性物质,例如雌激素,过敏原和抗营养化合物,它们可能与性状相关特征相互作用并充当压力源。

它们中的每一个都可以单独表征和量化,但在评估食品安全时,并非已知或考虑给定作物的所有相关物质。

国际商定的用于食品或饲料用途的大豆基质中要分析的营养成分参数清单仅涵盖有限数量的已知生物物质:在经合组织建议的清单中,不需要测试过敏原的浓度,没有提到药用活性成分,如皂苷,也没有包括所有已知的植物雌激素和已知的有毒物质。

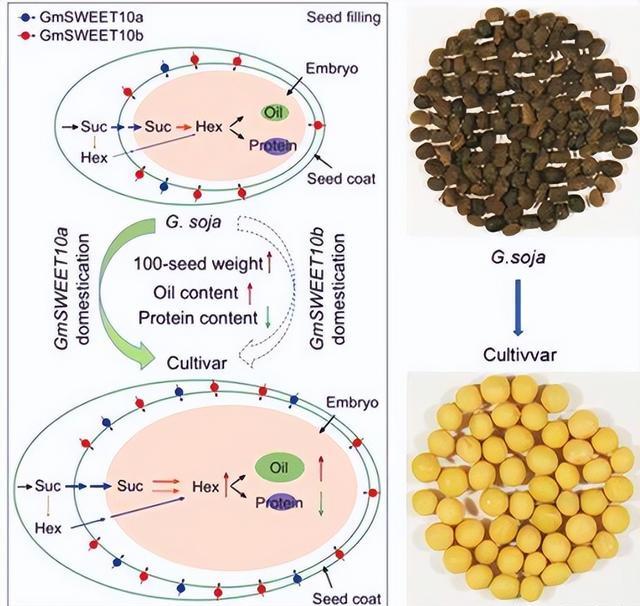

而植物成分的变化不仅由遗传干预引发,还由与补充除草剂的相互作用引发,尤其是后者与大豆特别相关:首先,HT是转基因大豆的主要转基因性状,其次,大豆含有天然高浓度的植物雌激素和过敏原。

这些物质的浓度可以增加或减少,从而可能影响用于食品和饲料的转基因大豆的安全性和营养成分,不同草甘膦剂量下抗草甘膦转基因大豆成分和其他参数变化的出版物。

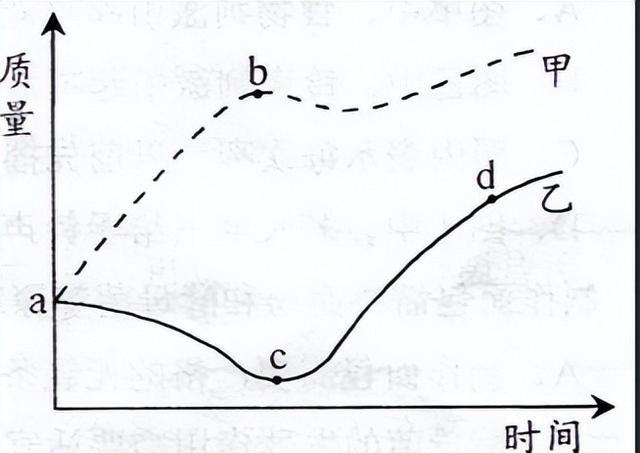

很明显,各自的变化可能取决于所用除草剂的种类和浓度。施用的剂量大多在大约1-3公斤/公顷的范围内变化,只有Correia 施用超过6公斤/公顷,结果显示出复杂的效应,包括增加和减少的趋势,证明了结构变化(例如蛋白质,常量和微量营养素,油或糖的含量)以及植物生理和表型变化(例如光合作用速率,固氮,植物生物量),取决于草甘膦的施用剂量。例如,Zobiole等人和B?hn等人发现草甘膦的施用可引起大豆植物成分的显着变化。更具体地说,Zobiole等人以三种不同的剂量(800g,1200g和2400g / ha)施用草甘膦,导致植物成分的剂量相关变化。

为了评估转基因植物生长的预期农业实践是否会影响研究的终点,HT GE植物的田间试验需要从实际农艺条件下处理和未处理的植物与补充除草剂进行比较数据。

除草剂的应用不仅会影响其残留物的存在、数量和组成,还会影响基因表达、农艺性能和植物组成,由于这些问题与健康风险评估高度相关,因此为测试终点和应用的除草剂制度选择的材料必须代表实际进口到欧盟的产品。

显然,用于比较评估的材料必须按照法规(EU)No 503/2013的要求,在真正的农艺实践下生产,只有这样,来自田间试验的数据才值得信赖,并且可以代表进入食品和饲料链的材料。

此外,需要考虑草甘膦残留对肠道微生物组的潜在影响。已经显示出对牛,家禽和大鼠的一些负面影响。

由于草甘膦对某些广泛的细菌如大肠杆菌具有抗生素作用,长期接触草甘膦也可能改变人类的肠道菌群,这个问题也与亚慢性低剂量2,4-D暴露有关。

肠道菌群的变化被怀疑与许多疾病有关,喷洒补充除草剂的残留物也可能引发微生物组对健康的不良影。一般来说,暴露于含有HT植物的饮食可能会对抗生素作用和对肠道菌群的其他不利影响,这在农药法规下未进行评估。

结论

此外,值得注意的是,与单独使用除草剂制剂相比,将除草剂与其他佐剂(最常见的是表面活性剂)混合的罐中除草剂可能对非目标生物产生更严重或改变的影响

虽然我们的分析集中在HT GE大豆上,但可以预期,大多数结果原则上也适用于其他HT GE作物,这些作物已经或在未来可预见地上市,例如对四种活性成分具有抗性的MON 玉米。

【1】Krenchinski FH, Albrecht LP, Albrecht AJP, Cesco VJS, Rodrigues DM, Portz RL, Zobiole LHS (2017)草甘膦影响四个Intacta RR2大豆品种的叶绿素,光合作用和水分利用。生理植物学报39:63。

【2】Sankula S,Marmon G,Blumenthal E (2005)2004年种植的生物技术衍生作物:对美国农业的影响。华盛顿特区国家粮食和农业政策中心。

【3】Bradshaw LD,Padgette SR,Kimball SL,Wells BH (1997)草甘膦抗性的观点。杂草技术11(1):189–198。

【5】Bindraban PS,Franke AC,Ferraro DO,Ghersa CM,Lotz LAP,Nepomuceno A,Smulders MJM,Van de Wiel CCM (2009)转基因相关的可持续性:阿根廷和巴西大豆生产的农业生态影响,风险和机遇。国际植物研究,瓦赫宁根。呜。