本文内容均引用权威资料结合个人观点进行撰写,文末已标注文献来源及截图,请知悉。

前言社会对宋词的负面评价,主要是针对词作者的贬损,但有一点很重要,所有这些即将在我们的例子中受到指摘的“问题”词人,无一不是后人眼中当时的宋词大家。

无一不因其为词所作的贡献而在后世受到称扬。

作者和词之间的关系

作者和词之间的关系第一个例子是吕惠卿对晏殊的诋毁:

王安国性亮直,嫉恶太甚。王荆公初为参知政事,闲日因阅读晏元献公小词而笑曰:“为宰相而作小词可乎?”……吕大以为议已,自是尤与平甫相失也。

晏殊

晏殊时任宰执,故王安石有此讥讽语,这段文字也许只是意在说明王安国与吕惠卿何以相失,但其中牵涉到了对宋词的评价,将之比为古代象征淫靡之音的“郑声”,这无疑是一种怀有敌意的贬斥。

王安石

从中不难看出,至少在某些人眼里,写作“小词”有违道德和体面,更与国家宰辅的身份不合。

晏殊一首著名的词作,吟咏秋日的寂寥之思,许多读者都会觉得词中所写是一位女性:

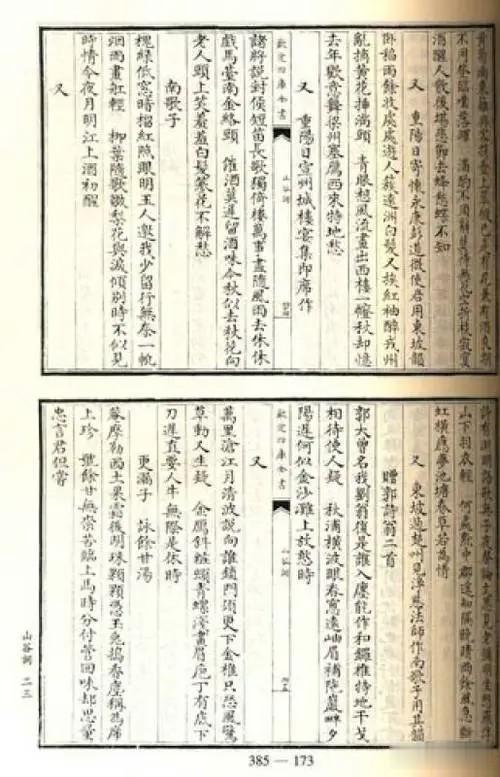

《鹊踏枝》:槛菊愁烟兰泣露。罗幕轻寒,燕子双飞去。明月不谙离恨苦。斜光到晓穿朱户。昨夜西风凋碧树。独上高楼,望尽天涯路。欲寄彩笺兼尺素。山长水阔知何处。

参考资料

这也许就是被吕惠卿斥为“郑声”的那种词,在我们眼中,这可能完全无伤大雅,但对于当时严厉的道学家而言。

词中对形单影只的情人那种饱含同情的描述、那种漫溢的情思(这情思还很可能被认为是“强说愁”,特别是开篇之句),以及教化色彩的完全缺失都显得非常刺眼,难怪他们一有机会便会对其大加挞伐。

吕惠卿对词的贬斥是出于儒家诗教传统,而佛教徒对词亦多有非议,下面是东京法云寺僧法秀禅师对山谷词的批评:

法云秀关西,铁面严冷,能以理折人。鲁直名重天下,诗词一出,人争传之。……鲁直颔之,自是不复作词曲。

作为一位词人,黄庭坚对情事的描写往往比晏殊更大胆,他常常绕过那种只呈现离人及其孤寂之思的传统方式。

尽管这段文字中,说黄庭坚与法云秀交谈后“不复作词曲”,但我们其实可以清楚地看到他的创作一直持续到了晚年,甚至还包括被法云秀称为“邪言”的那一类。

不过这则趣闻实际上主要想展现的是法云秀的威信与辩才,这是在阅读时需要注意的,如果写词的都是如同晏殊、黄庭坚这种级别的人,那么这些指责还会有多大的代表性和重要性?

古代文人对词的看法

古代文人对词的看法大部分的文人应该是和王安国的看法相似,即认为词只是种无害的消遣,闲来读读写写,不失为一件乐事。

他们不会觉得作为读者或是听众,在片刻闲暇中享受几首小调有什么不妥,或许还会为那些名曲填些新词。

特别是在宴席或聚会中,当有歌伎随时准备演唱他们即兴挥就的新作时,他们便更加乐意应邀创作、甚至是自发创作。

但另一方面,正如我们在下文中即将谈到的:同样是这些士人,一旦欢宴结束,他们便开始躲闪,不愿被人注意到自己有这种消遣嗜好。

而且哪怕经过数年积累,词作数量已相当丰富,他们也不愿将之收入自己的文集,总之,他们不愿让人知道自己与这种文体有瓜葛,也不愿博一个“词人”的名声。

这诸多的不愿并非无足轻重的小事,它必将影响这些文人们看待词、或许还包括创作词的方式。

参考资料

而当人们意识到对词的偏见并不只局限于一小部分刻板的官员,和笃信儒家思想的文坛领袖时,词之“恶声”的问题便显得更加严重:

苏轼这个当代最伟大的词人的某些评价中,找到类似吕惠卿和法云秀的论调(尽管不是那么极端),这实在是件令人匪夷所思的事。以下是苏轼对前辈词人张先的评述:

题张子野诗集后,张子野诗笔老妙,歌词乃其余技耳。《湖州西溪》“浮萍破处见山影,小艇归时闻草声。”……皆所谓未见好德如好色者欤?

可能有人会说,张先以词闻于世,苏轼欲为其“诗集”撰写跋文,想必会以抑其词扬其诗的方式来肯定他在诗方面的成就。

这的确是事实,但另一方面,他在文末也引述了《论语》中关于“德”与“色”的对比,其意是在以词比“色”。

苏轼或许不像吕惠卿和法云秀那样认为词是彻底的不伦,但至少也觉得词是不检点的、撩拨人心的。

这种偏见在整个北宋产生了相当广泛且显而易见的影响,其中最明显的一点莫过于北宋人自选文集的标准,也就是我们前面提到过的不收词作。

词能入文集吗?

词能入文集吗?文集是作家一生中所作的各类诗文的集存,也是后人认识和评判一位作家的依据,在北宋文人的普遍观念中,可以作为“文学”作品入选文集的文类包括:

除词以外的各种诗文,公文(比如奏疏表状),祭文,书、启、表以及题跋。

大致说来,不入文集的只有那些毫无文学性且能单行的文本(如哲学、史学著作,学术研究笺、注、评、传,笔记等),以及非正式的便笺(如给亲友的书简、尺牍)。

也就是说,词具有文学性却不能入文集,作家在编选文集时对词的处理方式不同于其他任何形式的文本,它们被降到了和临时便条、琐碎家书一样的地位。

参考资料

很难想象,这些此时被禁抑的作品,之后却成为了世人眼中宋朝高雅文化最为集大成的一种文体。

偏见的另一个影响是词评的寥落,文人们填了词,拿去唱,与人赠答,但就是不对这种文体本身发表评论,也不愿人知道自己耽好于此。

这种普遍的沉默在1060至1070年代尤为突出,在那之后才开始有所改观,但在此之前,显然没什么人在诸如序跋之类的文评中谈论过词。

考察北宋中期最著名的文学家如范仲淹、司马光、王安石、梅尧臣、欧阳修,甚至苏轼的文集,我们便可发现,词在此时还远算不得一种主要的文学样式,它几乎是得不到承认的。

范仲淹

这些一流作家的集子中都有大量为友人文集、诗集所作的推介之序,却没有任何一篇为任何一人所作的词集序,宋代首作词集序的重要作家是黄庭坚,但他也只写过一篇而已。

黄庭坚

特别值得注意的是欧阳修,作为北宋空前多产且创作样式极为丰富的一位作家(据今留存作品而言),他留下了大量题跋、书简、诗话。

尽管欧阳修自己也是个词人,却几乎没留下任何有关“欧词”或他人词作的只言片语,对于这种罕见的状况,只可能有一种解释:因为词的文体地位太低微了。

关于偏见,最后需要说明的一点是,词是一种并存于口头和书面两种形式中的文体,从其源头上来说,一首词以口头形式和以书面形式传播的可能性一样大。

前者依赖于歌女的学习和演唱,而她们往往是不识字的,其实相较于诗而言,词更依赖于口头流传,这也意味着它对其原创者的依附性不如诗那么强。

词更多时候是在诸如酒宴等场合中被即兴创作出来的,因此将其散布出去的可能是席间任何一个次日还碰巧记得它们的人,而并不一定是原作者。

参考资料:

【1】中国知网——《论晏殊闲情词的历史渊源与艺术特色》魏梓淇、陈蕾。

【2】中国知网——《论唐宋词人身份地位的历史嬗变》侯海荣。

【3】中国知网——《论宋词在文学史上的地位》钱鸿瑛。