因为,人通过皮肤感受冷暖,当皮肤温度是33℃时,刚好能感受到寒冷。

在30℃的空气中,你的皮肤温度是35.49℃,所以你会觉得热。

而在30℃的水中,你的皮肤温度是30.39℃。你不仅会觉得冷,而且比在空气中冷很多。

人体核心温度,主要由大脑、肌肉,以及内脏产生。尤其是在静息状态下,内脏产生的热量最多,达到56%,又以肝脏为最。

◀ 人体对温度的感受 ▶

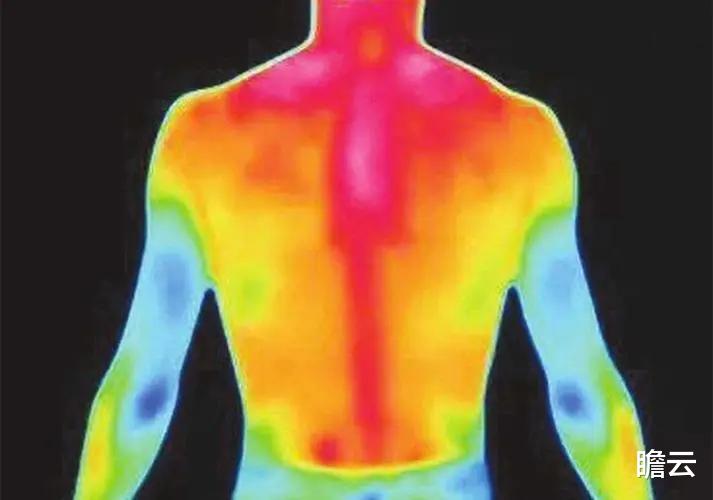

人体核心部位的热量,从内到外传递到外,会形成温度梯度。所以皮肤温度,会介于环境和核心温度之间。

而人体的温度感受器,正是位于皮肤中,靠近表皮的位置:

当皮肤温度低于13℃,超过50℃时,人体以痛觉为主;

在33~46℃的范围内,只有温觉;

温度低于33℃时,冷觉感受器被激活,同时感受温觉和冷觉。

当人在室内无风,处于静息状态时,机械功为零,所有的新陈代谢能量,全部转化成热量释放出去:

M 是人体新陈代谢的总热功率, Qres 是呼吸总散热功率,Qsk 是皮肤总散热功率。

◀ 人体热功率 ▶

直立状态下,人体新陈代谢率为65−70W/m^2[1]。

根据许文生氏公式:

S(m^2)=0.0061×h(cm)+0.0128×m(kg)−0.1529

可得,170cm,60kg的人类表面积为: 1.65m^2。

我们再乘以代谢功率,就得到了静立状态下,人体新陈代谢总功率:

M=70×1.65×1.15=133W

也就比一个100W的灯泡功率高那么一点点。

◀ 呼吸散热 ▶

呼吸散热包括呼吸蒸发散热,直接呼出和吸入的热量差值。

由于呼吸散热的值相对不高,且这不是本篇讨论的重点,不做深入讨论。

我直接给出呼吸散热的计算结果:

Qres=0.03336M

也就是说,在30℃环境下,通过呼吸散掉的热量为新陈代谢总功率的3.336%,差不多正好是1/30,不到5W,能点亮一盏小台灯。

剩下的29/30的热量,都是通过皮肤散发的:

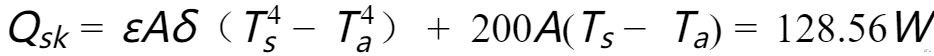

Qsk=128.56W

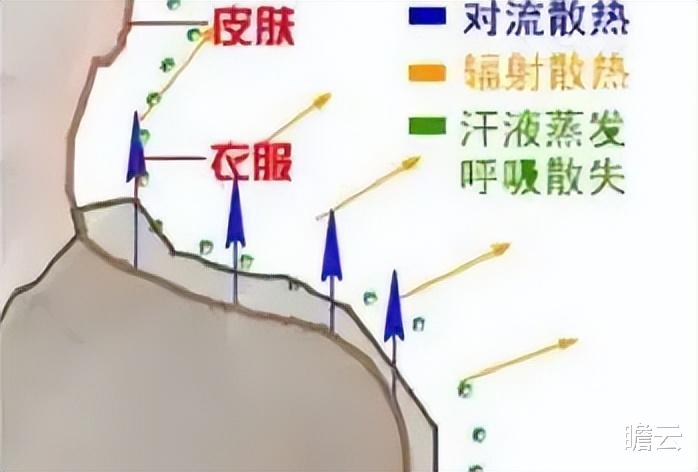

皮肤散热,包括三个部分:

人体辐射散热

空气对流散热

汗液蒸发散热

空气对流

◀ 热辐射 ▶

根据斯特藩-玻尔兹曼定律,物体对外的辐射通量(单位面积对外的辐射功率)为:

j∗=εδΤ4

ε 为辐射系数,人体约为0.97

δ 为斯特藩-玻尔兹曼常量,取值 5.67×10−8W/m2·K4

Τ 为热力学温度

人体损失的辐射热功率,等于向外热辐射减去接受到的热辐射,即:

Ts 为皮肤温度, Ta 为空气温度,A 为人体表面积。(下同)

◀ 空气对流散热 ▶

根据牛顿冷却定律,物体表面的对流换热为:

h 为空气对人体的自然对流系数,有经验公式[2]:

也即:

◀ 蒸发散热 ▶

30℃静息状态下,一般不会出现汗液流下的情况,皮肤上的汗液总是能蒸发,那么:

皮肤蒸发热功率: Qsw=SWr

r 为水在30℃的汽化潜热, 2426.7 kJ/kg;SW为皮肤出汗速率。

有经验公式[3]:

此处 ts 是皮肤的摄氏温度。

带入数据,得:

Qsw=678.2933ts−678.29

◆考虑整个人体的皮肤散热平衡,有:

带入空气温度,于是得到体表温度为:

308.64K,也即35.49℃。

这个温度高出体表舒适温度2.5℃左右,所以人体会感到热。

当人泡在30℃洗澡水中时,有同样的热平衡,只不过水的自然对流换热系数比空气大得多,甚至能超过100倍。

水的自然对流系数为:200 ~1000W/m^2·k。

它的大小主要受水的流速影响,在人体静息状态下,我们可以取值200W/m^2·k。

在低于33℃的水温中,人体几乎不发汗,汗液带来的热量流失忽略不计。

那么,此时的热平衡有:

易得,人体在水中的皮肤温度为:

303.54K,也即30.39℃。

这个温度,十分接近水体的温度,比33℃这个人体产生冷觉的温度低了2.61℃。

最后我们得到这样的结果:

人在30℃的空气中,比起在水中,皮肤温度低了:

35.49-30.39=5.1℃

如此大的温度差,对于人体来说,是相当明显的。

PS:以上计算结果不随人体表面积变化而变化,小孩同样适用。但由于每个人新陈代谢功率以及肥胖的差异,具体到每个人的体表温度,会有细微差异。

答案当然是否定的。

影响人体温度的因素除了环境温度外,还有衣物隔热、空气湿度、空气流速、太阳照射(其它热源)等等。

当吹大风,形成强制对流,空气对流系数可高达100W/m^2·k。

足以让皮肤温度低至31℃,让人感受到冷。

我们不难发现,哪怕吹大风也依旧没有水中冷。

所以,要「30℃洗澡水有点凉,30℃的气温却很热」的问题成立,需要限定条件。

例如:室内、无额外热辐射、无额外空气流动、皮肤裸露、空气湿度50%(人体平均舒适湿度)。

参考^魏润柏. 人体与环境热交换计算方法[J]. 人类工效学, 1995, 001(002):39-42.

^王艳, 王艳, 龙恩深,等. 人体表面对流换热系数的理论研究[C].全国通风技术学术年会. 中国建筑学会, 2015.

^人体热量平衡模型及其在人体舒适度预报中的应用[J]. 大气科学学报, 2001, 24(3):384-390.

用户14xxx53

这个文章太烧脑了,虽然我也想知道为什么,可是我真的看不下去

凑热闹 回复 05-26 17:22

作为uc老网友,像这类文章,如果是感兴趣的,我就直接拉到评论区。[静静吃瓜]

Callme会疯的鱼 回复 05-27 09:21

所以还是不看,看不懂

傲气雄鹰

废话不多说,原因是人体为发热源,空气导热能力差,所以皮肤热量耗散不及时,温度高,而水导热能力强,皮肤热量耗散迅速,所以皮肤温度低。两相对比就是觉得水凉一些。

户外杨方 回复 05-27 19:22

小编洋洋洒洒几千字,被你砍到几十字

6666666 回复 05-27 19:55

为什么桑拿房60-70度不烫伤你,60-70度的水烫的你哭[笑着哭][笑着哭][笑着哭]

用户34xxx66

我特么竟然看完了

van♂ 回复 匆匆忙忙慌慌张张 05-27 22:14

应该是每一个字都认识,但是组合到一起就不认识了[笑着哭]

匆匆忙忙慌慌张张 回复 05-25 16:29

一样,但是只认识字 不知道内容[笑着哭]

圆圈

呵呵 气象报39℃的时候 你去测下是不是39℃

愿世界对你温柔以待 回复 05-26 01:31

40℃要给高温补贴一般报所以39℃[笑着哭]。丧尽天良

尘埃及落 回复 愿世界对你温柔以待 05-26 11:59

高温补贴不都是给在办公室的人么,跟我们有啥关系[得瑟]

小坏蛋

原因就是皮肤表面的水被皮肤高温蒸发,水吸热汽化,皮肤温度就下降了,而热气要不遇到比他高温并且持续高温的物体会保持气态不变,遇到冷物凝结,还会给冷物质传递温度,提高别人的温度,这是初中物理知识

小森怕怕 回复 05-25 23:53

热量会从温度高的向温度低的物体传递,水的比热比空气高。它从人体带走的热量比空气多得多,所同温度的水,会感觉比空气冷

小森怕怕 回复 05-25 23:47

[汗]你居然连汽化热都弄出来了,还记得水的比热吗?这其就一个比热的问题

c先生10

全是大学的知识,被支配的公式又来了[裂开][裂开][裂开]

摇曳千年梦依然喵 回复 05-25 17:14

最基础的传热学[笑着哭]

皮皮虾吐泡泡 回复 05-31 16:06

人体不断产生热量,不散热体温会越来越高,30℃的空气和30℃的水散热效果不一样,摩托车发动机运转的时候,30℃的空气散热效果还不如100℃的开水

滴血※雄鹰

气温30度,是高空中30度,不是你感受的温度,夏天外面水泥地都能煮鸡蛋了,天气预报还是39[得瑟][得瑟]

小狐萌沄皿 回复 06-06 22:06

准确来说,天气预报的温度,都是基于一个离地几十公分、通风的箱子里的数据得出,这与大太阳底下晒着的、汽车里闷着的温度出入很大。

用户18xxx98

和比热容,热导率有关系。水的比热容和热导率远比空气要大。再加上人体皮肤,汗液,脂肪等保温和散热因素。可以拿30度的油和30度的水做对比,明显水要比油体感上凉的多。

巨物的优势

[吃瓜]100度的水温能把你烫死,100度的环境温度你能轻松撑十几分钟。。

用户65xxx31

很简单,空气温度如果达到30度的话,地面温度会很高。

后知后觉

看了一下评论,然后又看了一下文章开头! 感觉是人体温度是37度左右! 在30度空气中,身体散热慢,皮肤温度在35度左右只降了2度左右!所以感觉偏热! 在30度水中,身体散热加快! 皮肤温度只有30.5左右!降了7度左右!所以身体感觉冷!

奕然 回复 05-27 20:40

其实是因为水的导热性比空气快而已。同样的热源,在30℃空气里,100℃的铁块可能要半个小才会和空气同温度,而在水里 可能十分钟就可以同温度(这个假设是在空气都是30℃的情况下,避免工地人士)

萧 十 一 郞

文章好不好我不知道,评论区才是王道[得瑟][得瑟][得瑟]

晓子画

既然水可以让人感到温度更低那么问题来了,为何湿度大的广东,体感温度却会更高呢?

咸鱼 回复 05-25 13:55

水蒸气,遇冷放热,水吸热生成水蒸气。广东湿气大,空气中水蒸气含量高,只有放热没有吸热。水蒸气肉眼看不到

Jonse 回复 05-24 20:23

是魔法[哈哈笑]

一级优秀市民

水导热快,空气慢

哎呀 韭菜

简单一点解释就是,温度高时散热,温度低时吸热。

今天

说了半天原来是在放屁!

Scorpio

科普数据可以,但是能不能不要用公式,我特么上学都没受过这种罪[笑着哭]

꧁☬༺魅༻☬꧂

以为写一堆我不懂的就能让我觉得你很聪明[呲牙笑]?

邪月之殇

讲真的 不会算也就行了 有些人连公式都看不懂 这是是为啥啊?[狗头]

新城之城

小编可以试试冬天零下的气温,泡水里保证暖和[得瑟]

小小

感觉科学家也无聊,个案而已。看看长津湖战役。

Mate50

我一个幼儿园毕业的竟然看完了这么多公式,一个也不懂

我住隔壁。我姓王

其实说早点多,水蒸发带走热量才是重点,其他根本就是混淆视听

用户10xxx49

我直接就来评论区,发现这届网友不找猹好失望[得瑟]

Lost something can't

秀儿

用户_342483

因为水的比热容大

小坏蛋

你秀你妈半天,初中知识就能解答

青蛙2009

这么硬核,去哪抄的[笑着哭]

ㅤㅤㅤㅤ

来,接下来我们探讨一下,冬天的时候室温22度的时候我们觉得特别温暖。夏天的时候22度室温特别凉爽的问题[笑着哭]

奕然 回复 05-27 20:41

你这说的没有前置条件,没什么好说的

用户10xxx67

厉害,水冷机箱比较贵[得瑟]

將軍

30度洗澡水是没穿衣服,30度气温是有穿衣服,这样肯定就有区别了

寅虎 回复 07-18 00:41

夏天散热主要靠出汗 所以狗毛再厚它把舌头伸出来就可以了[滑稽笑]

狂风劲草 回复 05-26 01:24

还有地面温度

手机用户

处于十度的气温与十度的水中就不同,一个是热辐射一个是热传导

舍我其谁

当你发烧烧到39度时,冲热水凉50度时,体温马上降到36度

用户10xxx15

还好 我一年四季都洗冷水澡 可能我们广东天气比较热吧

u 氵木

蒸发吸收热量与蒸发慢热量难散失

想了很久才取这个优雅的名字

一句话,有水不怕热,太干了就怕热!

缘来是妳

温度一样,太阳近热辐射强,太阳远热辐射弱,夏天开空调一样的温度,感觉不一样的,空调也有辐射😄😄😄😄😄😄

夜暮下的晨曦

太扯,写一大堆,不知所云

九胜

写的这么仔细,好像我看得懂似的[笑着哭]

第七过客

能不能简单说明,你搞的这么长,谁看完了我服谁

Jack

没说正地方这跟介质导热系数有关。水导热快你产生的热量不够导的,体温会下降,空气导热慢,产生的热量导不出去,你就热。

灵魂

我假装看懂了[呲牙笑][呲牙笑]

李大苑

简单点,哈气是热的,吹起却是冷的,都是刚刚从口里出来的气体,却因为接触面积不一样有2种效果

皮皮虾吐泡泡

摩托车发动机运转的时候温度越来越高,30℃的风扇还没有60℃的温水效果好,不信你可以试试[笑着哭]

汪枫

还有一点我也不明白,冬天自己坐的硬板凳,总感觉是冷的,别人坐过的,就感觉是热的。

索克里斯

说白了,他热任他热,开空调;他冷任他冷,开空调;啥,没空调,那就风扇走起[笑着哭]

小狐萌沄皿

这文章开头看着还行,往下开始出现曲线的时候我发现这应该是篇论文,我突然就看不下去了[笑着哭]

用户14xxx46

牛逼,这都有公式计算的

用户10xxx19

应该一个“比热容”名词就解释清楚了吧......

鼻涕太韧咬不断

为什么烧开的水吹吹就能喝,为什么烧开的水吹吹洗澡能烫死?[得瑟]

野燃

所以水冷好于空气散热。。。[笑着哭]

小风

首先外界30度,你家里温度肯定没有30度的,所以你洗澡的时候就是相当于在20度的环境中,所以你会觉得冷。

小森怕怕

水的比热比空气大得多,同温度下接触人体,接触水人丢失热量大。一句话的事。搞这么多乱七八糟的计算干啥

混世

我只想知道一句话的讲解[笑着哭]

奕然 回复 05-27 20:47

100℃的水放在30℃的空气里和放在30℃的水里哪种冷的快[得瑟]

混世 回复 奕然 05-28 20:17

因为热传导速度不一样的原因吗

北鼻无齿

好,受教了,但是我相信脑子很快就会忘记了[呲牙笑] 改天要是有人问我估计我已经忘记怎么回答了!

奕然 回复 05-27 20:45

很简单,你只要理解了水和空气在这个论证里是一个物质两种形态就可以了,这种情况下密度大的 导热散热快,密度小的导热散热慢而已[呲牙笑]

叚其

同样温度为0的羽绒服和铁,一个温暖一个冰冷。因为导热速率不同,蓄热能力(比热容)不同

fvgyu

液体比气体分子密度大,热传递快

无聊

水冷卖得贵些是有道理的[静静吃瓜]它热容量高,吸热快。[呲牙笑]

一丨丿丶

你说那个导热性好啊

道友

主要是比热容和密度差异太大,导致热传导效果差异。

李布衣生活录

为什么会有人能写出这么复杂的公式?到底是怎么发现的?

WOLF

绝对温差环境与相对温差环境之差居然被自媒体搞成计算公式了,不知是真材实料还是哗众取宠!

ty

我空调开30度怎么不觉得热呢 不同的物质你拿来比较?

一生何求

跟空调一样25度有点热,24度凉嗖嗖。人太敏感了

A is

小编你说清楚了啥?

NN

没上过学的我,CPU都干烧了

草鱼开会

水吸热,空气阻止你散热,一个觉得冷,一个觉得热

用户13xxx06 回复 05-25 08:12

是空气中的物质稀疏,能带走你身上产生的热量有限,所以洗冷水澡能快速的降温,加快空气流动也能起到这效果

熊大爷

废话,水导热快。就像CPU现在流行水冷,而所谓的风冷是金属导热,CPU裸露在空气中你再吹也是过热死机

真的没有道理

虽然计算字符看不懂,我TMD竟然津津有味的看完了

用户14xxx10

一个是给你降温,一个是给你升温[横脸笑][横脸笑][横脸笑]

唐唐爱玩

水冷和风冷的区别

云里雾里

因为人体温是37左右啊

巧乐兹

30度的水洗澡其实刚刚好

海风椰影

人体温度36~37度,你用37度的水洗澡干嘛感觉温度不够高?

肖少爷

告辞,来错片场了

末日未来

一个带来热量,一个带走热量,还有什么好比较的?

屋漏偏逢连夜雨

因为风冷不如水冷

用户16xxx15

总结一句话:你是穿着衣服洗澡么?

你可以的

我不看内容,直接看评论,感觉能涨知识。

桶量级选手

空气隔热

勉强

玩电脑主机diy的人表示,水冷比风扇空气散热效果好多了[呲牙笑],人的体温36.5左右,同样的温度,空气中散热不好,水里就不一样了,而且流动的水散热效果更好,快下雨的夏天,空气闷热就是因为湿度高,影响人体散热。类似于渗透压。

致锋

三十度气温不会流汗😢

呦呦鹿鸣

天再热也穿着衣服吧,你洗澡难道还穿衣服了。曾经入过一个二货群,一群BS就是这样讨论天上一滴水会不会砸死人,还有个专家群,天天研究五一怎么放假

宇智波菜

说的那么复杂

lz123

没有啊。我觉得30度不热36才热

孖(ง •̀ㅂ•́)ง✧孑子

这文章确定不是谁的毕业论文嘛?!!!

怪我丶一厢情愿

你洗澡要洗多久,气温可是时时刻刻

龙二哥

我有点飘了 居然敢点开这么专业的贴子

徦好人

还有公式[笑着哭]

海参足球队

有一种温度叫体感温度[笑着哭]

幅员

看不懂啊![笑着哭]

天天吃豆腐

不好意思,如果是大夏天,30度的水洗澡我也觉得热,说再多都是跟周围温度有关系

星星

看得了,理解就没办法了。

Nice

水温30度,那一定是30度。气温30度,只是报着30度[笑着哭]

无名氏

关键还是散热,水能快速散掉皮肤的热量,而无风空气散热弱

烂人

夏天洗30度也热的

戴时妃

30℃的水还真不凉,夏天就没洗过热水

若、有那么e天

比热容。。

柠檬日记

你泡30度的水里就不会觉得冷了[呲牙笑]