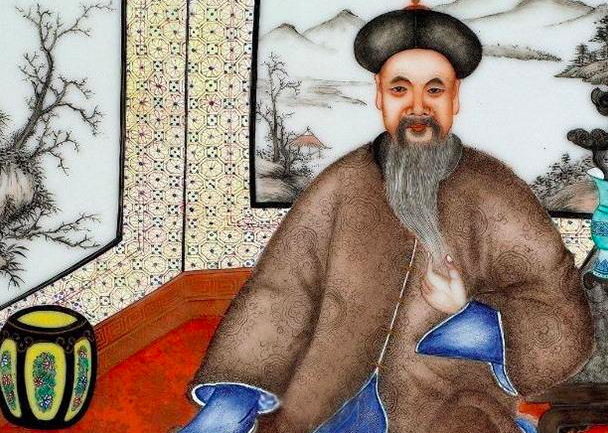

新疆建省后,刘锦棠作为新疆首任巡抚,为恢复重建工作和维护各民族团结,作出一定的贡献,其实施的民族政策如下:

1、轻徭薄赋的赋税政策清代的赋税制度,在内地各省,早把丁赋摊入田赋,这就是所谓一条鞭法。而在新疆,阿古柏侵略之前,田亩不须纳税而是按人头征收赋税。

新疆建省后,对南疆维吾尔族地区的土地进行了大规模丈量,推行与内地各省一致的新的田赋征收办法,一律按土地的亩数征收赋税。

还把过去一部分按土地亩数,向官府缴纳铜(铸钱用的铜)和黄金的上地,改为征收粮食;对原有官府拨给各地清真寺、经文学校、玛扎等所有权属国家的土地,也按照规定缴纳赋粮;对过去由各级伯克以养廉地名义占有的土地,在招纳承租之后,也与其他农民耕种的土地一样,按亩数向官府缴纳赋粮等。

通过这些改革,新疆地方不仅有了固定的按亩征赋的征税标准,而且税率也较以往大为降低。这一赋税改革,给广大的农牧民带来了好处,大大减轻了农牧民的负担,从而调动广大农牧民的生产积极性,有利于当地生产的恢复和经济发展。

南疆各城原都设伯克诸职以办事有总理者,有专司者。乾隆平定西陲,设官职辅,仍其名而授以品秩,自三品至七品不等。清朝虽在各城设办事大臣,但地方事务都由伯克经手包办,旧体制没有发生根本性变化。

各级伯克在政治上握有权柄,在经济上占有大片地亩和为之服务的奴仆,他们只要勾结和蒙骗参赞和办事大臣,就可以为所欲为。伯克制度弊病丛生,并不等于所有的伯克没有做过一件好事。

光绪三年,左宗棠提出要奖励作战有功的头目,并限制其所操生杀大权。伯克制度的腐朽性,主要表现在他作为地方行政官员,缺乏制约性所表现出来的贪虐性。光绪十一年,刘锦棠坚持改革伯克制度,妥善安排伯克出路,并详细阐明伯克制度的弊端和改革的具体办法。

自裁减城关伯克以来,局势相对稳定,没有引起大的波折,有利于全疆政令的统一。但地方官吏,不懂维吾尔语,进而不能与维吾尔族群众交流,传达官府的政令,仍须有中介环节。

故有改伯克为乡约之举,但是各地乡约仍借势肆虐维吾尔族群众。刘锦棠对吏治问题抓的比较紧,用四书五经那套教科书教育维吾尔族青少年,并没有培养出一代新型的官吏来。但官吏个人素质的高低,又直接影响其施政举措,故经教劝学又能收创一定实效。

3、变通推行清朝律令新疆建省前,民政事务由王公伯克依据习惯法和宗教法规进行处理,各地的驻扎大臣不予干涉,但是涉及重大案件按《大清律》办理。

新疆建省和废除伯克制后,清朝律令开始在各地得到较广泛的传播,一些重大的刑事案件,该由地方官员按清朝法律处理。在清军收复新疆之初,就开始推行清朝法律的工作。

他们每收复一地,即向农牧民宣传清政府的法律。为肃清残敌,惩治邪恶,迅速安定地方社会秩序,这样新疆的刑事审判制度,一方面实行了与内地相同的刑事审判法,不再象以往的刑事案件发生时一样,无法可依,也从未依法行事。从这时开始,必须实现与内地相同的刑事审判法;

另一方面,在审判程序方面,又具有与内地不相同的灵活性。既可以改变过去那种无法制约的社会秩序,积极的打击犯罪,促进战后的重建;

又可以推进新疆的文明进程。在推行清朝法律的同时,又考虑到新疆的特殊性,无不表现出刘锦棠作为新疆巡抚的实干精神。清朝的法律在新疆的实施,巩固了清政府在新疆的统治,有利于国家的统一。

4、兴修水利及种桑养蚕刘锦棠不仅对原有的坎儿井进行了修复,并还有新井建成。光绪十年新疆建省时,刘锦棠专门设置马纳尔巴什直隶厅水利抚民通判一员,管理该地的水利建设事业。

到光绪末年,为新疆农业生产的发展,奠定了坚实的基础,这与刘锦棠对水利事业的重视,与提倡有着密切的关系。

农民之利,莫过于蚕桑之业。新疆南路气候温和,,并在各地设局授徒。左宗棠于当年离任,刘锦棠接任后,在阿克苏设立蚕织总局,又在各地设立蚕桑分局。

刘锦棠大力推广种桑养蚕,新疆的蚕织事业得到迅速发展,种桑养蚕业的发展,为新疆战后经济的恢复和人民生活水平的提高做出了积极的贡献。

5、种痘和兴办义塾新疆建省前后,正值痘疫流行日甚一日,许多人不治身亡。各善后局委员呈请仿照内地,设局点种痘,刘锦棠即批准酌拨经费,派员先行试办。

一方面分段点种痘,一方面选择维吾尔青少年入局学习,以加强广为流传。这样救活了众多人命,成效显著。光绪十年,刘锦棠把牛痘局呈报立案,定为保留机构。

这是新疆现代官办地方医药机构的开端。牛痘局的设立,使人们懂得能用科学消灭病灾,然而在以前人们之能听天由命,无能为力。种痘的推广挽救了广大农牧民的生命,同时也不可避免的使广大农牧民,对中央政府产生强大的向心力。

收复新疆以来,刘锦棠感到新疆回、维吾尔等少数民族的老百姓有文化的太少,同时由于维吾尔族的语言文字与满汉文字不同,官员和当地百姓难以沟通,阿奇木伯克、通事人等得以舞弊。

左宗棠也认为新疆地方官民隔阂,不利于政令的实施,其主要原因是他们不懂汉族文化。因此左宗棠上书清政府要求在各地多设义塾。

刘锦棠就任新疆巡抚后很重视教育,他把创办文教当作革除社会弊端的一个重要措施来抓。然而学习是复杂的劳动,在学风不浓的地方推广教育,难度可想而知。

刘锦棠提出一系列的优惠措施,吸引维吾尔族青少年入学。在一开始相应的少,最后主动要去入学。刘锦棠的这些措施,对促进新疆各族人民学习汉文化,培养汉文人才,起到一定的作用。

但是在实际实施当中没有注意民族特点,把内地私塾一套教学方式搬到新疆,因而引起一些人的不满。但是毕竟开创了一代学风,首创的功劳是不可磨灭的。