提起白薇这个名字,首先映入脑海的肯定是娇羞的花卉,至于说是一位曾经很有名的女作家,怕是无几人能认识的,她已经被历史掩隐在帷幄的最深处,被人淡忘很久很久了。

曾几何时,她可是名声很响亮的女性作家,生平至少同两位伟大的人物有过交集,一位是领袖毛主席,另一位则是大文豪鲁迅。

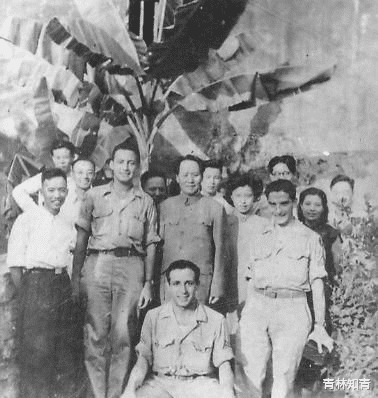

同毛主席的交集是在1945年重庆谈判之时,当时安排了进步作家与主席见面,其中就有白薇,因为她和丁玲都是湖南女作家,与毛主席是老乡,于是主席见过她便格外亲切地说道,“你很了不起嘛!我经常记起你哩!”

这时的白薇其实已过了创作高峰期了,她有些不好意思地说,“我,已经写不出作品了,我已经倒下了。”主席极少见地两只手一起握住她的手,非常诚恳地劝她:“你是一个很坚强、很勇敢、很了不起的新女性。”这对白薇来说,既是极大的鼓舞,也是最大的安慰,她走出了消沉,又聚集起了创作热情。

第二次是解放后的在丰泽园,毛主席再次见到了白薇,风趣地对她说:“你还这么年轻,可见你骨头硬得很哪,国民党再厉害也压不倒你哟。”

老人家看见白薇一身简朴,穿着灰布干部服,便转身让江青找裁缝给白薇做了一件毛料列宁装,这件衣服白薇珍惜无比,只有在参加全国政协会议和外事活动之中才会穿。

至于同鲁迅先生的交集当然是在北京,在他提携的几位女作家之中,大家知道的是萧红,其实也有白薇,至于有何帮助,并未有确切的认定,只是作为文艺女青年的知音鲁迅先生,曾开玩笑似得赞过白薇一句,“有人说你象仙女。”于是,这便也被认为其漂亮的铁证了。

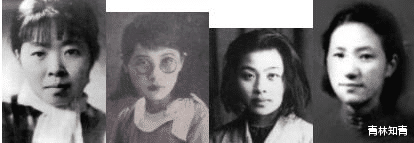

我觉得,白薇长得其实并不算很漂亮,当然,这是相对于同林徽因这样的大美女而言,说个清秀应该还是可以的,她流传下来的照片并不多,总是戴着眼镜,看着眉清目秀,卧蚕浅浅,被人称为仙女应该也是勉强过得去,在鲁迅眼中,同后来的许广平大概不相上下吧。

虽然被鲁迅夸了一句,但毕竟还是缺了些份量,萧红再穷再苦,可是还帮助过白薇,而且,她还有着那乡土气息浓郁的《呼兰河传》傍身,反观白薇,现在能让人们记起的作品,应该是处于空白之中,所以,总觉得她有些“盛名之下,其实难副”的感觉。

国人很喜欢以“四大”排列,什么“民国四公子”“江南四才子”一类,把个啥都不是的陈氏也弄去成了“四大家族”之一;要说民国“四大女作家”,一般认为是张爱玲、丁玲、苏青和冰心,而要从命运的悲催来说,萧红、白薇、关露和庐隐,应该也可以归于一类的。

民国提出最响亮的口号是民主和科学,在此这外,还有一个最显著,最直接的努力对象便是妇女解放。这也是检验革命成果的重要标志,作为女性作家处于那个时代,逃婚而成为“娜拉”的很有不少,如丁玲、苏青、萧红等皆是,当然,也包括这白薇。

白薇出生在湖南省资兴市白廊乡,她的婚姻来得很随意和搞笑,非常之马虎,7岁时同母亲去看戏,被一位太婆看上,一顿面,一番言谈,便定下了亲事,16岁便嫁了过去,从此便陷入了苦难的深渊。

她遇到的是一个没文化的遗腹子及恶婆婆,吃了多少苦就不说了,那婆婆发起泼来,竟将白薇的脚筋咬断,还要将她卖了重新娶一个回来,于是,她装自尽后逃了出来,去了省立女子师范学校读书,后来又去了日本。

白薇和父亲、妹妹一起

我是山野白蔷薇,深深扎根岩土堆,不为香不为美,风雨雷电铸筋骨,云染雾浸生银辉。

我是山野白蔷薇,心灵明澈清如水,不自醉不自卑,笑傲群芳争浮华,甘为高洁作飞。

在日本,她做苦力,为了学费,要打好几份工,她做过佣人,当过服务员,吃尽了苦头,当时,她同田汉的妻子易漱瑜同住一处,田汉教她们学英语,白薇从此开始研究文学;兼修历史、教育及心理学,自修了美学、佛学和哲学,最后在田汉的影响下,走上文学道路。

在这里,遇到了影响她一生的男人,福建漳州人杨骚,从此开启了她悲催一世的情感路途。

杨骚人长得帅,也是一位小有成就的诗人,后来还是“左联”的中坚人物,他生于1900年,白薇则生于1893年,相差7岁之多,但二人相遇后,立即陷入“姐弟恋”的旋涡中而不能自拔。

但可惜的是,杨骚的爱情观同白薇迥异,当白薇将这“金风玉露一相逢,便胜却人间无数”时,杨大公子却将其看得并不是很重,他声言要经过一百个女人后,方才回来同她厮守相爱。

对这样一个男人的婚姻观及这样的向往,白薇无奈地选择了认可,从而注定了她一生爱情的不幸,在自欺欺人的情感纠结中,陷入地狱般的生活并拒绝救赎。

骚薇之恋,受伤的当然是白薇,但二人之间却又是情意缠绵,鸿雁传书,千里追爱,后来白薇将近两百封往来书信公开发表,也感染了一大帮的人,引得多少情痴们挥泪。

所以,连女主角自己都心甘情愿地当备胎,当玩物,当一个守着寂寞,成为一个浪子或游子在外奔波后能一消疲惫的港湾,我们外人又能说什么?千金难买我愿意,说的大概就是如白薇这样的人吧。

白薇在日本开始文学创作并崭露头角,她的成名作是《苏斐》,这是一部表现女性为追求个性解放和爱情婚姻自由的三幕话剧,白薇自创自演,在剧中担当女主角。

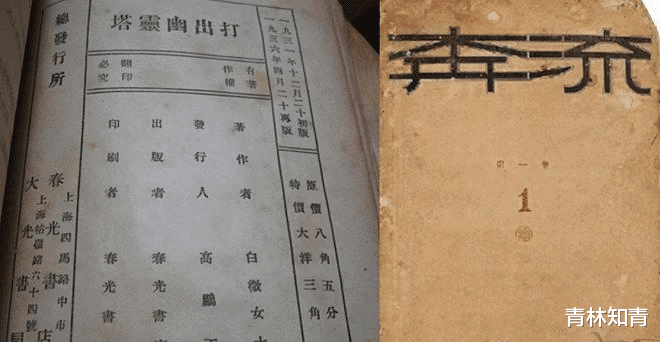

这部剧在当时引起不小的轰动,不仅在《小说月报》和鲁迅主编的《语丝》杂志上发表,可见鲁迅先生对她文学才能的认可,以至于当时在日本留学生中在名编剧这一类目中,有“男有曹禺,女有白薇”之说。

1926年白薇回国,在杨骚的介绍下与鲁迅结识,她写了《打出幽灵塔》,这是一部描写大革命时期一个土豪家庭的分裂的悲剧,又得到鲁迅的高度赞扬,并将其刊登在鲁迅刚开办的杂志《奔流》的创刊号上。

这一期间,白薇多部作品都在鲁迅的刊物上发表,她是创造社的早期成员,又在鲁迅的影响下加入“左联”,并同时又在丁玲和夏衍主编的刊物上发表作品,这一时期是白薇同郁达夫、柔石、冯雪峰等人一起,是进步刊物上出现频率极高之人,也是白薇人生最高光的时刻。

抗战爆发,她更是积极投入到抗敌洪流中,她担任《新华日报》特约记者,用手中的一支笔作武器,奔走在各个抗日战场,写下大量鼓舞人心,唤起民众的文章、诗歌和小说,在这国难当头的日子里,白薇以一个女性学者,为抗战胜利尽了自己的心智,作出了不俗的贡献。

内战爆发,正值其父母病故,她回乡治丧,受何香凝之托,在家乡教书,并参加了当地的游击队,她虽然没有正式参加共产党,但为党的事业亦是贡献殊多。

新中国建设后,本来分配在北京中国青年艺术剧院工作的她,积极响应号召,去了国家最需要去的地方,东北的北大荒,在那最艰苦的地方,她一待就是七年,后来又主动要求去了新疆,弄了一身的病回到北京,蛰居在北京和平里的一间小屋中,一直到1987年逝世,时年95岁。

白薇的一生,是反抗的一生,多病的一生、贫困的一生、创作的一生,亦是孤苦无依的一生,晚年她自嘲是“生无家,爱无果,死无墓”的“三无”人生,感觉自己活得很失败,她没有遗产,没有丈夫,没有孩子,也没有亲人。

后人将白薇的不幸都归罪于“遇人不淑”,遇到了那个渣男杨骚,作为一个 “在写字的女人里颜值还不错的人”,白薇与杨骚纠缠了20年,她陷在一份感情里,耗尽了一生,终究是无言的结局,更是获得了很多认识她的人众多的同情与不平。

白薇应该是那种不太会做人,运气又不太好的文艺女性,她本来有着一把好牌,被她自己打得个稀烂,何况,她没有一部让人能记得的名作,萧红有《呼兰河传》,丁玲有《太阳照在桑干河上》,如果要同张爱玲,那就更是无法相比较的了。

白薇是个心地很善良的人,她虽一生贫病交集,但却多次拒绝朋友和团体给她的捐款,她总是将所得稿费帮助更困难之人;她亦是个很单纯的人,对她认可的人,从来是听命任命,不带一点私心杂念,一生的才情,最后是被贫病压榨得踪影全无。

之所以这样说,是因为自抗战胜利后,白薇似乎就江郎才尽,再也写不出能让人钦慕的作品了,同是在北大荒,那里的丁玲依旧活力无限。

萧红和张爱玲,把各自的苦难吞下去,化作了不朽的传世之作,但是,白薇的苦难却并未开出花,酿出蜜,以至于有人说,“白薇的苦都白吃了”。

她似乎是消沉了,这是时代的必然,还是个人原因,我觉得应该是后者吧。

我看了一些白薇的作品,除了时代特征外,个性特征并不是很强,出彩点不多,这与她的生活经历也是有着极大关系的,风气影响是一方面,为生活所迫而迎合社会,亦是一方面。

这当然也被一些文学界的人所诟病,张爱玲就曾说:“如果必需把女作者特别分作一栏来评论的话,那么,把我同冰心、白薇她们来比较,我实在不能引以为荣。”这样直接点名道姓的藐视,对于张大小姐来说还是比较少见的。

1978年,为写《白薇评传》,作家白舒荣去采访了白薇,是这样描写她眼前的白薇:

“眼前的这位老人,头发稀疏蓬乱,脸上褐色老年斑像织了网的蜘蛛,眼睛被上下眼皮挤成一条缝,身上一件蓝布大襟棉袄,棉袄底边上白色缝线的每个针脚都足有半寸多长……尤其当她扶着两根棍子站起来的时候,不由使我想起风雪中乞讨捐门槛的祥林嫂……”

人生多难,满目悲然,白薇最后的时光真的是被击倒了,她在毫无希望,全无热度的生活中苦熬时光,活得寒碜无比,精神全无,可以说,她被生活压垮,精神被那虚无的爱情抽空了,成为一个没有活力的老太。

白薇构想中的爱情,不仅没有给她的人生带来丝毫光亮,反而是将她的生活充满着悲情气息,而是杀死活力的一把匕首。

当年一位风姿绰约的知性女子,变成这样一个可怜的女人,是时间的罪过还是生活的压力,于白薇来说,是对爱情的无望和空想,是一厢情愿单纯将她拉进了一个黑暗的深渊,却又拒绝所有向她伸出的援手。

1983年的夏天,为了给父亲写传记,杨骚的儿子杨西北来到和平里的那座旧楼,前来拜访白薇,他面对眼前的场景写下了这样一段文字:

“当房门打开时,一个老太太埋在矮矮的藤椅里,一只手软软垂落。地上有一本儿杂志,藤椅,几乎将门道塞住了。”杨西北没敢挑明身份,只是说自己是从福建漳州来的。

白薇看着这个年轻人,轻轻笑了起来,有些艰难地牵扯起脸上的皱纹儿,轻轻地说,“我从前的爱人也是漳州人。”

过了一会儿,老人又补充了一句,“我只有这个爱人。”