——从猪笼城寨到热搜江湖的荒诞进化论

一、票房神话:当怀旧经济练成"钞能力"

2004年《功夫》内地票房1.73亿的壮举,放在今天相当于张伟丽用咏春拳暴打泰森——看似不可能的任务,周星驰却用香港电影最后的倔强完成了。当年全国银幕数不足3000块,这个数字相当于每块银幕日均贡献58碗云吞面的利润。对比2023年某春节档电影靠"阴兵锁场"刷出的50亿战绩,《功夫》的票房纯度堪比包租婆没收过保护费的房租。

如今重映版票房再度破亿,短视频平台功不可没:抖音#如来神掌变装挑战#播放量超23亿次,快手上的"猪笼城寨模仿秀"让东北澡堂老板集体转行当群演。最绝的是00后发明的"功夫玄学"——考试前转发火云邪神表情包,配文"接一招蛤蟆功,挂科退散"。这种跨世代的文化寄生现象,让《功夫》成了影视界的"比特币",越老越值钱。

但细看数据会发现黑色幽默:4K修复版票房的62%来自"带娃观影"群体,孩子们看到斧头帮热舞时满脸问号,父母们却在《只要为你活一天》BGM响起的瞬间泪流满面。这场集体怀旧本质上是对抗焦虑的精神按摩,就像电影里阿星用"十块钱特效"冒充武林高手——明知是假的,但打工人需要这个童话。

二、演技修罗场:当草根戏骨暴打流量鲜肉

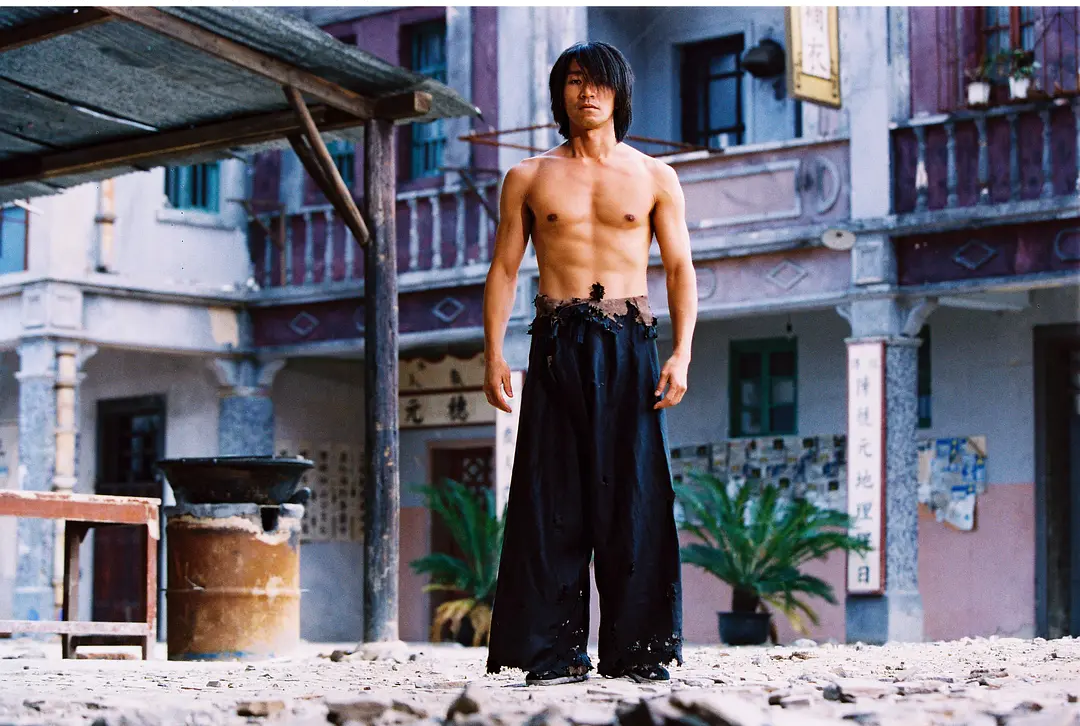

周星驰饰演的阿星是影视史上最狡猾的表演陷阱:你以为他在演小混混,其实在解构英雄叙事;你觉得他在搞笑,下一秒却用眼神刺穿江湖悲凉。那个边啃冰淇淋边流泪的长镜头,让方法派与体验派的争吵成了行为艺术——这分明是周氏独门"无厘头禅宗"。

元秋的包租婆早已突破演技评价体系,直接晋升为文化符号。她叼烟卷的弧度、塑料拖鞋拍地的节奏,比AI学习十万次后的数字人更鲜活。反观某流量小花翻拍的"时尚版包租婆",在小红书被群嘲"把市井气演成了柜姐甩脸"。至于火云邪神梁小龙,他用秃顶造型证明:真正的演技不需要发胶,谢顶的脑门也能反射出人性幽光。

最被低估的是酱爆(何文辉饰)。他顶着五十年不变的蘑菇头,用"包租婆怎么没水了"的哲学发问,在B站成为百万鬼畜素材。这种浑然天成的荒诞感,让北电教授们集体患上"学术失语症"——毕竟教科书里从没教过如何分析一个露半截屁股的喜剧天才。

三、批判风暴:当经典IP沦为资本"还魂丹"

《功夫》重映引发的狂欢,暴露了影视圈"考古式创作"的绝症。当某视频平台推出"AI换脸版《功夫》",让虚拟主播扮演哑女芳儿时,我们终于看清这场游戏的本质:文化资本正在把经典IP熬成心灵鸡汤,再用大数据漏斗灌进韭菜们的胃里。

更荒诞的是"元宇宙猪笼城寨"项目,NFT数字地产打着"重现武林江湖"的旗号,实则把斧头帮变成了区块链黑帮。那些花8888美元购买"包租婆虚拟房产"的冤种们,像极了电影里排队交保护费的小摊贩——只不过这次剥削他们的不是鳄鱼帮,而是穿着Web3.0马甲的资本新贵。

周星驰宣布要拍《功夫2》时,网友的PTSD集体发作:有人建议加入"直播带货蛤蟆功",有人担心出现"元宇宙如来神掌"。这种焦虑源于对经典改编的信任崩塌——当《新喜剧之王》把梦想换成硬广,《功夫2》会不会让阿星举着二维码收保护费?

建议周星驰下次重映直接上链发行"功夫币",毕竟现在连火云邪神都知道,脑壳接子弹不如钱包接韭菜!