想象有一个密封的箱子,里面装着一只猫、一个放射性元素、一个开关、一把锤子以及一个装有毒气的瓶子。

放射性元素有 50% 的概率发生衰变,如果衰变,就会释放出粒子,触发开关,进而使锤子落下砸碎瓶子,释放出毒气,猫便会被毒死;若放射性元素不衰变,猫则能安然无恙。从经典物理学的角度来看,猫的生死是确定的,要么死,要么活,只取决于放射性元素是否衰变这一客观事实。

然而,量子力学却给出了一个令人匪夷所思的结论。

在量子世界里,放射性元素并非处于 “衰变” 或 “不衰变” 的确定状态,而是处于 “衰变与不衰变” 两种状态的叠加态。

这就意味着,猫也随之处于 “生和死” 的叠加态。只有当我们对箱子内部进行观测时,这种叠加态才会瞬间坍缩,猫的状态才会确定下来,要么死,要么活,概率各为 50% 。

这一结论与我们日常生活中的经验大相径庭,在宏观世界里,我们从未见过一个物体同时处于两种相互矛盾的状态,比如一辆汽车,它要么停在那里,要么在行驶,绝不可能同时处于静止和行驶的状态。

但在微观的量子世界中,这种看似荒谬的现象却真实存在,薛定谔的猫这个思想实验正是巧妙地将微观领域的量子效应延伸到了宏观世界,以一种直观而又震撼的方式展现了量子力学的奇特之处。

要理解为什么会出现 “既死又活” 的猫,关键在于理解量子力学中的一个核心概念 —— 叠加态。

叠加态是量子世界区别于宏观世界的根本特征之一。

在我们所熟悉的宏观世界中,一切事物都具有确定性。就像我们看到的高楼大厦,它们稳稳地矗立在那里,位置是确定无疑的;路上行驶的车辆,其速度和位置在某一时刻也是可以明确测定的。

但当我们深入到微观世界,情况就截然不同了。

以原子结构中的 “电子云” 为例,电子并不是像我们传统想象的那样,沿着固定的轨道围绕原子核旋转。

实际上,电子的位置是非常不确定的,它会非常随机地出现在原子核周围,甚至可以同时出现在多个不同的位置。

从宏观的视角看,这些电子的分布就像是一团 “云雾”,因此被称为 “电子云”,电子云的密度代表了电子出现在不同位置的概率。

再比如,在量子世界里,如果把一辆小汽车看作微观粒子,那么它就不再像在宏观世界中那样,只能停在路边某个确定的位置。

相反,它有一定概率出现在其他任何地方,也就是说,小汽车的位置是不确定的,同时它的速度也是不确定的,它甚至可以同时处在两个不同的地方。这种不确定性与宏观世界的确定性形成了鲜明的对比,而叠加态就是对这种不确定性的一种描述。

在没有对量子系统进行观测时,微观粒子的各种属性,如位置、速度等,都处于一种叠加态,它们可能在这里,也可能在那里,实际上可以描述为同时处于多个状态的叠加。

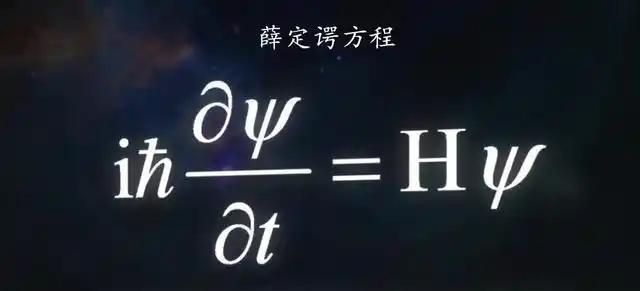

在量子力学中,有一个至关重要的方程 —— 薛定谔方程,它在量子世界的地位如同牛顿力学在宏观世界的地位一样举足轻重。

薛定谔方程主要描述了波函数随时间演化的规律,通过求解波函数,我们可以得到量子系统在某个时刻的概率。

这里的波函数,是量子力学中描述微观粒子状态的数学函数。然而,薛定谔本人并没有给出波函数的物理含义,这个问题后来由玻恩解决。

玻恩提出了 “概率波” 诠释,认为波函数描述的是微观粒子在某个位置、某个时刻出现的概率,这种诠释也被称为哥本哈根诠释。

根据哥本哈根诠释,在没有观测的情况下,微观粒子的状态是不确定的,处于叠加态,而观测行为会导致波函数坍缩,微观粒子的状态从叠加态瞬间变为确定的 “本征态”。

以薛定谔的猫实验中的放射性元素为例,在未对其进行观测时,放射性元素处于衰变与未衰变的叠加态,其波函数描述了这两种状态的概率分布。

当我们进行观测时,波函数坍缩,放射性元素的状态确定下来,要么衰变,要么未衰变,相应地,猫的状态也随之确定,要么死,要么活。

这种观测行为影响微观粒子状态的观点,是哥本哈根诠释的核心内容之一,也是导致 “既死又活” 的猫这一奇特现象产生的重要原因。

尽管量子力学在解释微观现象方面取得了巨大的成功,但其不确定性和观测作用的假设,引起了当时许多物理学家的质疑,其中就包括爱因斯坦和薛定谔。

爱因斯坦提出 “上帝不掷骰子” 来反驳哥本哈根学派的观点,他认为量子力学的不确定性背后一定存在更深层次的原因,只是我们尚未发现。

薛定谔同样对哥本哈根诠释表示不满,他提出薛定谔的猫这个思想实验,就是希望通过宏观世界中猫的 “既死又活” 这种看似荒谬的状态,来质疑哥本哈根诠释中关于量子叠加态的观点。

在他们看来,现实世界中不可能存在这样一只同时处于生死两种状态的猫,量子力学一定存在某些不完备的地方,可能存在尚未被发现的 “隐变量” 来解释量子世界的底层逻辑。

然而,后来的贝尔不等式表明,隐变量并不存在,这在一定程度上支持了哥本哈根诠释。但这并没有完全平息关于量子力学的争论,科学家们依然在不断探索和思考量子世界的奥秘,试图找到一种更加完备的理论来解释量子现象。

除了哥本哈根诠释,物理学界还延伸出了许多其他理论和设想,试图诠释薛定谔的猫这个思想实验。

多世界诠释

多世界诠释认为,在我们实施观测的一瞬间,世界就发生了分裂,会分裂出两个不同的世界。

在其中一个世界里,原子衰变,猫死了;而在另一个世界里,原子没有衰变,猫还活着。我们只能看到其中一个世界的现实,也就是我们所处的这个世界。

从更广泛的意义上来说,由于我们在现实生活中的一举一动都在进行观测,这意味着我们的任何选择都会分裂出无数个世界。

例如,当你走到十字路口,选择了直行,按照多世界诠释,实际上 “你” 在其他世界中同样选择了左拐或者右拐,每一种选择都对应着一个不同的平行世界。这种诠释虽然能够解释薛定谔的猫的叠加态问题,但由于其设想过于离奇,催生了大量平行世界,给人一种难以接受的感觉。

退相干诠释

退相干诠释认为,宏观物体不会展示出量子相干性,而是会发生退相干。宏观物体必定与其外部环境相互作用,即使组成环境的单个微粒很小,与宏观物体碰撞时能量交换可以忽略不计,环境也可以记录宏观物体的运动信息,从而与宏观物体形成量子纠缠,进而发生量子退相干。

在薛定谔的猫实验中,即使箱子是绝对密封的,放射性元素也早就与周围环境发生了相互作用,导致 “退相干”。

因为密封的箱子不可能完全杜绝与周围环境的相互作用,箱子本身、玻璃瓶、锤子,甚至猫本身都可以看作是 “观测者”,它们都会与放射性元素发生相互作用,使得放射性元素从叠加态瞬间坍缩为 “本征态”,从而猫的生死状态也随之确定。

隐变量诠释

隐变量诠释坚信,量子力学中那些看似诡异的现象背后,一定存在更为深刻的 “隐变量” 来进行诠释。

也就是说,我们目前尚未找到量子世界的底层逻辑,所以才会觉得量子力学如此神秘莫测。一旦我们找到这些隐变量,就可以用经典世界的思维来理解量子世界的诡异行为。然而,如前文所述,贝尔不等式的出现对隐变量诠释造成了一定的冲击,但这一诠释依然在不断发展和完善,试图寻找新的证据来支持自己的观点。

玻尔互补理论

玻尔认为,量子物体的波动性与粒子性互补,量子物体究竟是波还是粒子的问题没有实际意义,外在世界并非独立存在,而是无法摆脱地与人们对它的感知纠缠在一起。

在薛定谔的猫实验中,猫并非既死又活,而是非死即活,但猫的死活是互补的,猫的生存状态需要用死猫与活猫两个概念共同描述,缺一不可。