李祥|体育收藏家 北京祥体育博物馆馆长、中国收藏家协会副理事长、 体育博览杂志理事会文化与传播专委会主任

香港体育史,作为本土文化不可或缺的组成部分,与中国近代体育发展紧密交织,共同谱写了中华民族体育事业的壮丽篇章。从早期华人突破殖民壁垒、组建体育社团,到运动员在国际赛场为国争光,香港体育的百年历程,是自强精神与文化认同深度交融的生动写照。

殖民桎梏下的体育抗争(19世纪末—20世纪初)

在殖民统治的阴霾下,华人体育资源长期遭受垄断。1871年香港赛马会的全英文会员名册,以及1905年扫杆埔运动场“华人席”门票的稀缺,无声诉说着早期体育领域的种族隔离与不公。然而,华人并未屈服于这种压迫,而是以体育为武器,勇敢抗争。 1904年,华人学生群体挺身而出,创立中华游乐会,推广足球与田径运动,以实际行动挑战殖民者的体育霸权。1908年,莫庆、唐福祥等人组建的南华足球队,在1910年代表华南区夺得首届全运会足球冠军,标志着华人体育力量的正式崛起。这一时期,华人体育人以坚定的信念和不懈的努力,逐步打破了殖民者对体育资源的垄断,为华人体育的发展奠定了坚实基础。

体育组织的初建与华人体育的破冰(19世纪末—20世纪20年代)

1871年香港赛马会的诞生,开启了亚洲现代体育组织的先河。随后,1884年香港足球总会(亚洲首个足球管理机构)的成立,以及1890年香港网球公开赛(亚洲最早职业网球赛事)的举办,标志着殖民当局主导的体育体系逐步形成。然而,这一体系长期将华人排斥在外,木球会、游艇会等俱乐部均为外籍人士专属。 面对这种不公,华人体育人并未放弃。他们通过创立自己的体育社团,逐步在体育领域站稳脚跟。至1924年,南华体育会已发展为涵盖足篮排的综合性社团,其篮球队更是开创了香港华人篮球运动的先河。这一时期,华人体育人以顽强的毅力和不懈的努力,逐步打破了殖民者对体育领域的控制,为华人体育的发展开辟了新的道路。

国际赛场上的文化宣言(20世纪30年代)

20世纪30年代,香港体育迎来了辉煌时期。这一时期涌现出多位体坛先驱,他们在国际赛场上屡创佳绩,为华人体育赢得了国际声誉。 短跑名将陈振兴在1925年远东运动会上摘得华人首个短跑奖牌(100米银牌),标志着华人短跑运动的崛起。“亚洲球王”李惠堂率领南华足球队于1923年远征澳大利亚,取得6胜3平的佳绩,其领衔的中国队更在远东运动会十届八冠,彻底颠覆了西方对华人“体质羸弱”的偏见。1936年柏林奥运会上,8名香港球员占中国足球队半数名额,杨秀琼则以首位参加奥运游泳的华人女性身份打破两项全国纪录。这些辉煌成就不仅提升了香港体育的国际地位,更增强了华人同胞的民族自豪感和文化认同感。

女性体育的突破与抗争(20世纪30年代—50年代)

在女性体育领域,香港体育人同样取得了显著成就。1930年何丽琼创办全港首个女子游泳班,打破了性别桎梏,为女性体育的发展开辟了新的道路。1954年张洁雯在亚运会80米栏夺铜,成为香港首位亚运奖牌女性得主。泳坛传奇杨秀琼在1933-1934年间横扫全运会四金及远东运动会三金,其绣有“自强”字样的泳帽成为抗争殖民偏见的象征。这些女性体育人的卓越表现,不仅展示了女性在体育领域的无限潜力,更激发了广大女性参与体育运动的热情。

五、战后重建与文化输出(20世纪40年代—50年代)

战后,香港体育在废墟中重建,并迎来了新的发展机遇。1948年伦敦奥运会上,赤足参赛的聋哑马拉松选手楼文敖以顽强精神感动世界,展现了香港体育人的坚韧不拔。1954年“亚洲球王”姚卓然率香港足球队首征亚运获第四名,标志着香港体育在国际舞台上的进一步崛起。 这一时期,体育还通过影视作品走向大众。1959年电影《南华足球王》将李惠堂事迹搬上银幕,掀起全民足球热潮。这些影视作品不仅普及了体育知识,更激发了广大市民对体育运动的热爱和参与热情。

六、基础设施与社会变革(20世纪初—50年代)

体育基础设施的完善是香港体育发展的重要保障。1905年建成的扫杆埔运动场(今香港大球场前身)首次向华人开放,成为本土体育启蒙地标。1953年维多利亚公园公共游泳池的落成,则终结了殖民时期游泳设施种族隔离的历史。这些场馆不仅是竞技舞台,更是华人争取平等权利的见证。它们的建立和完善,为香港体育的发展提供了坚实的物质基础。

同根同源与回归后的新发展(20世纪50年代至今)

20世纪50年代,香港成立业余体育协会暨奥林匹克委员会,开始代表香港参与国际体育事务。1974年香港著名体育活动家霍英东为恢复中国在国际奥委会、国际足联、亚足协等国际体育组织的合法席位做出了巨大努力。他先后捐款8亿港元支持内地建设奥林匹克中心英东游泳馆、中国体育博物馆、中国武术院等,为祖国体育事业的发展做出了突出贡献。

1997年7月1日,香港回归祖国,成立了中华人民共和国香港特别行政区。此后,中国香港体育与中国内地的交流与合作不断增多,积极参与主办大型的国际赛事。香港体育得到了飞速发展,在2008年北京奥运会举办期间,香港协办了马术项目的比赛,为香港体育新发展觅得契机。这一时期,香港体育不仅在国际舞台上取得了更加辉煌的成就,更在促进香港与内地体育交流与合作方面发挥了重要作用。 香港体育史是一部充满抗争与融合、自强与荣耀的壮丽史诗。从早期华人突破殖民壁垒组建社团,到运动员在国际赛场为国争光;从体育制度的初建与华人体育的破冰,到女性体育的突破与抗争;从战后重建与文化输出,到基础设施与社会变革;再到同根同源与回归后的新发展,香港体育的百年历程见证了华人体育人的坚韧不拔和自强不息。如今,香港体育正站在新的历史起点上,继续书写着属于自己的辉煌篇章。

对于香港体育珍藏品展的举办,北京祥体育博物馆馆长李祥表示,2025年,第十五届全运会将由粤港澳大湾区联合举办,值此契机举办香港体育历史珍藏品展览,以丰富的史料与实物展品,呈现香港体育的百年辉煌与大湾区体育的蓬勃发展,这既是香港体育辉煌成就的集中展示,更是大湾区体育协同发展的历史注脚。当大湾区健儿在全运赛场并肩作战时,这些文物中封存的共同记忆,将成为最有力的精神纽带。

据了解,北京祥体育博物馆现收藏体育藏品3万件,其中全运藏品1500余件,香港体育藏品300余件,2021、2022年央视新闻播出习主席参观指导的体育藏品展览,为北京祥体育博物馆藏品。北京祥体育博物馆期待与各方合作共建体育历史文化博物馆及举办相关展览,我们愿提供全部展品原件支持,并负责展陈大纲的编撰与展览方案的策划。

香港体育历史藏品(部分)如下:

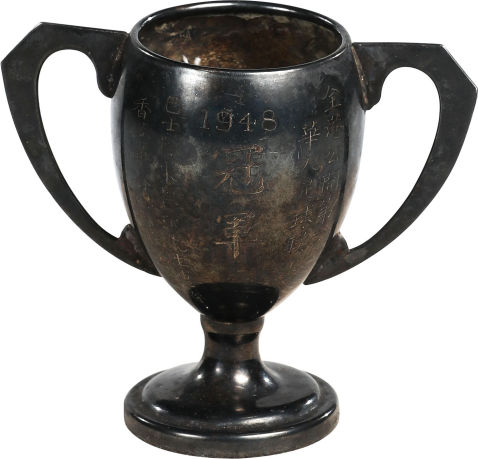

全港公开第一届华人足球联赛冠军奖杯

1930年香港英华书院田径奖牌

1931年岭南、中山和香港大学运动会银质奖章

1931年香港协会排球公开比赛亚军奖牌

南华体育会第八届运动会奖杯

1932年全港华人运动大会单车三英里竞赛第一名奖杯

1997年第八届全国运动会“奔向新世纪”,香港特区代表团团长霍震霆敬赠 湖北代表团惠存

1884-1964香港赛马会成立80周年奔马铜雕塑

1949年香港南华体育会第廿八届征求大会纪念章

1949年香港中华业余游泳联会第二届全港华人游泳比赛大会奖牌

1937年3月14日全港华人第二届长途赛跑纪念章

咏春体育会证章

1975年港九奥晨运同人横渡澳氹大桥盛会纪念奖牌(何鸿燊 霍英东敬赠)

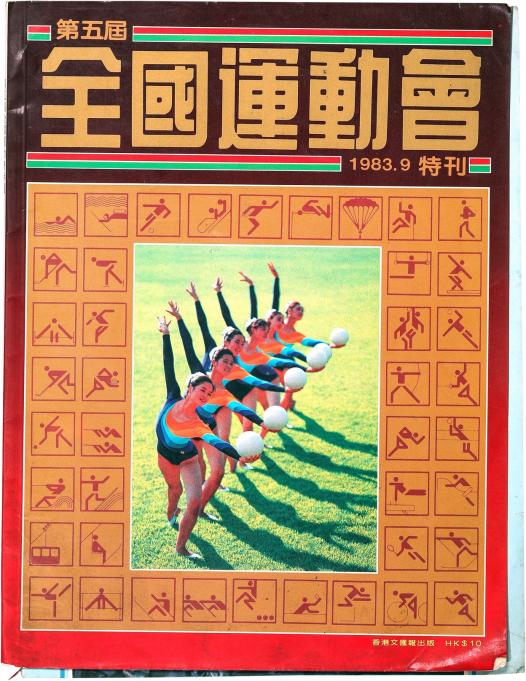

1983年香港文汇报出版 《第五届全国运动会特刊》 内页有霍英东致辞