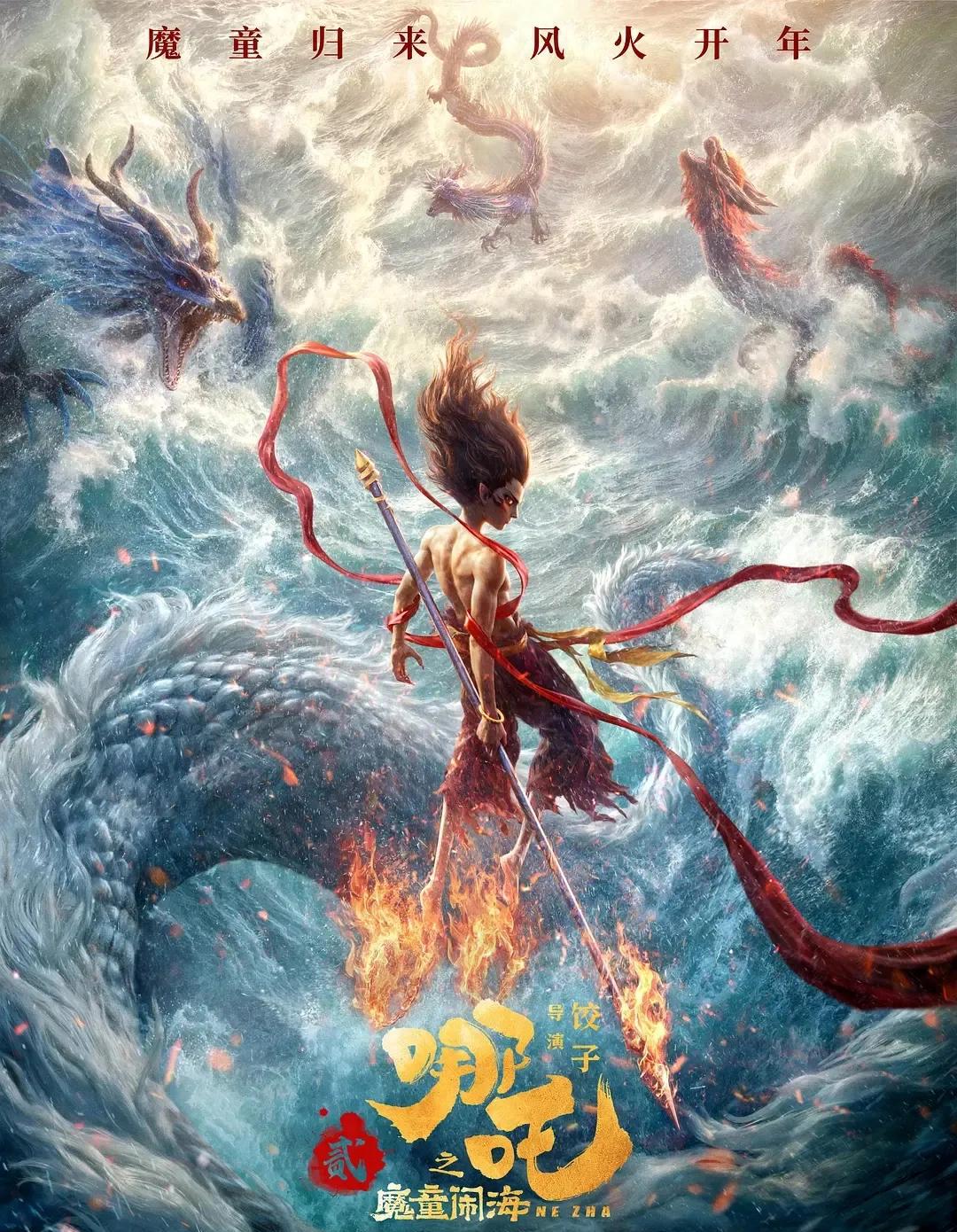

最开始我也对《哪吒2》报以最大期待,毕竟前作让大家看到了国产动画电影的顶级水平,但是这一次的观影体验告诉我们最重要的并不是那些炫目的特效和高科技,而是一个能打动人心的完整故事。

电影开头的几个画面确实让人惊艳,技术水平的提升一目了然,但是随着剧情的推进,观众的情绪却越来越迷茫。

有些观众说龙王和李靖的纷争应该是主线,可是这条线还没展开就被升仙考核的剧情打断了。

故事的走向突然转向了陈塘关被毁,正当观众沉浸在这个悲伤的氛围中时,无量仙翁捉妖炼丹的剧情又横空出世。

电影团队似乎想把每一个点都做到极致,结果反而让整体剧情变得支离破碎,就像一盘被打乱的拼图。

这种剧情结构让人想起那些走错路的学生,明明有一条笔直的大路不走,偏偏要选择弯弯曲曲的小路。

观众在看完电影后会感觉很累,因为要记住太多新角色和新概念,而这些元素又没有得到充分的展现。

团队的技术水平确实达到了一个新的高度,但是在讲故事这个最基本的能力上却出现了倒退。

制作团队的扩大本应该是一件好事,但是在这部电影中却变成了累赘。

每个部门都想把自己负责的部分做到极致,结果就是所有人都在追求完美,却忽略了整体性。

美术部门想要最炫酷的画面,配音想要最完美的台词,编剧想要最动人的故事,但是这些追求并没有形成合力。

最后剪辑时面临着一个艰难的选择,因为每个部分都做得很好,实在不忍心删减。

但是电影时长只有两个小时,想要把所有精彩的部分都塞进去,结果就是每个部分都被压缩了。

这就像在一个小小的花瓶里硬要插入太多的鲜花,最终只能得到一个杂乱无章的效果。

团队的创作激情被过度的完美主义束缚住了,反而失去了讲好故事的初心。

这种现象提醒我们,有时候Less is more这句话是有道理的。

动画特效确实让人眼前一亮,但是这些炫丽的画面并不能掩盖故事本身的问题。

哪吒和申正道的打戏场面持续了将近十分钟,画面确实震撼,但是对推动剧情毫无帮助。

这些时间如果用来展现无量仙翁的背景故事,或者深入描写其他角色的心理变化,可能会让电影更有深度。

观众看完之后记住的只有冰与水的变换特效,却记不住人物之间的情感纠葛。

特效应该是服务于故事的,而不是喧宾夺主,成为故事发展的绊脚石。

制作团队似乎过分迷恋于展示技术实力,却忽视了故事才是打动人心的关键。

即便是再华丽的包装,如果里面是空的,也无法给观众留下深刻的印象。

用技术来掩盖故事的不足,这种做法在好莱坞已经证明是行不通的。

这部电影的问题暴露出了我们电影工业化过程中的一些深层次问题。

过度的分工可能会导致创作者失去对作品的整体把控能力。

每个部门都专注于自己的领域,却缺乏一个能够统筹全局的核心。

商业化的压力让创作者不得不考虑更多的因素,而不是单纯地讲好一个故事。

观众的观影习惯在改变,但是过度依赖视觉刺激可能会影响电影的艺术价值。

我们需要重新思考动画电影的创作模式,找到商业与艺术之间的平衡点。

这不仅仅是《哪吒2》的问题,而是整个行业都需要面对的挑战。

或许我们应该放慢脚步,重新思考什么才是真正重要的。

其实这部电影真的给我很多思考,它像是一面镜子照出了现在整个行业的问题。

我们总是在追求更快更高更强,但有时候慢一点反而能看得更清楚。

做动画电影不是在跑马拉松,不需要每一步都紧绷着,有时候放松一点可能效果更好。

电影里的土拨鼠就想好好吃顿饭,申正道就想当个老师,石叽娘娘就想做个美人,他们的愿望其实都很简单。

可能我们也该学着简单一点,不要把每件事都搞得太复杂。

《哪吒2》给我们上了一课,它告诉我们再厉害的技术也比不上一个走心的故事。

可能很多人会说这部电影不够好,但是它确实让我们看到了很多问题。

这些问题不全是坏事,至少它让我们知道下一步该往哪里走。

有时候我觉得做电影就像在做一道菜,材料再好也得会烹饪,火候掌握不好就会适得其反。

《哪吒2》的制作团队很努力,这一点从每一帧画面都能看出来。

但是可能他们太努力了,反而忘了最初想要讲一个好故事的初心。

说真的,我也不知道下一部会是什么样子,但我希望他们能找到那个平衡点。

电影是用来讲故事的,不是用来炫技的,这可能是最朴素的道理了。

不过话说回来,每个人看电影的角度都不一样,我说的这些也就是个人感受而已。

这部电影的意义可能不在于它做得多好,而在于它让我们思考该怎么做得更好。

它像一个转折点,告诉我们技术进步的同时,不能忘了初心。

每个人对好电影的标准都不一样,这没什么对错。

电影就是这样,它让不同的人看到不同的东西。

有人看到了特效的进步,有人看到了故事的不足。

但最重要的是,它让我们开始思考什么才是真正重要的。

我觉得这才是这部电影最大的价值。

可能过几年再看,我们会有不一样的感受,这也是电影的魅力所在。