2006年的“彭宇案”如同一颗投入社会湖面的石子,激起的涟漪至今未平。尽管后续调查证实彭宇与老人确有碰撞,但判决中“不是你撞的,为何要扶”的争议性逻辑,却成为公众心理的转折点。这一案件不仅让“扶不扶”成为道德拷问,更催生了社会对善举的普遍警惕。2011年春晚小品《扶不扶》以幽默形式映射现实,舞台上的误会与和解虽令人捧腹,现实中却难掩东郭先生们的无奈——行车记录仪销量激增、救助前需录像自证,成为善意被异化的荒诞注脚。

李玫瑾建议:用法律重构善意的安全感

面对“扶老被讹”的乱象,中国人民公安大学教授李玫瑾提出了一项颇具突破性的建议:**若被救助者或其家属在无证据情况下索要高额赔偿,应认定为敲诈勒索,情节轻微者亦需高额罚款**。这一主张的核心在于通过提高讹诈成本,遏制“无本万利”的恶意行为,从而保护救助者的合法权益。

李玫瑾指出,当前法律实践中,讹诈者往往因“低成本、零风险”而肆无忌惮。例如广东吴伟青案中,老人家属在警方鉴定证明其摩托车无碰撞痕迹后,仍强行索要20万元赔偿,最终导致吴伟青含冤自尽,而讹诈者却未受任何惩罚。此类案例暴露了法律对恶意诬陷的惩戒缺位,助长了“讹诈产业链”的滋生——从碰瓷豪车到诬陷路人,讹诈者利用社会对弱者的同情,将道德义务扭曲为牟利工具。

湖南案例:司法实践中的破冰与启示

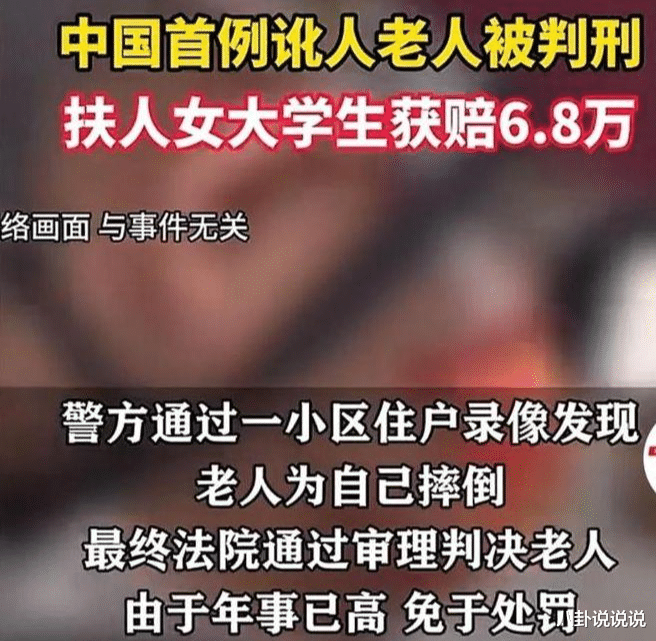

2023年湖南某案的判决,成为李玫瑾建议的实践印证。一名女子扶起摔倒老人并垫付医药费,反被家属以“心中有愧才救人”为由索赔。尽管监控证明其清白,家属仍索要后续费用。法院最终认定家属行为构成欺诈,判决其返还垫付款、赔偿精神损失6万元并处以拘留[citation:用户提供]。这一判决的意义不仅在于个案公正,更释放了明确信号:法律不再纵容“谁弱谁有理”的逻辑,而是以事实为依据,为善意撑腰。

此案与2024年最高人民法院发布的网络敲诈典型案例形成呼应。最高法强调,对利用弱势身份实施勒索的行为,需依法严惩,尤其是针对未成年人等特殊群体的犯罪,更应降低入罪门槛、加重处罚。这表明司法系统正从“息事宁人”转向“主动亮剑”,以刚性法律重塑社会信任。

李玫瑾的建议及湖南案例的实践,揭示了解决“扶老被讹”问题的三重维度:

1. 法律威慑:通过明确敲诈勒索的定罪标准,让讹诈者付出远高于收益的代价,从根源上遏制投机心理。

2. 证据规则优化:推行“谁主张谁举证”,避免救助者陷入自证清白的困境。

3. 社会支持体系:完善医疗保障与养老福利,减少老人因经济压力铤而走险的动机。

然而,法律仅是底线,道德重建仍需多方合力。如媒体应避免渲染“老人变坏”的标签化叙事,转而倡导客观报道;教育需从童年培养同理心,而非将助人异化为风险计算。唯有法律兜底、道德引领、社会保障三位一体,才能让“扶不扶”不再是选择题,而是文明社会的必答题。

从“自证清白”到“自信施救”

彭宇案的阴影终将散去,但它的警示意义长存:一个社会的文明程度,不在于其高楼大厦的数量,而在于弱者摔倒时能否被温柔扶起。李玫瑾的建议与湖南案例的判决,标志着我们正从“道德滑坡”走向“法治爬坡”。当法律为善意筑起防护墙,当讹诈者不再逍遥法外,人们终将重拾“助人无忧”的底气——那时的善意,方能纯粹如初。