一位九旬老人颤抖着双手,拆开一封意外的信件。当他目光落在信中的字句时,仿佛时间静止了。那个失踪整整三十年的儿子,那个他以为永远失去的亲人,竟然有了消息。这封信不仅带来了儿子的音讯,更揭开了一个震撼人心的秘密——他的儿子,黄旭华,为祖国隐姓埋名三十载,成为了国家核潜艇事业的中流砥柱。

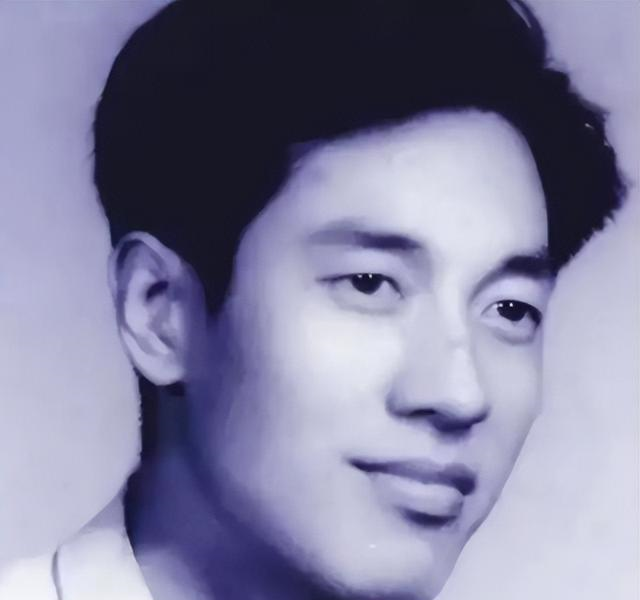

黄旭华出生于1924年的广东省海丰县,原本应过着无忧无虑的童年。然而,1937年日本侵略者的炮火打破了一切。战争的残酷在他心中种下了深深的爱国种子。年幼的黄旭华在硝烟弥漫的环境中艰难求学,他逐渐明白,唯有国家强大,人民才能安居乐业。这份赤诚的爱国情怀,成为他一生奋斗的动力。

1949年,黄旭华从上海交通大学船舶系毕业,正式投身新中国的建设。他被分配到上海的造船企业,凭借过人的才华和对造船事业的热爱,迅速成为单位中的佼佼者。1958年,上级找到他,分配了一项关乎国家安全的绝密任务,要求他立即动身赴京。他没有多问,只问了一句:“什么时候出发?”就这样,他告别了妻女,开始了长达三十年的隐姓埋名。

黄旭华来到一座荒凉的海岛,与一群志同道合的科技工作者共同投身于核潜艇的研制工作。这是一项前所未有的挑战,既缺乏详尽的资料,也没有先进的设备。作为技术总负责人,黄旭华带领团队从零开始,日以继夜地钻研设计,甚至自己动手制造仪器设备。12年的艰苦岁月,他们用信念和汗水凝聚成力量,终于在1970年成功研制出中国第一艘核潜艇——“长征一号”。

核潜艇的问世并未让黄旭华止步。他意识到,要让核潜艇真正形成战斗力,必须攻克深潜试验这一难关。1988年,已过花甲之年的他决定亲自随艇下潜,以身作则带领团队直面挑战。下潜前,他坚定地说:“今天我们不是为了‘光荣’地牺牲,而是要胜利地凯旋!”在他的鼓舞下,试验团队成功完成了深潜任务,标志着中国核潜艇技术跻身世界先进水平。

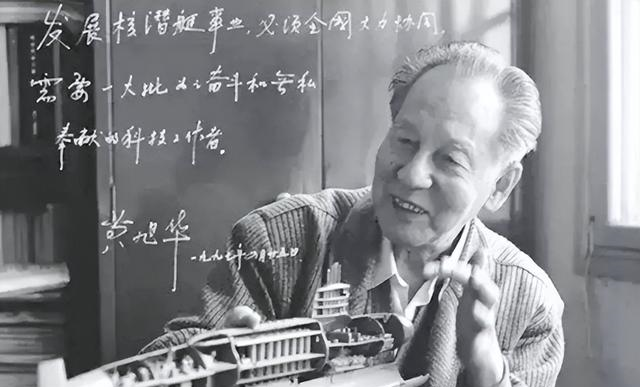

即便在95岁高龄,黄旭华依然心系核潜艇事业。2019年,他站在人民大会堂的领奖台上,荣获国家最高科学技术奖。他在信中写道:“为了核潜艇,我愿意一次把热血流干。”这不仅是他的人生格言,更是一代代科研工作者的精神写照。正是无数像黄旭华这样的无名英雄,用毕生的奉献托举起共和国的强国梦。

黄旭华的故事,是中国科技发展的缩影,更是中华民族不屈不挠、勇攀高峰的精神象征。从“两弹一星”到“九天揽月”,一代代科研工作者的足迹深深烙印在祖国的复兴之路上。他们的名字或许不为人知,但他们的贡献将永远铭刻在历史的长河中。今天,当我们回望这些伟大时刻,更应传承他们的精神,以更加昂扬的姿态,迎接新的挑战,书写属于新时代的辉煌篇章。