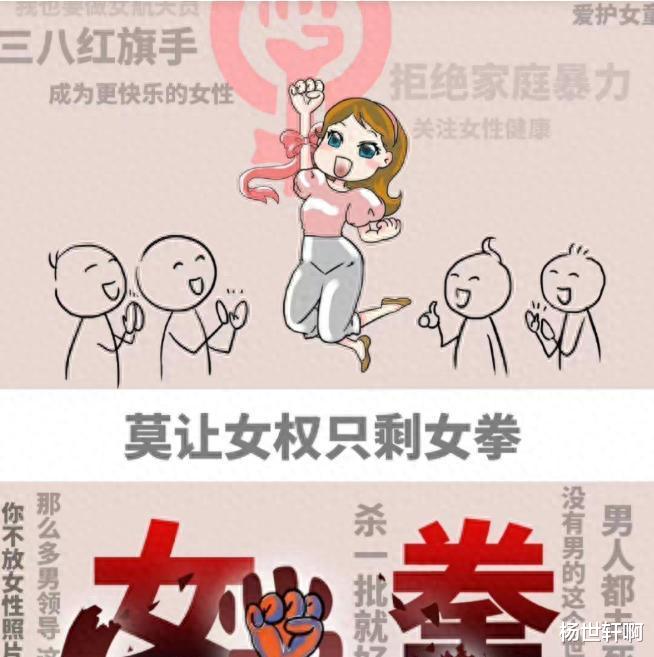

女权博主们又开始搞事情了,这回连《哪吒2》都没放过,说什么丑化女性角色,真是闲得慌。

女权电影搞得情侣都不敢来看电影了,谁愿意花钱买吵架啊。资本被忽悠说什么女性独立才是主流,结果《哪吒2》一出来就打脸了,原来观众还是喜欢看传统的东西。这些女权博主真是害人不浅,把好好的电影市场都搞得一团糟,资本这回可算是醒悟了。不过话说回来,这些女权博主也不全是坏事,至少让创作者开始重视女性角色的塑造了,不再是以前那种花瓶角色。但问题是,有些创作者为了避免争议,反而把女性角色写得太过刻意,搞得整个剧情都不自然了。

观众也被这些争议搞得莫名其妙,本来看个电影图个乐呵,结果还得担心自己是不是政治不正确。有些人干脆不看了,觉得太麻烦,还有些人则是专门挑女权电影来看,就为了在网上吵架。这种情况下,电影院的生意能好才怪呢。资本方面也是左右为难,投资女权电影怕赔钱,不投又怕被骂,真是进退两难。

《哪吒2》里那个石矶娘娘也是够倒霉的,本来就是个搞笑角色,结果被女权博主们盯上了,说什么丑化女性形象。其实仔细想想,这个角色设计得挺有意思的,打破了传统反派的刻板印象,反而给人一种喜感。但是在某些人眼里,这就成了对女性的歧视。这种过度解读真是让人哭笑不得,难道以后所有的女性角色都得是完美无缺的吗?那样的话,电影还有什么意思?

不过话说回来,这种争议也不是完全没有意义。至少让大家开始关注电影中的性别议题了,不再是以前那种男主角一个人包揽所有英雄事迹的套路。但问题是,有些人太过极端了,动不动就上纲上线,搞得创作者都不敢大胆创作了。这样下去,恐怕以后的电影都要变成一个模子里刻出来的了,那可就真没意思了。

这种争议最直接的后果就是观众群体的分裂。有些人坚决支持女权电影,认为这是推动社会进步的必要手段。另一些人则觉得这种电影太过刻意,失去了娱乐性。两派人马在网上吵得不可开交,搞得评论区跟战场似的。这种情况下,电影的口碑自然是好不了,票房也跟着受影响。长此以往,恐怕整个电影市场都要被搞垮了。

不过,这种分裂也不全是坏事。至少让市场更加细分了,针对不同观众群体的电影也越来越多。但问题是,这种细分是否真的有利于电影行业的发展?毕竟电影是一种大众娱乐,如果观众群体太过分散,那么每部电影的受众就会变少,投资回报率自然也就降低了。这对整个行业来说,未必是件好事。

对于创作者来说,这种情况简直就是噩梦。你要是不顾及女权议题,就会被骂;要是太过顾及,又会被说刻意讨好。这种两难的境地,让很多创作者都不知道该怎么办才好。有些人干脆放弃了,转行去做别的了;有些人则选择了妥协,但结果往往是作品质量下降。这种情况下,真正能做出好作品的创作者反而变少了,这对整个行业来说都是一种损失。

不过,也有一些创作者选择了迎难而上,试图在这种争议中找到平衡点。他们努力塑造立体的女性角色,既不失独立性,又不显得刻意。这种尝试虽然困难,但也为整个行业提供了新的思路。也许,未来的电影创作会因此变得更加多元化,这倒是一个意想不到的好处。

在这场性别叙事的争论中,资本其实是最为尴尬的一方。一方面,他们需要迎合市场需求,投资那些能赚钱的项目;另一方面,他们又不得不考虑社会影响,避免被贴上不正确的标签。这种左右为难的处境,让很多投资人都感到头疼。有些人选择了观望,等待局势明朗;有些人则试图两边下注,希望能够平衡各方利益。

但问题是,这种做法真的能解决问题吗?短期内也许可以,但长远来看,恐怕只会让整个行业陷入更深的困境。毕竟,电影创作不是简单的数学题,不是投资多少就一定能有多少回报。如果资本方面过于谨慎,反而可能错过一些真正有价值的项目。这对整个行业的发展都是不利的。

在这场争议中,各大网络平台的推荐算法也起到了推波助澜的作用。为了提高用户粘性,这些算法往往会推荐那些有争议的内容,因为这样更容易引发讨论。结果就是,一些本来并不那么重要的争议被无限放大,成为了网络热点。这种情况下,理性的声音反而被淹没了,整个讨论氛围变得越来越极端。

不过,这种现象也反映出了当前社会的一些问题。人们似乎越来越缺乏独立思考的能力,容易被算法牵着鼻子走。这不仅影响了电影行业,也对整个社会都产生了深远的影响。也许,我们需要重新思考一下,到底什么才是真正重要的东西。

这场性别叙事的争论,不仅影响了国内市场,对国际市场也产生了一定的影响。一些原本在国际上很受欢迎的中国电影,因为这些争议反而失去了一些观众。有些国外观众觉得这些争议太过政治化,失去了电影本身的娱乐性。另一些人则认为这反映了中国社会的进步,对此表示支持。这种复杂的反应,让很多电影制作方都感到困惑,不知道该如何平衡国内外市场的需求。