全国中小学生开学的第一个周末,《哪吒之魔童闹海》的票房迎来了新的高潮。

周六当天,该片单日票房突破5亿元,创下了中国电影的又一里程碑。

这是上映25天之后,依然能够实现单日票房突破5亿的重要标志。

这一单日票房之高,足以让许多影片的总票房望尘莫及。

在充满欢声笑语的观影热潮背后,央视新闻频道于周日开始全方位跟踪报道。

从《朝闻天下》到《正午时分》,到《共同关注》,一系列报道不断推高了观众的期待。

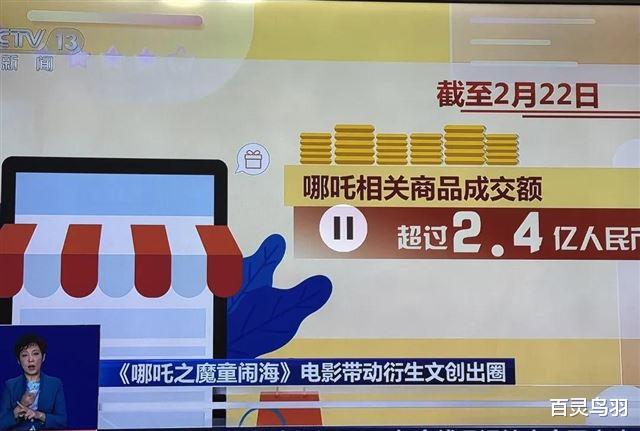

统计数据显示,该片官方授权的周边产品已经售出超过2.4亿。

从藕粉到同人文,再到丰富的元素饰品,这部电影几乎掀起了一场消费热潮。

去年,尝试多种途径撬动的消费市场,如今被这一部电影轻而易举地带动起来。

然而,这样一部电影在取得成功的同时,却仍然遭遇到了一些势力的抹黑与攻击。

理想与现实的碰撞在票房持续上升的背景下,《哪吒之魔童闹海》的成功让许多业内人士大跌眼镜。

该影片于周六报收5.054亿,比前一日上涨133.7%。

这一成绩不仅超过了首日票房,更打破了市场上的许多预测。

在电影上映初期,投资方光线传媒的老总王长田并未提前购买排片,导致影片初期票房反而不尽如人意。

这一玩笑如今被反复提起,成了业界内外的调侃。

然而,单凭票房的数据并不能真正揭示这部影片的意义。

另有两则关于这部电影的新闻同样引起了媒体的关注。

首先是贵州的一家IMAXGT影厅,在近几年濒临倒闭的情况下,终于借助《哪吒》的热潮迎来了复苏。

曾经如梦似幻的特效场馆如今座无虚席,热潮下的票务预订甚至延续至三月初。

这不仅仅是电影票房的胜利,更反映出市场在电影产业振兴下的生机勃勃。

另一方面,是来自中国香港的消息。

经过四大发行商竞争和中央的调停,这部电影终于在2月22日与观众见面。

上映首日便打破了多项纪录,成为脍炙人口的热门话题。

这不仅是《哪吒之魔童闹海》的成功,也是对整个中国动画产业的认可。

这一切似乎预示着,这部影片早已超越了单一的商业价值,开始承载更广泛的文化期待。

文化传递的重要使命随着票房的腾飞,央视的报道开始关注《哪吒之魔童闹海》背后更深远的文化意义。

他们不仅仅在讨论影片的经济效益,而是更深层次地探讨电影所承载的文化自信。

可以说,《哪吒之魔童闹海》在国际舞台上的崛起,是一次真正的文化输出。

在近几年国家大力提倡文化自信的背景下,《哪吒之魔童闹海》如同一把利剑,成功撕开了文化竞争的封闭态势。

这样的进程并不是偶然,而是在特定时机和环境下成长的结果。

如果这部电影出现在五年前,或许官方的重视程度不会如此之高,但在当下这样急需展示中国文化的背景下,它成为了恰如其分的选择。

哪吒作为中国传统文化的一部分,承载着反抗精神,已经成为了许多中国人心中的文化符号。

他所带来的文化力量,不仅能引起国内观众的共鸣,更能够在国际上找到认同感。

在如今的时代,哪吒成为了中国文化走向世界的突破口。

异议与反思的必要性不可否认的是,作为一部备受瞩目的电影,《哪吒之魔童闹海》绝非完美。

尽管导演和团队倾注了极大的用心,但影片所存在的问题依然显而易见。

为了迎合低年龄段儿童观众,影片设置了不少低龄化的笑话。

在这一背景下,观众的反应自然也是多元的。

一部作品,理应存在各种不同的声音。

然而,有些异议的声音,显得尤其突出且令人困惑。

为何一些观众选择集体抨击这部影片,并以相似的角度进行批评?

有人说“九岁的女儿看了之后觉得不对劲”,也有人提到“用哪吒的妈妈去献祭”。

诸如此类、千篇一律的质疑声,似乎在暗示着这部电影触动了某些人的神经。

真正的问题是,谁在背后操控这些评论?

为何会有如此大规模的水军出现在这场文化争议中?

显然,《哪吒之魔童闹海》的成功,并不只是票房的突破,更牵动了各方利益的再分配。

在这个意味深长的时刻,文化的碰撞显得尤为重要。

结语《哪吒之魔童闹海》不仅仅是一部电影,而是中国文化自信与复兴的重要体现。

在不断上升的票房背后,隐藏着文化传承与创新的深刻意义。

票房的成功虽让人振奋,但舆论的多元与反思同样必不可少。

在这场文化输出战争中,哪吒化身为文化使者,承载着中国精神走向世界。

未来的道路任重而道远,但只有在这种多元的环境中,文化才能真正得到传承与发扬。

让我们一同期待,未来的中国文化能够在更广阔的舞台上闪耀光芒。