2020年12月根据央广网的报道,在17日凌晨嫦娥五号的返回器像是划过天边的一颗流星,带着从月球挖到的土壤回到了中华大地上。在这之后,人们根据这些月壤样品解开了更多有关月球的秘密,得到了丰富的实验结果。

央广网报道的嫦娥五号顺利回归消息

而它的成功返航也让人们想起了中国首颗返回式卫星的故事。那么,嫦娥“挖土”归来到底有多难呢?让我们结合前者和今朝,再来看看这其中的辛酸付出与骄傲。

中国首颗返回式卫星的故事大家都知道,上世纪美苏开启太空争霸的时间大约是20世纪50年代初,那时的我们刚刚建国,身上还残留着战火和掠夺的痕迹。

美苏太空争霸开始时我们还是小透明

但是中国却并不甘于落后别人,所以在经过了十几年的积淀和发展之后,我们也开始着手研制各种卫星和探测器。

中国首颗返回式卫星,是人们从1966年开始研制的,被称为FSW。所谓“十年磨一剑”,在1975年11月底,这颗卫星成功在酒泉卫星发射中心发射。

当然发射并不是难事,因为早在这之前我们就已经成功发射过卫星,其中最为著名的应该就是在1970年成功发射的首颗人造卫星“东方红一号”了。

东方红一号的成功发射振奋人心

而返回式卫星的终点就在于“有去有回”,所以在其成功发射之后,任务并没有完成,地面的科学家依旧在严格地监控其动态。在卫星成功飞行3天之后,人们决定让它开始返航。

咱们总说“上山容易下山难”,其实“上天下地”也是同理,因为这要求卫星必须正常运行,按照计划行事。一旦其中的某个仪器和地面的测控出现问题,那么回收都难以顺利完成。

正常在轨运行的卫星

为了能够让卫星成功返回和回收,不仅预定回收区的人们十分紧张,监测卫星位置的测控部门也早早就进入了沙漠深处。

更重要的是,由于那时的通讯不像如今这样方便快捷,就连邮电部门都参与其中,调用了百余条专业线路以供各个部门通讯。

回收卫星需要多个测控点共同协作

结果还是意外频发,先是遭遇了气源曲线下降的问题,这意味着卫星的姿态可能无法控制和调整。紧接着好不容易熬到了返航之后,地面发布指令的计算机却又歇菜了,无法及时发出开伞的命令。

在这种情况下,卫星肯定无法落在预定地点了,甚至再晚十几秒下达指令,它就直接朝着别的国家飞去了。

因此当时的关键人物祁思禹还是下达了降落指令,不出所料,卫星并未落到四川遂宁,而是落到了贵州,并且把当地的百姓吓了一跳。

密切关注卫星动向及时发布命令的祁思禹

不过好在还是落在了中国本土,这比预期的结果已经好得多了。

当然,由于减速伞开伞失败,卫星已经面目全非了,返回舱也被甩了出去,现场可谓是一片狼藉。但是这是中国首次让返回式卫星顺利回归,而且咱们是从零基础开始做的,所以对于我们来说依旧是巨大的胜利。

被诸多围观群众围观的首颗返回式卫星

就这样,在太空争霸领域是“小透明”的中国,成为了继美国和苏联之后,第三个拥有回收卫星能力的国家。并且,在这之后,我们又进行了多次回收卫星实验,取得了多项研究成果,给后来嫦娥五号去月球挖土顺利回归积攒了大量的经验。

那么,嫦娥五号的挖土返航之旅又经历了什么呢?为什么“上天”容易,“落地”难?

返回式卫星的复原图

嫦娥五号的组成与任务分割嫦娥五号由着陆器、上升器、轨道器和返回器四个部分组合。它们各自肩负着不同的职责,需要有独立工作和协同工作的能力。

并且,由于处在不同任务阶段时的需求不一样,探测器还会展现出不同的形态变化。

嫦娥五号分为多个部分

因为这次任务与此前不同,并不是一去不复返,而是要成功挖土并把月壤带回来,所以人们就根据嫦娥五号的任务需求和工作过程,将整个飞行任务划分成了11个阶段。分别是,发射入轨、地月转移、近月制动、环月飞行、着陆下降、月面工作、月面上升、交会对接和样品转移、环月等待、月地转移和再入回收。

当然,一些报道为了将其进一步精简描述,往往会将一些任务合并在一起来说。不过,咱们既然要了解嫦娥五号“挖土”的种种艰难,还是得知晓详细的任务流程。

嫦娥五号的任务可以拆分为多个阶段

它是如何挖土归来的?在2020年11月末,嫦娥五号搭乘着长征五号运载火箭于文昌发射场顺利出发,探测器上的设备均处于主动段工作模式。

紧接着它进入了地月转移轨道,并且在这一阶段完成了对日定向、轨道器太阳翼展开以及相关位置修正之后,到达了近月点,飞行耗时总计112小时左右。

这之后开始进入近月制动段,在这一阶段完成两次近月点减速制动,最终进入了环月轨道。

成功进入环月轨道的嫦娥五号

接下来,嫦娥五号就开始进行环月飞行,轨返组合体和着陆上升组合体渐渐分离。去往月球挖土的工作,就交给着陆上升组合体了,它从15公里的高度动力下降初始点,朝着月面软着陆既定地点下降。

当其着陆时已经是12月1日晚上十一点多了,着陆点选在了距离Apollo和Luna探测器较远的位置,采集到了“年轻”的月海玄武岩样品,可以为月球的具体年龄以及演化过程中地质活跃的作用时间提供全新的参照。

嫦娥五号采集月壤的位置示意图

这之后嫦娥五号就抓紧时间在月球表面进行探测和挖土工作,将大量的月壤进行封装之后揣了起来,并且在12月3日开始从月面起飞,将带着珍贵月壤的上升器又送回了环月轨道。

在环月轨道当中,轨返组合体已经等了很久了,最终于12月6日与其完成交会对接。

需要注意的是,这是中国首次实现了月球轨道的交会对接。在顺利将上升器的样本“拿”过来之后,二者又分离了,接下来的返乡之路,就只能轨返组合体自己走了。

成功着陆并开始工作的嫦娥五号

环月等待阶段过了大约6天,探测器的飞行就进入了月地转移段,轨返组合体成功进入月地转移轨道,并且完成了轨道中途修整。

此外,返回器和轨道器也要分家了,二者在这里完成了分离工作。

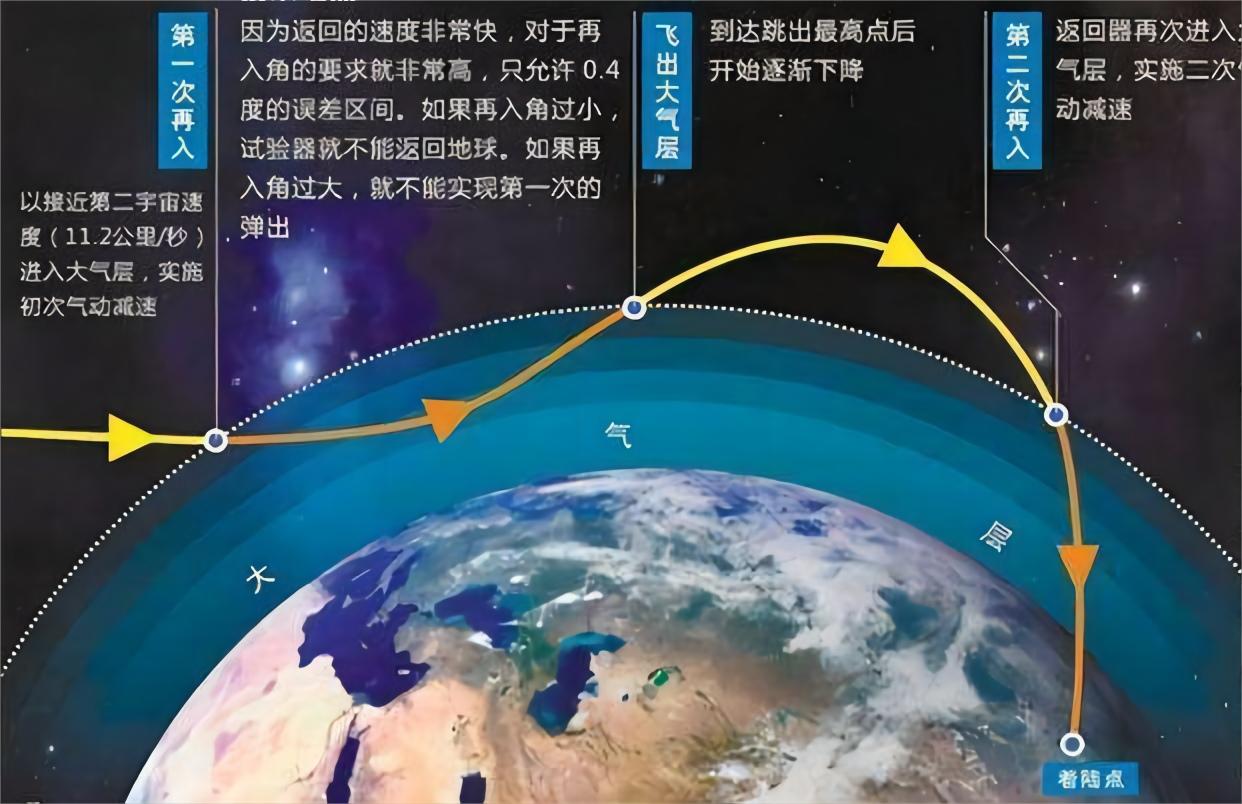

最后一个阶段再入回收,返回器现实经历了滑行,以再入的姿势进入大气。这之后又使用了半弹道跳跃式飞行,又一次再入,减缓了自己的速度。

嫦娥五号使用半弹道跳跃式飞行再入大气

在到达开伞高度之后成功自主开伞,顺利在内蒙古四子王旗预定区域着陆,带回了1731克月壤样品。

中国航天技术处在进步之中从首颗返回式卫星回归遭遇的种种危机,再到嫦娥五号奔月返回的任务细节,以及最后取得的成功,都能看出中国的航天技术在五十多年期间取得了怎样巨大的进步。

工作人员其着陆地点进行回收工作

那时的我们还在担心卫星会落到其他的国家,如今却已经熟练地让返回舱两次再入大气,不仅降落的位置十分精准,就连返回舱也十分完整,这如何不让大家感到骄傲呢?