“黑武器” “凡容负强”……你以为这是小学生的作业?不,这是1977年高考考卷上出现的答案。十年动荡,教育的废墟上,考生们知识匮乏,应试能力堪忧。

即使邓小平力排众议提前一年恢复高考,但在两个月内完成从“文盲”到大学生的蜕变,谈何容易?

1977年8月,邓小平主持召开科学和教育工作座谈会

1977年,对中国而言是意义非凡的一年,中断多年的高考制度得以恢复,这如同清脆的钟声,激荡着无数人渴望知识的心。这个消息也宣告着国家正从困境中走向新生。

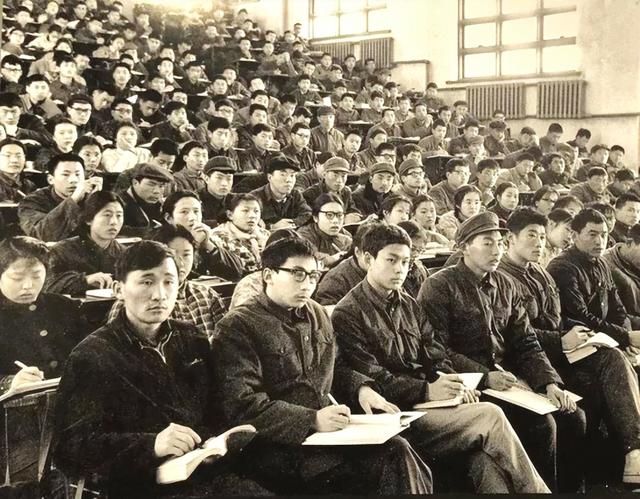

当年,怀揣大学梦的考生高达570万,竞争异常激烈。然而,最终只有27.3万人有幸进入大学深造,录取率只有区区4.74%,足见这场考试的残酷。

这是一场改变命运的角逐,也是国家选拔人才的关键一步。

1977年8月4日至8日,邓小平(前排右八)和参加科学和教育工作座谈会的人员合影

这些令人震惊的数据,实际上是时代大潮中个人命运的汇聚,是十年动荡之后国家重新建设道路上的艰难选择所带来的结果。

它们记录着国家如何从一片废墟中站起,人民如何携手共度难关,又如何在迷茫中摸索前行。

数字背后是无数人的辛勤付出和默默奉献,也反映了改革开放初期面临的各种挑战与困境。理解这些数据,才能更深刻地理解中国的发展历程。

那十年,教育遭受重创,几乎瘫痪。学校纷纷关门,老师们遭到批判,知识被当成有害的东西。

学生们没法上课,只能去农村,对未来感到茫然。

邓小平曾沉痛地说,北京最好的高中生,学到的知识还不如过去初一的学生多。这反映了当时教育水平的严重倒退。

那时候的教育,教材不给力,教法又太死板,导致学生普遍底子薄,考试技巧也不行。

考卷上经常出现各种低级错误,比如把“繁荣富强”写成“凡容负强”,把“核武器”写成“黑武器”,

这些例子充分说明,当时的教育质量确实让人担忧。学生们基础知识薄弱,应试能力不足,这些都直接反映出教育体系的问题。

那场高考不仅仅是教育制度恢复后的考试,更特别的是参与考试的考生们。

他们包括“老三届”、“新三届”、下乡知青和复员军人等,年龄差距很大,经历背景也非常复杂,这种情况是之前从未有过的。

这些考生里,既有在农村劳动多年的知识青年,也有刚从初中毕业、对未来充满憧憬的年轻学生。他们都怀着对知识的强烈渴望,一起走进了高考的考场。

一个公社就有四百多人争相报名,报考人数之多可见一斑。江苏省因为报名人数过于庞大,甚至需要分两场考试才能安排下所有考生。

面对五百七十万的考生大军,招生名额却只有二十七万三千个。 这庞大的人数差距,意味着激烈的竞争,考生们仿佛千军万马争过独木桥,形势十分严峻。

中国当时各方面都需要重建,恢复高考非常困难。邓小平眼光长远,深知科技和教育对国家未来至关重要。

他顶住各种不同意见,坚决恢复高考,目的是选拔最优秀的人才,为国家发展增添活力。

邓小平原本计划1978年恢复高考,并且提出了“两条腿走路”的招生方法,不仅招收应届高中毕业生,也考虑社会上的有知识青年。

1977年8月的科学和教育工作座谈会上,专家学者们提出的宝贵意见让邓小平深受启发。

武汉大学的查全性教授直接指出,招生是大学教育质量的关键,必须立刻改进招生办法,宜早不宜迟。

专家们的意见引发广泛认同,最终促使邓小平果断决策,将恢复高考的时间提前至1977年。

为了尽可能地保护考生的权益,邓小平还废除了“单位同意”才能报考的规定,让更多人能够参与到这场公正的竞争中。

这一举措极大地扩展了高考的参与范围,确保了更多有志青年能够通过考试改变命运。

邓小平与恢复高考的考生合影

1977年10月,恢复高考的通知传来,像春天的雷声一样震动全国。但通知到考试之间,只有短短两个月时间供大家准备。

那时考生白天要忙着干农活或者工作,晚上才能在昏暗的煤油灯下努力学习。

由于缺少复习资料,消息也不灵通,准备高考的道路走得非常艰难。

城市学生容易找到辅导班提升成绩,农村学生却面临参考资料匮乏的困境。

更令人担忧的是,一些农村地区的学生由于信息闭塞,对高考了解甚少,闹出误会。他们可能听信不实传言,例如高考会考查养猪技术,让人感到可笑又无奈。

这种信息不对称加剧了城乡教育差距,给农村考生的备考之路增添了更多困难。

考试铃声响起,考场一片书写声。考生拿到试卷,才发觉题目并非想象中容易。“简单”只是最初的假象。

十年混乱导致的知识漏洞,想在短时间内补全,非常困难。很多人甚至不理解题意,只能无奈地写下一个“解”字,然后感到失落。

教育的缺失,难以在临考前迅速弥补。考生面对看不懂的题目,只能感到无力和沮丧,多年的努力仿佛付诸东流。

这种状况让人唏嘘不已。

全部是需要思考作答的大题,更是让那些基础不牢固的考生很难应对。考场外面,有人因为知识储备不足而难过落泪,也有人在为这难得的机会在心里默默祝福自己。

这些需要深入思考的题目,让那些基本功不扎实的考生望而却步,难以拿到分数。考场外,有人因为肚子里没货而伤心哭泣。

也有人默默地希望能把握住这个好不容易争取来的机会。

考过试并不代表就能顺利上大学。 还有政审这道关,会筛选掉一部分考生。

有些人因为家庭情况或者过往的政治问题,即使考试分数很高,也可能没办法被大学录取。这道关卡,是对考生更深层次的考察。

这对那些努力学习却因为自身无法改变的原因而失去机会的人来说,非常遗憾。

夏建国的经历很有代表性。他当年因为参与了“四五事件”,差点就上不了北京大学。

幸运的是,最终中央出面干预此事,夏建国才得以进入北大读书。这件事说明,当时学生运动的影响力很大,甚至能影响到大学的录取工作。

这也反映出当时的社会环境比较复杂,个人命运也容易受到政治因素的影响。

1977年的高考,录取率低于5%,这不仅是一个简单的数字,更反映了那个时代许多人的命运变化。

这是十年教育中断后重新学习的困难时期,也是中国教育从政治运动转向重视知识的开端。

这次考试改变了数百万年轻人的未来,同时也标志着中国教育进入了一个新阶段。

它既是对过去错误的纠正,也是对未来发展的期望,影响深远。

现在,大学录取已经比1977年那时容易多了,但那一年高考的故事依然很有意义。

回望那场在废墟上点燃的星火,我们更应铭记:教育,始终是托起个人命运与国家未来的基石。