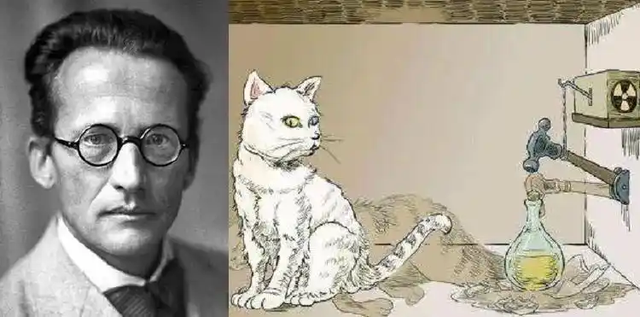

薛定谔的猫,作为一种奇特的思维实验,是由物理界的天才薛定谔提出来的。薛定谔的初衷其实颇为直接,他想要用一只既“活又死”的猫来嘲笑以玻尔为核心的哥本哈根学派。

哥本哈根学派推崇的核心理念是“不确定性”,或者可以称之为叠加态。他们认为,微观层面的粒子状态并不稳定,处于叠加态之中,而当我们尝试对这些微观粒子进行观察时,叠加态会突然转变成一个确定的状态。

在深入探讨薛定谔的猫之前,先来理解一个相似的实验:电子双缝干涉实验。对其有所了解后,将更利于我们理解薛定谔的猫实验的内在意义。

长久以来,物理学家们总是将电子看作是与玻璃球一样的实体粒子。然而,当他们将电子用于双缝干涉实验时,却得出了颠覆常理的结果。

即使他们一次只发射一个电子,也就是单个电子实验,随着发射数量的累积,接收屏上仍然会显现出干涉图案。

尽管最初接收屏上出现的亮点似乎毫无秩序,但随着电子数量的增多,那些原本杂乱无章的亮点逐渐演变成明暗有序的干涉条纹。

如果说发射的是电子束而产生干涉条纹,这或许还能得到理解。但发射单个电子仍能产生干涉条纹,这让物理学家们感到困惑。

原因是什么呢?

因为要形成干涉图案,最基本的条件是至少有两个粒子同时通过不同的狭缝。

问题是:如果单个电子想产生干涉效果,那它就必须同时通过两条狭缝,与自身的另一部分发生干涉!

这可能吗?一个像玻璃球一样的单个电子,怎么可能同时通过两条狭缝?

但物理学家们自然好奇电子是如何穿越两条狭缝的,理论上似乎很简单,直接观察不就行了吗?

然而,观测的结果却让物理学家们更加迷惑:电子似乎预先知道会被观察,乖乖地选择一条狭缝通过,接收屏上的干涉条纹也随之消失。

这表明了什么?表明观测行为会影响最终结果。

在我们不观察时,电子通过两条狭缝的概率是100%,即同时通过两条。但一旦我们观察,电子通过某一条狭缝的概率就变成了50%,它只会选择其中一条。

现在我们来探讨薛定谔的猫这一思维实验。

实验本身十分简单:一个封闭的盒子,内含一只猫、放射性物质、开关、铁锤和装有毒气的瓶子。

放射性物质可能发生衰变,一旦发生,就会触发开关,铁锤击碎毒气瓶,毒死猫。如果不衰变,猫自然安然无恙。

于是,猫的生死取决于放射性物质是否衰变。但根据量子力学的不确定性和叠加态理论,放射性物质是否衰变是不确定的。

注意,这种不确定性并不是指放射性物质可能衰变也可能不衰变,而是说它同时处于衰变和不衰变两种叠加状态,也就是说,衰变和不衰变的概率都是100%,而不是50%。只有当我们观测时,衰变和不衰变的概率才会降到50%,即要么发生衰变,要么不发生。

以宏观物体作比喻,这种叠加态是难以置信的。就如同我们投掷硬币,在某个时刻,硬币的状态对我们而言是不确定的,但这与量子世界的不确定性有着本质的不同,严格来说,硬币只有正反两面,我们只是不知道哪一面朝上。

但在量子世界,硬币的状态却可能是“既是正面也是反面”的叠加态!

因此,既然放射性物质处于衰变和不衰变的叠加态,那么盒子里的猫自然也处于“既死又活”的叠加态,也就是说,猫活着的概率是100%,死的概率也同样是100%。只有在我们打开盒子进行观察的瞬间,猫生与死的概率才会各降到50%。

显然,这样的情况完全违背了我们的常识,一只“既死又活”的猫显然是不存在的。薛定谔正是利用“既死又活”的猫来讽刺哥本哈根学派的不确定性解释。

虽然薛定谔的猫只是个思维实验,意味着在现实中无法直接进行验证。但至少从理论上来看,薛定谔的猫是无懈可击的,因此物理学家们需要对这只“既死又活”的猫作出解释。

目前主要有两种解释:平行宇宙(多世界解释)以及退相干解释。

多世界解释认为,在我们每次进行观测的瞬间,宇宙都会分裂,在我们的宇宙中只能观察到猫的某一种状态,例如一只活猫。但这并不意味着死猫不存在,它只是出现在了另一个世界,即所谓的平行宇宙中。

更深层的含义在于,由于我们生活中处处都是观测行为,意味着我们的每一次观测,每一次决定,都会导致宇宙分裂。在我们面临多种选择时,我们只能做出一种决定,那些未被选择的选项并非消失,而是出现在了另一个平行宇宙中。

多世界解释听起来有些疯狂,难以被接受,也难以在实验中得到验证。

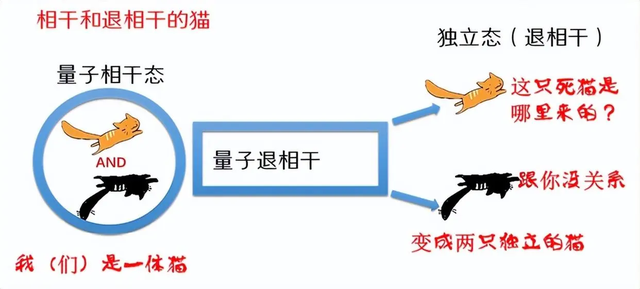

而退相干解释则相对合理许多。退相干意味着“退出相干性”,即“退出量子相干性”。具体来说,微观粒子的量子效应会因为量子退相干而消失,使系统的量子行为转变为经典的行为。

任何微观粒子都不可能孤立存在,不可能与环境完全无交互。以薛定谔的猫实验为例,实际上根本不用我们直接观测,已经有其他物质为我们“观测”了。因为“观测”并不局限于“用眼睛看”,任何相互作用都可以被视作“观测”。

即便是装有猫的盒子完全封闭,也无法完全排除所有物质,例如无所不在的中微子。即便真的可以排除所有外部物质,盒子内的猫、瓶子、开关等物体同样会影响放射性物质的状态。

也就是说,猫自身的“观测”已经使放射性物质发生“波函数坍缩”,从衰变和不衰变的叠加态转变为“要么衰变要么不衰变”的单一确定状态。

最大的问题在于:观测行为为何能影响微观粒子的量子系统?具体是如何影响的?

这个问题看似简单,但至今仍未有完美的解答。有人可能会说,观测行为意味着光子与微观粒子的相互作用,对微观粒子造成扰动。这种解释虽然符合我们的日常认知,但站不住脚,因为如果观测行为确实干扰了微观粒子的量子状态,那就意味着在观测之前,粒子就拥有一个确定的状态,显然这与观测之前的不确定性相矛盾。

那么,该如何解释呢?

我只能无奈地说:不知道!不仅仅是我不知道,物理学界中的顶尖专家也同样不知道。这也是为什么费曼会说:如果你学量子力学时觉得已经明白了,那说明你其实并没有明白!

因为没有人真的理解量子力学,至少目前是这样。

观测行为为何能影响微观粒子的量子状态,目前的主流解释是哥本哈根诠释,也就是不确定性和叠加态。观测行为会致使微观粒子的波函数发生坍缩,至于为什么会发生坍缩,就像之前提到的:不知道。

物理学家们只是根据结果倒推,也就是说,他们观察到微观粒子的“波函数”发生坍缩,然后用“波函数坍缩”来总结或解释观测行为,但并不知道其背后的原因。

换句话说,波函数坍缩不过是假设或者说是公理。这与“光速不变原理”是一样的,物理学家们并不知道光速为何恒定不变,他们只是观察到这一现象,于是便假定“光速不变”。

许多科学发现都是如此,我们只是看到了某种现象,但并不知道其背后的深层次原理是什么。

信任自然可求真

水流现象千变万化是真实/不是真理,复杂现象有观测不确定。水往低处流是不变现象/真理/知识/知道/确定性。信任自然是人类解释理解自然现象能力的极限。真理是简单的,发现真理却是艰难漫长的,瞎搞不确定,量子鬼学,是丧心病狂!

习惯一个人

陀螺仪在当今社会应用很广,陀螺仪其中一个基本特性:定轴性,当陀螺转子以高速旋转时,在没有任何外力矩作用在陀螺仪上时,陀螺仪的自转轴在惯性空间中的指向保持稳定不变,即指向一个固定的方向;同时反抗任何改变转子轴向的力量。这种物理现象称为陀螺仪的定轴性或稳定性。其实以上的基本特性描述是不严谨的,以上的基本特性描述是只有在转子轴向在大于0度小于90度范围内才可以成立的,在大于等于90度小于180度范围内是不成立的,在夹角等于90度时反抗任何改变转子轴向的力量大小和方向无法确定(有点像薛定谔的猫),当夹角稍微大于90度时反抗任何改变转子轴向的力量大小和方向确定,不在是保持陀螺仪的自转轴在惯性空间中的指向保持稳定不变,而是指向一个固定的相反方向,明显可以重复观察到,网上有卖金属倒立自动翻转陀螺可供参考,是最典型的实践证据。自动翻转陀螺在翻转的同时重心增高,势能变大,传统物理学理论无解。 陀螺仪的定轴性,在反抗任何改变转子轴向过程中如果不存在重力以外的外力,定轴性表现是和轴向角动量守恒是冲突的,和牛顿第二定律是冲突的。研究结果可以理论个实验重新定义 时间 和 空间。