阅读此文前,诚邀您点击一下“关注”按钮,方便以后第一时间为您推送新的文章,同时也便于您进行讨论与分享,您的支持是我坚持创作的动力~

文|妍妍

编辑|妍妍

《——【·前言·】——》

《——【·前言·】——》马家军,那个曾经让无数对手胆寒的强大力量,居然有一个最害怕的人。这个人不是个什么名将,也不是大规模的军事打击者,却总能在关键时刻把马家军打得毫无还手之力。

更让人难以置信的是,这人每打一次,基本上就能赢,且每次都能让马家军彻底崩溃——他们不仅败得彻底,连逃命的机会都没有!

不仅如此,这个不知名的人,似乎总能在马家军最危险的时候,跟他们“过招”,一路紧追不舍,直到最后一刻。到底是谁有这么大的能耐,让马家军既怕又无力反抗呢?

大器晚成的抗日名将

一个农民的孩子,从小就爱打架惹事,没少被父亲训斥。

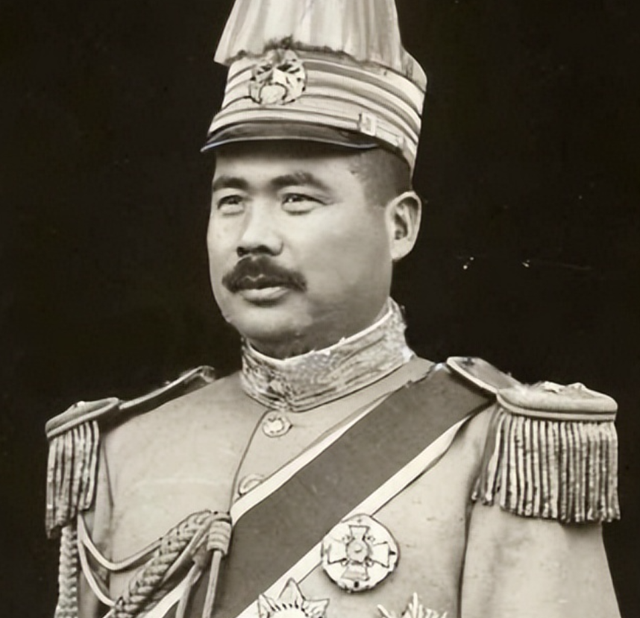

家境贫寒,仅仅读了几年私塾,谁能想到这个顽皮的孩子,日后会成为让马家军闻风丧胆的大将。他就是吉鸿昌,1895年出生在河南扶沟县一个普通农家。

吉鸿昌的童年过得并不平静。他生性好斗,经常与村里的孩子打架。父亲为此头疼不已,但又拿他没办法。

虽然天性淘气,但吉鸿昌却很上进。他渴望通过读书来改变自己的命运。可是家里实在太穷,仅供他读了几年私塾就不得不辍学。

年幼的吉鸿昌虽然对此很失望,却并未气馁。他暗下决心,总有一天要闯出一番事业,不辜负父母的期望。

18岁那年,冯玉祥在河南招兵。年轻气盛的吉鸿昌毫不犹豫地报了名。

军营生活虽然艰苦,但他的勤奋好学、敢打敢拼很快就得到了冯玉祥的赏识。从一个普通士兵,一步步升到了营长、旅长,最后成为师长。

吉鸿昌在军中的表现十分出色。他勇敢机智,善于用兵,屡立战功。但他性格耿直,不善与人周旋,得罪了不少人。

有些人见他出身寒微,就处处刁难。吉鸿昌并不在意这些,他一门心思扑在军务上,誓要成为一名优秀的军官。

就是这股子倔强劲,让他一步步走上了属于自己的人生巅峰。

从一个农家娃,成长为让敌人闻风丧胆的抗日名将,吉鸿昌用他坎坷而传奇的一生,创造了一个又一个奇迹。

马家军的崛起

马家军的崛起要从清朝同治年间说起。当时的回民起义演变成了回汉之间的仇杀。

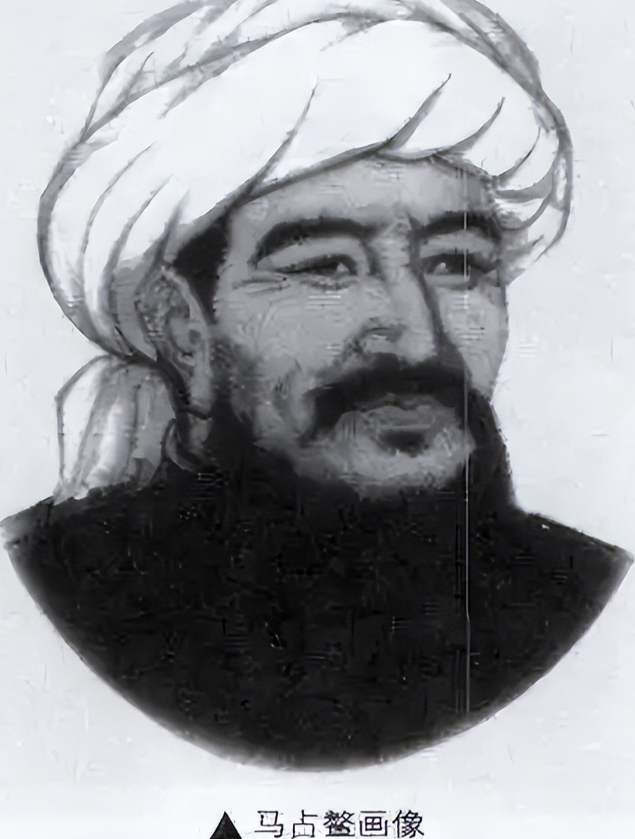

清廷派出名将左宗棠前去平叛,马占鳌率领的部队趁机投靠了朝廷。

马占鳌的两个得力手下马海晏和马千龄,各自占据一方,逐渐发展成了甘马、青马和宁马三大势力。

马家军之所以能在西北称雄多年,除了有清廷的支持,更重要的是他们有一套独特的管理方式。

他们用宗教来凝聚军心,让士兵相信战死后能上天堂。骑兵装备精良,训练有素,作战神速犀利。

马家军还设有专门的督战队,战斗中负责监督士兵,谁敢临阵脱逃就格杀勿论。正是靠着这种铁血的管理和彪悍的作风,马家军的战斗力才如此惊人。

马家军凭借强大的实力,逐渐将势力扩张到整个西北。他们在当地横行霸道,欺压百姓,无恶不作。

老百姓对他们恨之入骨,却又敢怒不敢言。马家军就这样纵横西北长达八十多年,直到遇上了吉鸿昌这个克星。

1925年,国民革命军西北军2师师长刘郁芬进驻甘肃后,开始肆无忌惮地征兵敛财,引发了马家军的严重不满。

马海晏的儿子马麒虽然对此愤愤不平,但因实力较弱不敢正面对抗,就暗中怂恿侄子马仲英举起反抗的大旗,想让刘郁芬好看。

浴血奋战青年将领

1928年,吉鸿昌被任命为西北军30师师长,进驻甘肃天水。

正好遇上马仲英发动的河湟事变。西北军的武器装备远不及马家军精良,吉鸿昌深知必须另辟蹊径。

作为一名出色的军事指挥官,吉鸿昌深谙兵法謀略。他知道要打败骁勇善战的马家军,单靠勇气是不够的,还要讲究策略。

每次大战之前,吉鸿昌都会认真分析敌我双方的优劣势,精心制定作战计划。

他摸清了马家军依仗骑兵冲击、轻装简行的特点,就采取了以逸待劳、以静制动的策略。

在战斗中,吉鸿昌总是亲自上阵,以身作则。他经常光着膀子,手握大刀冲锋陷阵。

这副铁血硬汉的形象深深地印在了将士们的脑海里。大家见了"吉大胆"都会士气大振,个个争先恐后地跟着他冲锋。

吉鸿昌不仅英勇善战,而且善于运用战术。他带领部队从陇南一直追到河西,打得马仲英的部队狼狈逃窜,全然没了往日的嚣张气焰。

马仲英不甘心失败,就想利用骑兵的机动性来拖垮吉鸿昌的部队,伺机夺取天水城。

但吉鸿昌早就看穿了他的心思。为了不让天水落入敌手,他下令部队星夜兼程,抢先赶到天水布防,还在城外布下了埋伏。

等马仲英满心欢喜地率大军扑来时,不料吉鸿昌的部队早已埋伏多时。他们突然杀出,打了马家军一个措手不及。

马仲英见状,连忙招呼部下转身就逃。这一仗,吉鸿昌用智谋和胆略创造了以弱胜强的奇迹,彻底挫败了马家军的嚣张气焰。

抗日英雄的悲壮人生

“九一八事变”爆发后,日本人对中国虎视眈眈。

吉鸿昌审时度势,认为必须采取断然措施抵抗侵略,这与蒋介石的不抵抗政策完全背道而驰。

为了让吉鸿昌就范,蒋介石借口派他出国考察,实则是想对他进行变相控制。在国外期间,吉鸿昌目睹了华人的悲惨遭遇。

他们过着受尽欺凌、穷困潦倒的生活,完全沦为了二等公民。这让吉鸿昌大为震惊和愤怒,更坚定了誓死抗日的决心。

回到国内后,吉鸿昌的思想发生了巨大转变。他认识到单靠一己之力很难抵抗强大的侵略者,必须团结一切抗日力量。

1932年,吉鸿昌在天津与共产党人建立了联系,随后加入了中国共产党。

他四处联络志同道合的抗日志士,秘密组建了察哈尔抗日同盟军,积极开展抗日活动。在吉鸿昌的率领下,同盟军收复了多座失地,给日军以沉重打击。

吉鸿昌的英勇抗敌之举很快引起了蒋介石的注意。蒋介石本就对他在国外考察期间的言行颇有不满,如今又见他擅自行动,当即下令禁止同盟军开展一切军事活动。

面对日益逼近的敌人,吉鸿昌心急如焚,他决定前往南京当面说服蒋介石。可等他兴冲冲地赶到南京时,却遭到了蒋介石的冷遇。

不仅如此,蒋介石还秘密下令逮捕吉鸿昌,并将他秘密处决。1934年11月24日,年仅39岁的吉鸿昌英勇就义,用生命诠释了一个军人的赤胆忠心。

《——【·结语·】——》

《——【·结语·】——》铁骨铮铮的抗日英雄,驰骋沙场的无畏将军,最终却倒在了自己人的枪口下。

吉鸿昌用短暂的一生,谱写了一曲悲壮的英雄赞歌。他让不可一世的马家军尝到了失败的滋味,成为了令他们闻风丧胆的“克星”。

【免责声明】文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。

信息来源:《西北军阀史》、《河湟事变纪实》