大豆玉米带状种植,复合地形光照争夺,空间配置优化,颠覆传统模式

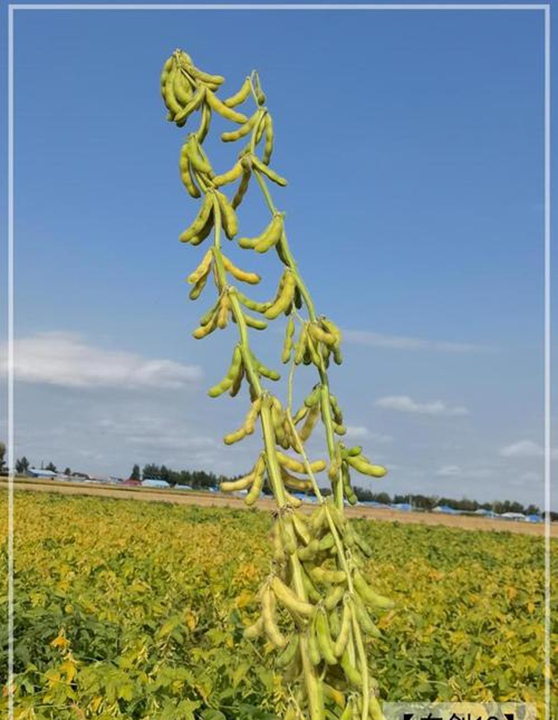

你有没有见过这样的田园风光?在一大片农田里,大豆与玉米相互交错,宛如一幅精致的画卷。这可不是普通的种植方式,而是一种创新的农业模式——大豆玉米带状种植,它在复合地形的光照争夺与空间配置上,实现了对传统模式的颠覆。

在过去,农田里的作物种植往往遵循着一种固定的模式,大豆种在一边,玉米种在另一边。可随着农业技术的发展,特别是对于土地资源的精细利用和对作物产量的不断追求,大豆玉米带状种植开始崭露头角。就像在某个山区的农田里,这里的地形复杂,有高坡有洼地,光照也各不相同。以前,农民们按照老办法种玉米,可产量总是提不高,玉米苗因为光照和水分的争夺,长得稀疏不说,还结籽不多。

这时候,有位李大爷决定试试大豆玉米带状种植。他在自己的十几亩田地里开始了这个试验。一开始,村民们都觉得他在瞎折腾,毕竟这种种植方式在当地很少见。可李大爷不管,他精心规划着每一个细节。

你看啊,大豆和玉米就像两个聪明的伙伴。大豆植株相对比较矮小,根系在土壤里扎得比较浅但又很灵活。而玉米呢,植株高大,根系发达但扎根深。李大爷发现,如果把它们合理地种植在带状区域里,就能够在不同的层次和空间上利用资源。

比如说,在复合地形里,阳光照射的角度和时间都不一样。在朝阳的那一面,大豆因为叶子比较薄,能够较快地吸收光照进行光合作用,它就像一个不知疲倦的小太阳,把阳光转化成能量。而玉米在后面挡一挡,避免过多的光照直射对大豆造成伤害。到了傍晚,玉米长长的叶片就像一把把大扇子,把晚风轻轻扇走,让大豆能舒舒服服地散发水分进行蒸腾作用。

而且啊,这两种作物在空间利用上也有着巧妙的分工。玉米植株高大,占据上层空间,它的叶子能大面积地捕捉阳光,确保主茎和果穗的生长。大豆呢,在中层和下层空间发挥作用。它有豆荚,能够很好地利用这个空间里相对充足的光线和空气流通。像在华北平原的一些农场,土地肥沃平坦,以前只种玉米的话,在夏季高温时,田间空气流通相对较差。自从有了大豆玉米带状种植,大豆撑起的那层空间有了更多的空气走动,玉米就像住在通风良好的房子里,生长得更加旺盛。

这里还有个网友分享的有趣例子呢。一个在华南地区的网友说,他们那儿的地形多是丘陵,土地高低起伏。以前种玉米,下雨之后,水就顺着地势往下流,很多低洼的地方玉米苗就积水烂根了。可是当他改变了种植方式,采用大豆玉米带状种植后,情况就大不一样了。大豆根系的分布让土地的蓄水能力得到了改善,即使下大雨,低洼处的水也被大豆的根系慢慢吸走一部分,玉米苗不再容易积水烂根了。

再说说这时间元素。就拿播种来说,根据不同地区的温度和土壤条件,选择合适的时间播种至关重要。在北方的一些地区,可能5月份就得抓紧播种玉米了,而大豆的播种时间可以根据玉米的生长情况的7天左右再调整。一个月之后,你会发现,大豆玉米带状种植的田地里,玉米和大豆的叶片都已经绿油油的,形成了一道独特的风景。

和其他作物种植模式相比,大豆玉米带状种植也有很多优势。比如和单纯种玉米比,它的生物多样性增加了。在玉米地里,虫子往往就是盯着玉米一种植物下嘴,没有其他生物来制衡它们。可在大豆玉米带状种植的田地里呢,豆荚里的一些小昆虫就成为了食物链中的一环,减少了害虫对玉米的侵害。

又或者和一些混合种植的模式比,大豆玉米带状种植在空间划分和资源利用上更加精准。像是玉米和大豆旁边的花生种植模式,虽然也有互补的地方,但花生对光照和营养的需求和大豆玉米又有不同。大豆玉米带状种植更像是为这两种作物量身定制的最佳组合。

还有啊,在这个种植模式里,大豆玉米之间的比例也很关键。这就好比一个团队里的成员搭配,多一点或者少一点都不行。如果大豆种得多了,玉米得到的光照和养分就不够,同样,玉米种得太多,大豆的生长空间就会被压缩。

这种新的种植模式还在不断发展中。未来,它可能会在不同地区根据不同的品种和地形地貌进行更多的优化。比如说在青藏高原的一些农场,由于海拔高、光照强、温度低,大豆和玉米又该如何在这个特殊的地域进行种植呢?是调整带状的空间距离还是更换不同的品种?

你有没有想过,在未来的农业发展中,还有哪些作物可以采用类似的种植模式,或者大豆玉米带状种植模式还能做出哪些创新和改变呢?