【声明:本文内容均引用权威资料结合个人观点进行撰写】

文|二狗看娱乐编辑|二狗看娱乐喧嚣的键盘,沉默的哀悼:我们该如何纪念?

琼瑶,一位用文字编织梦幻的作家,离开了这个世界。她的离去,如同冬日里骤然熄灭的壁炉,带走了温暖和光亮,却也意外点燃了一场网络的喧嚣。

各路明星纷纷发文悼念,唯独演员周杰的沉默,引来网友的口诛笔伐。这喧嚣的背后,究竟隐藏着怎样的真相?我们该如何理解悼念的意义,又该如何在喧嚣的网络时代,守护内心的平静与尊重?

这并非一起简单的娱乐事件,它更像是一面镜子,映照出网络时代人性的复杂与矛盾。它让我们不得不思考,在信息爆炸的时代,我们该如何表达哀思,又该如何平衡公众人物的隐私与公众的知情权?

琼瑶的最后一程与众星的告别

2024年12月4日,86岁的琼瑶女士在新北市淡水区的家中安详离世。她选择以一种“翩然”的方式告别这个世界,并在遗书中表达了对生命的热爱,以及对年轻人的期许:“千万不要轻易放弃生命。

”她将自己比作一朵燃烧过的火花,希望外界不要为她的离去而过度悲伤。

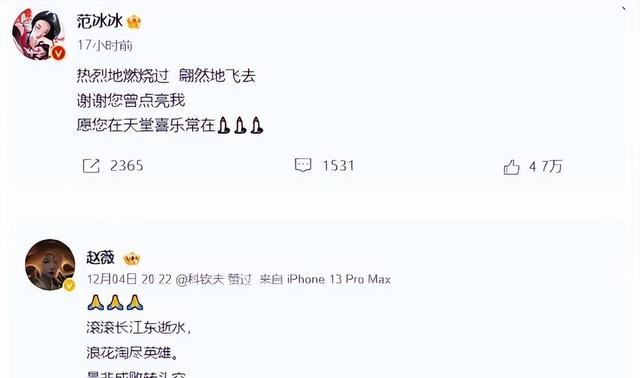

琼瑶的离世,引发了娱乐圈的集体悼念。曾经在她作品中熠熠生辉的明星们,纷纷通过社交平台表达对这位“恩师”的追思和怀念。

即使是多年未公开露面的小燕子,也在第一时间发文悼念,可见琼瑶的影响力之深远。

沉默的尔康:争议的漩涡

然而,在这片哀悼的海洋中,却出现了一个不和谐的音符。周杰,那个曾经在《还珠格格》中饰演尔康的演员,却始终保持着沉默。

他没有在任何公开平台上发表悼念的言辞,这与其他演员的举动形成了鲜明的对比,也将他推上了舆论的风口浪尖。

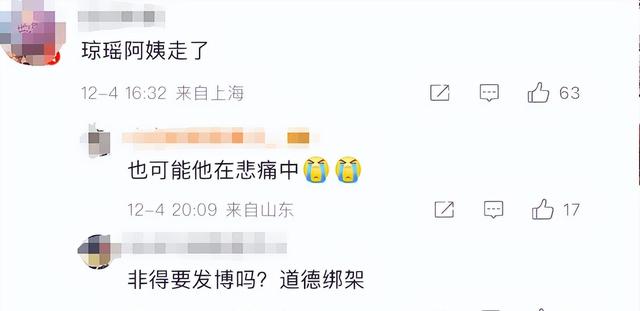

网友的评论如同潮水般涌来,从最初的疑问和催促,逐渐演变成质疑和指责。“就差尔康了”、“尔康,琼瑶阿姨去世了”,这些评论最初还带着些许调侃的意味,但随着时间的推移,言辞也变得越来越尖锐。

“没有琼瑶,谁认识你周杰?”、“没有尔康这个角色,谁认识你?”更有甚者,直接将“知遇之恩”、“做人最基本的感恩”等道德标签贴在了周杰身上,仿佛他的沉默就是一种忘恩负义,一种十恶不赦。

一些媒体甚至以更尖锐的笔触评论道:“没有琼瑶,他不过是个素人罢了。”这句话虽然残酷,却也反映出部分人对周杰的认知:他的成功,完全归功于琼瑶的赏识,如今琼瑶离世,他却连一句悼念的话都没有,实在令人寒心。

网络上的讨伐声此起彼伏,周杰的微博评论区俨然成为了一个道德审判的广场。人们似乎忘记了,每个人都有表达哀思的权利,也有选择沉默的自由。

沉默的权利:解读周杰的选择

沉默的权利:解读周杰的选择

周杰的沉默,真的如网友所言,是“冷血”和“忘恩负义”吗?我们是否应该认真思考,沉默的背后,是否还有其他可能性?

我们必须明确一点:悼念的方式是多元的,并非只有公开表达才能算作真正的哀悼。也许,周杰早已通过私下的方式表达了对琼瑶的哀思,只是我们不得而知。

又或许,他选择用沉默来缅怀,这是一种更私密、更内敛的情感表达方式。

我们对周杰与琼瑶的关系知之甚少。网络上的评论大多基于对《还珠格格》的印象,以及对娱乐圈的刻板印象。

我们无法得知他们私下的交往情况,更无法揣测他们之间的情感纽带。也许,他们的关系早已随着时间的推移而淡化,也许,他们之间存在着我们无法理解的微妙情感。

周杰的性格也是一个需要考虑的因素。他一直以来都以“真性情”著称,不善于迎合和逢迎。

也许,他只是不愿随波逐流,不愿为了迎合公众的期待而进行一场虚伪的表演。他选择用自己的方式来悼念琼瑶,这或许正是他“真性情”的体现。

此外,“知遇之恩”并非单向的施予和回报。周杰的成功,固然离不开琼瑶的赏识,但同样也离不开他自身的努力和付出。

将一个演员的成功完全归功于某位导演或编剧,这本身就是一种偏见。

因此,我们不应该简单地将周杰的沉默等同于冷漠和忘恩负义。在没有充分了解事实的情况下,妄下断论,只会加剧网络暴力的蔓延,对当事人造成更大的伤害。

道德的枷锁:网络时代的绑架

这场针对周杰的网络风暴,本质上是一场道德绑架。人们以“知遇之恩”、“感恩”等道德准则为武器,强制要求周杰公开表达哀思,这不仅是对个人选择的不尊重,也是对悼念本身的亵渎。

悼念是一种私人的情感表达,每个人都有选择悼念方式的权利。我们不能以自己的标准去衡量他人的情感,更不能以道德的名义去绑架他人。那些在网络上义愤填膺地指责周杰的人,扪心自问,你们真的了解周杰和琼瑶之间的关系吗?你们真的知道什么是真正的哀悼吗?

也许,你们只是在进行一场表演,一场为了博取关注,为了满足自己虚荣心的表演。你们用虚假的哀思,掩盖自己内心的空虚和冷漠。

你们口口声声地说着“感恩”,却忘记了尊重和理解。

这种“虚伪的悼念”,比沉默更令人心寒。它暴露了网络时代人性的虚伪和冷漠,也让我们不得不反思,我们究竟是在悼念逝者,还是在进行一场网络狂欢?

羊群效应:网络时代的盲从

在这场网络风暴中,我们也看到了从众心理的可怕力量。许多人在没有深入了解事实的情况下,盲目跟风,加入了对周杰的声讨大军。

他们并非真的关心周杰是否悼念了琼瑶,他们只是害怕被孤立,害怕被贴上“冷漠”、“无情”的标签。

网络时代,信息传播的速度极快,也更容易引发群体性的情绪共鸣。一个简单的事件,经过网络的放大和传播,就可能演变成一场声势浩大的网络狂欢。

在这种情况下,个体的理性很容易被淹没,从众心理占据上风。

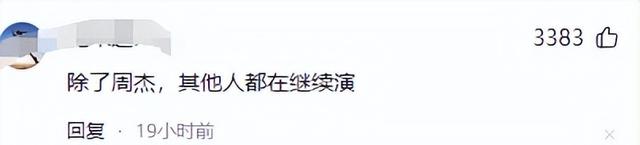

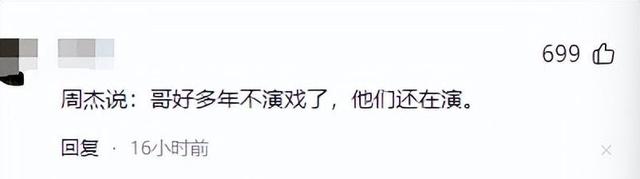

正如一位网友所说:“除了周杰,其他人都在继续演!”这句话虽然尖锐,却也道出了部分真相。许多明星的公开悼念,或许并非出于真情实感,而是一种“政治正确”,一种为了维护自身形象的表演。

这种盲目的跟风,不仅无助于问题的解决,反而会加剧网络暴力的蔓延,对当事人造成更大的伤害。我们应该保持独立思考的能力,不被网络舆论裹挟,不人云亦云。

网络的双刃剑:放大与扭曲

网络是一把双刃剑。它可以促进信息的传播,也可以成为滋生戾气的温床。

在网络时代,公众人物的言行被无限放大,也更容易被曲解和误读。

周杰的沉默,原本只是一种个人的选择,却在网络的放大效应下,被解读成“忘恩负义”、“冷血无情”。网络上的评论,往往缺乏理性思考和逻辑分析,更多的是情绪化的宣泄和人身攻击。

这种网络暴力,对当事人造成的伤害是巨大的。它不仅会影响当事人的心理健康,也会损害其公众形象和职业发展。

我们应该警惕网络暴力的危害,理性发言,尊重他人。

呼唤理性与尊重:构建健康的网络环境

琼瑶的离世,是一场文化界的损失,但这场损失,不应该成为网络暴力的借口。我们应该以更加理性、更加尊重的方式来纪念她,而不是将网络变成一个充满戾气和仇恨的战场。

我们应该尊重每个人的选择,尊重每个人的悼念方式。无论是公开表达,还是默默怀念,都是对逝者的尊重。

我们没有资格去评判他人的情感,更没有权力去干涉他人的选择。

我们应该理性看待网络舆论,不盲目跟风,不人云亦云。在发表评论之前,先思考一下,我们是否真的了解事实真相?我们的言论是否会对他人造成伤害?

我们应该共同努力,构建一个更加健康、更加友善的网络环境。让网络成为传播正能量的平台,而不是滋生暴力和仇恨的温床。

对琼瑶最好的纪念:珍惜生命,活在当下

琼瑶的遗愿,是希望年轻人“千万不要轻易放弃生命”。这与网络上对周杰的口诛笔伐形成了鲜明的对比。

与其在网络上浪费时间和精力,不如去关注身边的人和事,去珍惜生命的美好,去活在当下。

琼瑶的作品,曾经带给我们无数的感动和美好回忆。我们应该用更加积极、更加健康的方式来纪念她,而不是沉溺于无谓的争论和谩骂。

我们可以重温她的作品,感受她文字的魅力;我们可以学习她的创作精神,用自己的方式去表达对生活的热爱;我们可以将她的遗愿铭记于心,珍惜生命,活出精彩。

这才是对琼瑶最好的纪念。

思考与反思:网络时代的哀思与责任

思考与反思:网络时代的哀思与责任

在网络时代,我们该如何表达哀思?是公开的悼念,还是私下的缅怀?

如何平衡公众人物的隐私与公众的知情权?

我们该如何应对网络暴力,保护自己和他人的权益?

这些问题,没有标准答案。但我们相信,只要我们保持理性思考,尊重他人,就一定能够找到答案。

这场关于周杰的网络风暴,并非仅仅是一场娱乐事件,它更是一次对网络时代伦理道德的拷问。它提醒我们,在享受网络带来的便利的同时,也要警惕网络的负面影响。

让我们共同努力,创造一个更加理性、更加和谐的网络环境。

文章围绕琼瑶离世后周杰因未公开悼念而引发网络争议展开。琼瑶去世后众多明星悼念,周杰的沉默使其陷入舆论漩涡,被网友指责忘恩负义。但实际上,悼念方式多元,周杰可能私下已表达哀思或选择沉默缅怀,我们对其与琼瑶私下关系及他的性格等因素了解有限,不能简单定性。此争议本质是网络道德绑架与从众心理作祟,网络放大和扭曲了周杰的沉默,造成网络暴力。

我们应尊重他人悼念方式,理性看待网络舆论,构建健康网络环境,以珍惜生命、活在当下等积极方式纪念琼瑶,同时思考网络时代哀思表达、隐私与知情权平衡及应对网络暴力等问题。

网友评论

有的网友说,周杰有沉默的权利,不能因为没公开悼念就被骂,大家都不了解真实情况,网络暴力太可怕了。还有网友认为,明星悼念可能有作秀成分,但也不能强迫周杰跟风,每个人情感表达方式不同,应尊重差异。也有网友表示,这事件反映网络的弊端,希望大家都能理性发言,别盲目跟风带节奏,让网络回归传播正能量的本质,而不是伤害他人的地方。