你有没有想过,为什么那些优质教育资源最丰富的大城市家长,反而更不愿意让孩子去参加竞赛了?这听起来好像有点反常识。毕竟我们常常以为,越是教育资源丰富的地方,家长应该越热衷于让孩子拼搏出彩才对啊!

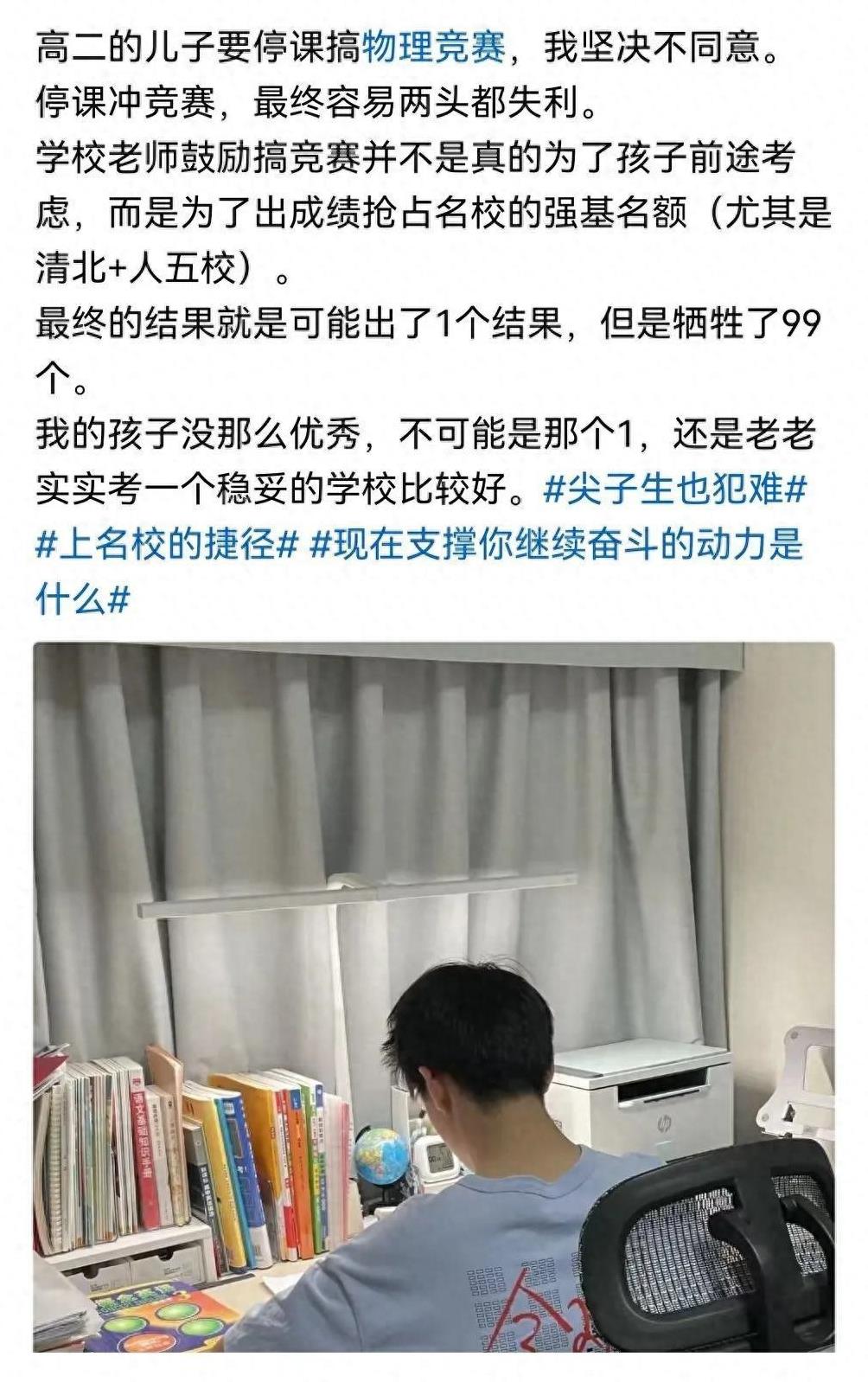

最近有一位大城市家长分享了这样一个故事:他的儿子正在上高二,因为物理成绩不错,老师建议他停课去准备物理竞赛。这位家长却坚决说"不"。这事一经曝光,立刻在网上引发了热烈讨论。短短几个小时内,评论区就涌入了数百条留言,有支持的,也有反对的。有人晒出清华特招生的名单,说"搏一搏,单车变摩托";也有自称是竞赛教练的人透露,某省重点中学去年让20名学生停课集训,结果只有1个人拿到奖,其他19个人的高考成绩平均下降了40分!为什么大城市的家长会这么"保守"呢?其实他们的想法很现实:宁愿让孩子做那99%的普通人,也不要冒险去赌那1%的天才可能性。竞赛的诱惑有多大? 我们先来看看竞赛能带来什么好处。全国物理竞赛金牌得主可以直接签约清华北大,银牌选手也能获得降分录取的资格。这简直就是打开名校大门的"钥匙"啊!

但问题是,这把"钥匙"有多难拿到呢?数据显示,全国每年约50万名学生参加物理竞赛,但最终能站上领奖台的不足800人。这个比例还不到0.16%!一位浙江重点中学的王老师透露,那些能在竞赛中脱颖而出的学生,几乎都是从小就开始准备的。比如一位第40届物理竞赛金牌得主,他初三就学完了高中物理课程,高一就开始学大学物理教材,高二时已经能熟练使用微积分解题了。他爸爸说:"孩子从小学开始,每天雷打不动做两小时物理题,寒暑假都在实验室度过。"停课参赛:三重风险为什么大城市家长不愿意让孩子"停课竞赛"?他们看到了至少三重风险:第一,能力匹配问题。北京师范大学教育研究院的数据显示,适合走竞赛路线的学生通常有两个特点:学习进度比同龄人超前两年,单科成绩稳定在年级前5%。如果孩子现在的成绩还需要全力以赴才能应对高考,贸然停课去搞竞赛,风险太大了。第二,机会成本太高。深圳某重点中学的调查显示,停课三个月以上的"竞赛生",有七成会出现知识体系断层,返校后需要花双倍时间补课。想象一下,当其他同学都在系统复习时,停课的学生可能还在为某个艰深的竞赛定理绞尽脑汁。第三,心理压力巨大。上海精神卫生中心的数据表明,每年10月竞赛季结束后,因失利而产生抑郁倾向的青少年会激增30%。一位金牌教练坦言:"我带过的学生中,有人为了备赛,三年没看过一场电影。"聪明家长的决策方法面对老师的竞赛建议,一位教育博主"麦穗妈妈"提出了"三棱镜分析法":看兴趣:孩子是真的对这个学科充满热情,会主动翻阅竞赛书籍至废寝忘食,还是仅仅在老师要求下完成任务?看效率:普通学生解竞赛题可能需要3小时,而有天赋的学生通常能在1小时内突破。看资源:家庭是否有足够的资源(比如能请到专业教练、有备用的升学方案)来对冲风险?正如武汉大学招生办主任所说:"强基计划本质是选拔'偏才怪才',而不是'半成品'。"一位北京重点中学的年级组长更直言不讳:"我们会鼓励有实力的学生冲刺竞赛,但一定会劝阻成绩波动大的学生停课。"有没有更好的方法?值得注意的是,广东实验中学近年探索出了一种"弹性备赛"模式:竞赛生每天只用晚自习2小时专攻竞赛,既保证常规课业进度,又能发挥特长。该校2023届毕业生中,有12人通过这种方式既获得了省级竞赛奖项,又保持了高考650+的成绩。教育学者熊丙奇说得好:"当竞赛沦为升学工具,就背离了培养创新人才的初衷。家长要做的是,帮孩子找到'扬长'与'补短'的平衡点,而不是在非此即彼的选择中焦虑。"或许,对于大多数家庭来说,与其赌那1%的可能性,不如踏踏实实走好高考这条相对公平的路。毕竟,高考的道路虽然艰难,但至少路标清晰;而竞赛的道路上,可能会有更多未知的坑和陷阱。作为父母,我们最应该做的,可能不是替孩子选择冒险还是保守,而是帮助他们认清自己的能力边界,找到最适合自己的路。就像那位大城市家长所说:"我宁愿让孩子做99个平庸者中的一员,也不愿冒险让他做那唯一可能的出头者。因为我了解我的孩子,知道什么才是最适合他的。"