蒂费纳·萨莫瓦约说:“世界是一个书海”,共同存在于一个书海世界的文学与影视有着密切的联系,它们通过改编的方式拉近了彼此间的关系,影视改编还以强大的力量影响着作家的自身定位和创作实践。

在发展与传播方面,文学和影视一直存在着双向互动关系:

文学以其深厚的思想蕴涵、审美观念和精神品格影响着影视,影视则通过电子技术对文学进行影像转换,有效拓展了文学的生存和传播空间。

文学作品的影视改编从另一层面上看也是作家选择主动参与互文创作的结果,严歌苓能够在作家与编剧的双重身份中努力保持平衡,为文学与影视走上积极地联姻之路带来了重要启示。

近年来,随着人们物质生活水平的提高,大众的精神文化需求呈现出多样化的特点。

曾在影视界受到火热追捧的仙侠剧、穿越剧、古装剧、玄幻剧难再翻新,这些影视作品通过迎合大众猎奇心理的手段吸引观众,它们虽有光鲜精致的画面却缺乏基本的生活和历史依据。

张艺谋曾说:

“中国有好电影,首先要感谢作家们的好小说为电影提供了再创造的可能性,如果拿掉这些小说,中国电影的大部分作品都不会存在。”

不仅是中国电影,美国好莱坞电影、法国“新浪潮”电影都积极地从文学中汲取灵感。据统计全世界影片的年产量中,文学作品的影视改编影片约占总数的百分之四十。

小说为影视剧的创作提供了剧本基础,保障了作品深刻的艺术性,影视改编也从一定程度上缓解了当前影视行业原创匮乏与题材单一的现状。

可见,影视选择于扎根文学富饶的土壤当中,不失为一种追求发展的策略。

走出国门后的严歌苓形成了恢弘的全球视野,通过积极搜集历史与现实素材与祖国保持着血脉相通,进而创作出了众多符合中国人民族记忆和生活经验的作品。

严歌苓的小说偏向从写实的边缘窥探生活底色、展现传奇的人生,这为影视创作提供了极佳的剧本基础。

以目前正在拍摄进行中的《赴宴者》为例,严歌苓在创作该小说时受到了中央电视台“焦点访谈”栏目的启发,小说反映了上世纪末现实社会中存在的特殊现象。

通过下岗工人董丹充满紧张刺激的“伪记者”经历,铺展开社会中农民工、高干子弟、按摩女的百态人生,将新闻造假、房产泡沫、官民纠纷、婚外情等存在于现实生活中的热门话题一网打尽,揭示社会的阴暗面和人性的沉沦。

上世纪末至今,严歌苓频繁在中国大陆、中国台湾和美国等不同区域收获文学重要奖项,这些文学奖项标志着小说的高雅品位,作家及其作品因此成为提升影视艺术性的有力保障。

整体上看,严歌苓的创作大多与大众记忆和社会现实联系密切。

通过荒诞时代中人物多舛的命运和坎坷的经历来表现人性的多彩样貌,她尤其擅于在特殊甚至特异的时空中展现被压抑、扭曲、异化的人性。

严歌苓小说中对历史、社会、人性等话题的思考丰富了影视剧的审美内涵与精神空间,导演也能通过二次创作实现独立的价值追求,进而改善了文艺界因过度追求消费娱乐导致的精神荒芜的现状。

由严歌苓小说为蓝本改编的影视作品还涉及到家庭伦理,世俗现实,底层关怀,重述历史,青春记忆等多个题材,推动了影视多元风格的形成。

同时,小说的故事背景交代详尽,情节有章可循,人物关系处理得当,主题和内涵更加丰富,这些都为影视剧的改编提供了有力的支撑。

例如小说《少女小渔》中小渔为何与老头假结婚,假结婚又怎样影响了小渔与男友之间的关系,老头在小渔的影响下发生了怎样的改变,这些细节描绘都为影视剧改编提供了可寻的依据。

同时,严歌苓多部小说的改编还为影视创作提供了艺术经验,促进了影视艺术专业领域的研究与发展。

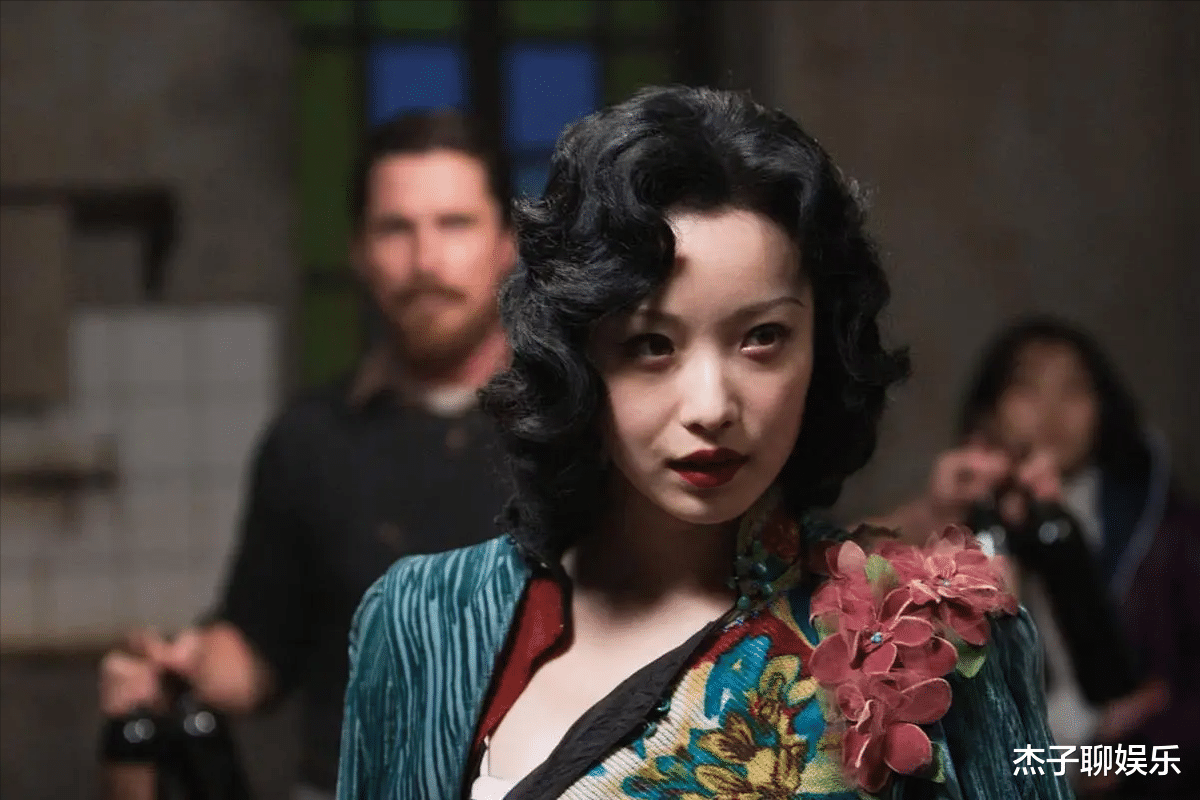

《金陵十三钗》上映后,多位影视批评者用该片与《南京!南京!》作对比,为当下语境中南京大屠杀的影像叙事与传播带来启示。

电影《芳华》也为符合社会语境意对小说进行了一次重读和再阐释,受到了大众和学者的一致肯定,尤其值得注意的是影片将音乐叙事的效果发挥到极致,揭示了深刻的文化意蕴,提升了整个作品的艺术水准。

影视学界以《芳华》为例对音乐与电影的关系展开广泛的讨论,也带动了文艺界对大众文化生产路径的研究。

在当下的“读图时代”,影视艺术日益兴盛,影像凭借技术的转换、资金的投入以及向大众的靠拢改变了人们理解自我与他人、社会及世界的方式。

通过图像获取信息逐渐成为人们的主要接受方式,影视改编从某种程度上看便是文学在视觉时代中的一种影像式的表达方式。

20世纪后期至今,观看电视剧和电影已经成为人们文化生活中的一部分,文学文本经过改编后以影视的形式呈现在大众视野当中,这种二次阐释不仅能够使文本的接受更加广泛,更重要的是改编有效地拓展了文学的传播和生存空间。

影视受众对文学原著的接受与改编作品的审美倾向息息相关,观众往往被改编作品中审美趣味所吸引,才会选择以阅读原著的方式来满足审美期待。

2012年2月,由《小姨多鹤》改编的同名电视剧开播便在普通老百姓中引起了不小的反响,原著的销售量从2008年初版的2万册一路飙升至10万余册。

随着电影《金陵十三钗》的热映,实体小说的销售册数达到30万之多,电子版销售量也节节攀升。

改编影视剧的热播(或热映)是导致文学销量迅速上升的直接原因,尤其影视剧在上映前大规模的宣传以及上映后观众的好评都提高了作品和作家的知名度。

《芳华》的成功改编不仅拉动了原著的销量,还带动了严歌苓其他系列作品的销售。

可见文学借助影视的力量吸引了受众的注意,加大了作品被阅读的几率,进而带动新一轮影响力的生成。

在当下的文化语境中,文学与影视的相互消费已经成为文化市场的普遍现象。

严歌苓多次与知名大导演合作,影视作品的社会认同度高,形成了以影视文化为依托的“严氏”品牌特色。

未来每一部改编作品的诞生都会刺激消费者对严歌苓品牌产品的联想,这提高了严歌苓及其作品的知名度,刺激了文学原著的流通和消费,进而扩大了文学的传播范围。

总之,严歌苓小说与影视二者之间形成了交错又互补的和谐关系。

文学与影视的互动推动了当前文化语境中艺术潮流的形成,二者在转化和促进中形成了巨大的“张力”,使得两种艺术既能够遵循不同的发展轨迹和谐前进,又能够携手共存于美妙的艺术殿堂之中。