在中国人看来,风水是十分重要的,如果一个家族的风水好,那就能保佑世代繁荣昌盛,其实不只是在民间,皇帝也很讲究风水。

比如皇帝通常会在生前就找风水师看好自己的风水宝地,而顶级的地方就是龙脉。

龙脉在很多文献记载中,指的就是昆仑山脉,因为它蜿蜒的走向很像一条巨龙。

而葬在龙脉葬着这三位帝王,貌似真得到了眷顾,这么多年来他们的陵墓一个挖不开,一个不敢挖,一个不能挖。

挖不开的乾陵

挖不开的乾陵1958 年寒冬的陕西梁山,42 岁的王怀德扛着炸药包走向鹰嘴崖。这个世代务农的汉子不会想到,他即将亲手揭开中国历史上最神秘陵墓的面纱。

当导火索 "滋滋" 燃烧时,山风卷着雪花掠过他皴裂的面庞,爆破声在峡谷中回荡,炸飞的碎石间露出一抹青灰色的石条 —— 这是 1300 年来首个找到乾陵墓道的人类。

这座让 40 万大军折戟的陵墓,始建于公元 684 年。武则天为了彰显自己 "天后" 的地位,调集了全国最顶尖的工匠。

他们采用 "因山为陵" 的设计理念,将海拔 1047 米的梁山主峰整体掏空。

据《唐会要》记载,工程动用了 20 万工匠,耗时 23 年才完成。现代考古证实,地宫深度达 37 米,相当于 12 层楼的高度,墓道呈斜坡状蜿蜒而下,最窄处仅容一人侧身通过。

工匠们运用了当时最先进的建筑技术,墓道两侧的石壁经过精密打磨,误差不超过 2 毫米。

39 层巨型石条层层叠压,每块重达 1.5 吨,石条之间采用燕尾槽结构咬合,缝隙中浇灌熔化的铁水,形成类似现代混凝土的凝固层。

这种设计让墓道成为坚不可摧的 "防盗门",即使遭遇地震也不会坍塌。考古学家在清理墓道时发现,部分石条上还刻有工匠的名字和编号,印证了唐代 "物勒工名" 的制度。

乾陵的神秘从它建成之日就开始了。据《新唐书》记载,武则天入葬时,陪葬品装满了 500 辆牛车,包括金银器、玉器、书画等稀世珍宝。

如此巨大的诱惑,让历代盗墓贼趋之若鹜。最早尝试的是唐末农民起义军领袖黄巢。公元 880 年,黄巢率军攻入长安后,亲率 40 万大军进驻梁山。

士兵们从东到西挖了一条深 40 米的大沟,史称 "黄巢沟",却始终找不到墓门。现代考古发现,这条大沟距离真正的墓道仅有 60 米之遥。

五代时期的耀州节度使温韬也没能幸免。他在盗掘了 17 座唐代皇陵后,将目标对准乾陵。

据《旧五代史》记载,温韬 "率军十万,毁陵前石人石马",但每次动工都遭遇狂风暴雨,士兵死伤惨重,最终不得不放弃。

明代学者李贤在《天顺日录》中记载,有盗墓贼试图用火药炸开墓门,结果引发山体滑坡,数百人被活埋。

这些传说给乾陵蒙上了一层神秘色彩,民间甚至流传 "乾陵有神灵护佑" 的说法。

1960 年,陕西省文物管理委员会正式开始清理乾陵墓道。考古队员们用了整整一年时间,才将堆积了千年的碎石清理完毕。

当最后一块封门石被移开时,所有人都屏住了呼吸 —— 墓道尽头是一道用青砖砌成的宫门,门缝中渗出的水银蒸气在阳光下泛着诡异的蓝光。

根据《乾陵发掘报告》记载,当时检测到墓道内汞含量超标 50 倍,这让考古学家们想起了《史记》中 "以水银为百川江河" 的记载。

文物保护专家们面临着艰难的抉择,1956 年明定陵发掘的惨痛教训历历在目:万历皇帝的衮服接触空气瞬间碳化,《永乐大典》副本书页一碰即碎。

郭沫若曾推算,乾陵陪葬品中仅书画就有 3000 卷,相当于敦煌藏经洞的两倍。

但技术瓶颈让所有人却步 —— 当时连丝织品的加固技术都不成熟。周总理在听取汇报后,亲笔批示:"十年内不开帝王陵"。这个决定让乾陵成为唯一未被盗扰的唐代帝陵。

半个多世纪过去了,乾陵依然保持着它的神秘。考古学家通过遥感探测发现,地宫内存在大量金属陪葬品,其规模相当于一个中型博物馆。

最令人好奇的是武则天的《垂拱集》100 卷,这部失传的治国纲领如果重见天日,将改写唐代政治史。

2002 年,中国地质调查局采用三维 CT 技术扫描地宫,发现主墓室结构复杂,可能存在多个耳室和回廊。

在梁山之巅,无字碑依然默默矗立。碑身上的苔藓见证了千年风雨,却无人能解读武则天留下的谜题。这座 "挖不开" 的陵墓,既是历史的见证,也是文明的守望。

不能挖的黄帝陵

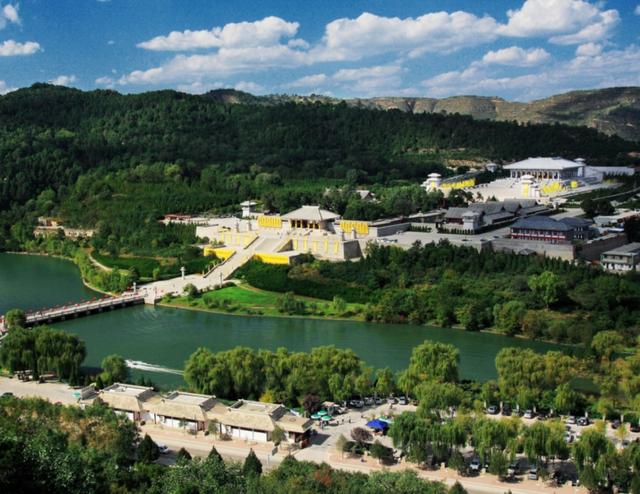

不能挖的黄帝陵在陕西桥山之巅,一棵千年古柏下的陵墓,每年清明都会吸引海内外数万炎黄子孙前来祭拜。

这座被称为 "天下第一陵" 的黄帝陵,究竟埋藏着什么?

司马迁在《史记》中记载:"黄帝崩,葬桥山。" 但考古学家至今未能找到确切的陵墓位置。

有学者推测,现存的黄帝陵可能只是衣冠冢,真正的陵寝或许还沉睡在桥山深处。

作为中华民族的人文始祖,黄帝陵承载着特殊的文化意义。传说黄帝乘龙升天时,臣民扯下他的衣冠埋葬于此,从此这里便成了民族精神的象征。

明代《陕西通志》记载,桥山古柏 "有黄帝手植柏,围逾三丈",现存的 "黄帝手植柏" 胸围 11 米,需要 7 个成年人才能合抱,树龄超过 5000 年。

这种 "活着的历史",让黄帝陵超越了普通陵墓的范畴,成为民族文化的活化石。

现代科技也在试图解开黄帝陵的谜团,2004 年,考古队使用遥感技术探测桥山,发现地下存在大规模人工构造,但出于对人文始祖的敬畏,探测工作始终保持克制。

正如考古学家张忠培所说:"黄帝陵是中华民族的精神图腾,有些秘密就让它永远封存吧。"

不敢挖的秦始皇陵

不敢挖的秦始皇陵当项羽攻入咸阳时,他或许不会想到,自己放的那把大火只是烧毁了地表建筑,真正的奇迹还深埋地下。

这座动用 80 万人力、耗时 39 年建成的陵墓,至今仍让考古学家望而却步。根据遥感探测,地宫面积相当于 78 个故宫,深度超过 30 层楼,仅封土堆就用了 1000 万吨黄土。

最令人敬畏的是地宫中的 "水银江河"。《史记》记载 "以水银为百川江河大海",现代科学检测证实,地宫中的汞含量异常超标,汞蒸气分布与中国水系走向惊人吻合。

专家测算,地宫中的水银至少有 100 吨,相当于一个标准游泳池的水量。

这种液态金属不仅能营造江河奔腾的奇观,还能起到防盗和防腐的作用。贸然发掘可能导致汞蒸气泄漏,对人员安全造成致命威胁。

除了技术难题,秦始皇陵还承载着特殊的民族情感。有学者提出,秦始皇陵是中华民族 "龙脉" 的核心所在。

这座 "地下帝国" 以山川为依托,将天文地理融入设计,象征着 "受命于天" 的皇权。

正如秦俑博物馆馆长所说:"兵马俑只是秦始皇陵的冰山一角,当整个地宫重见天日时,世界第八大奇迹的称号将当之无愧。"

这三座陵墓,一座是盛唐气象的见证,一座是民族精神的根基,一座是帝国威严的象征。

它们的存在,不仅是历史的遗迹,更是文明的密码。或许正如考古学家所说:"有些秘密,让它们永远沉睡才是最好的保护。"